Cern, fisica europea a rischio

Scienza La Germania vuole tirarsi indietro dal nuovo progetto del Centro di ricerca di Ginevra. Deficit, clima e Nato mettono in pericolo il primato del continente. E la Cina è pronta a investire

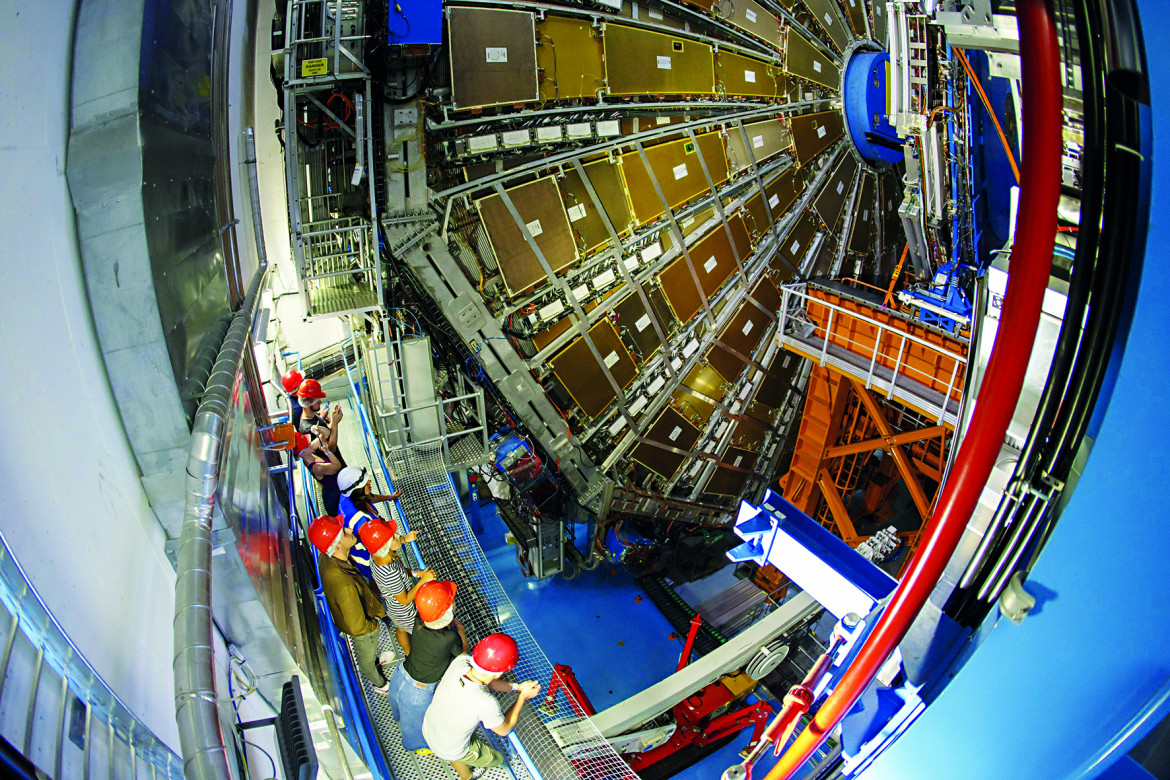

Ginevra, laboratorio Cern – foto di Salvatore Di Nolfi/Epa

Ginevra, laboratorio Cern – foto di Salvatore Di Nolfi/EpaScienza La Germania vuole tirarsi indietro dal nuovo progetto del Centro di ricerca di Ginevra. Deficit, clima e Nato mettono in pericolo il primato del continente. E la Cina è pronta a investire

L’Europa trema anche lontano da Bruxelles. A Ginevra, per la precisione, dove ha sede l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare più nota sotto la sigla Cern. E dove sovranismi e bellicismi che dilaniano l’Europa erano finora rimasti ai margini. Invece anche nel tempio della scienza e della pace il futuro è a rischio. La questione ruota intorno a un’opera faraonica, un tunnel circolare sotterraneo lungo 91 chilometri. È il nuovo acceleratore di particelle che porta il nome provvisorio di Future Circular Collider (Fcc) e che il Cern intende realizzare nei prossimi decenni.

Nella galleria dovranno scontrarsi fasci di particelle elementari – elettroni, positroni e protoni – in entrambi i sensi di marcia a velocità vicinissime a quella della luce, dando vita a reazioni in cui si manifestano le regole più intime dell’universo. Anche la scoperta del bosone di Higgs nel 2012 era stata realizzata sbattendo particelle in un acceleratore circolare, l’anello Lhc di 27 chilometri che andrà in pensione nel 2041. Un tunnel ancora più lungo farebbe raggiungere energie 5-7 volte superiori permettendo ai fisici di osservare fenomeni imprevisti dall’attuale teoria. Magari, spera qualcuno, la misteriosa «materia oscura».

REALIZZARLO però sarà un’impresa titanica. Il «collider» andrà costruito 300 metri sotto terra per passare al di sotto del lago Lemano, il più profondo d’Europa. Richiederà magneti così potenti che devono ancora essere inventati. Sotto il confine tra Svizzera e Francia dovranno essere scavate quattro caverne alte decine di metri in cui installare i laboratori in cui centinaia di fisici esamineranno le collisioni. Richiederà 15 anni di lavori e il costo previsto si aggira intorno ai 20 miliardi di euro. Entro il 2025 deve essere completato lo studio di fattibilità e nel 2027 il Cern deciderà se approvare o no il progetto. A febbraio è stata fatta circolare però una prima versione dello studio per sondare gli orientamenti dei 23 stati membri del Cern.

La redazione consiglia:

Massimo Florio: «Abbiamo regalato la ricerca pubblica alle imprese»È arrivata la prima doccia fredda: la Germania al momento non è disponibile a finanziare il Fcc. Lo ha riferito Eckart Lilienthal, un dirigente del ministero dell’Istruzione e della ricerca intervenendo all’università di Bonn nello scorso maggio in un workshop inizialmente passato inosservato. «Le stime dei costi nello studio di fattibilità – è la posizione del governo tedesco – sono soggette a numerose incertezze il cui impatto è ancora largamente sconosciuto. Il piano di finanziamento è estremamente vago e prevede un rilevante coinvolgimento di partner esterni, che al momento non è né garantito né prevedibile». L’attuale contesto geopolitico non permette grandi investimenti: tra le ragioni del «no» Lilienthal ha citato il debito pubblico tedesco, il costo della lotta al cambiamento climatico e la necessità di portare al 2% del Pil tedesco il finanziamento dell’alleanza militare Nato.

MA NON CONTANO solo i soldi. Nella comunità scientifica, diversi esperti ritengono che l’investimento in Fcc non sia giustificato. L’oppositrice più focosa – ma a sentire vari membri del Cern non la più autorevole – è la fisica tedesca Sabine Hossenfelder, secondo cui nulla fa ritenere che aumentare di sette volte l’energia delle collisioni faccia emergere fenomeni inaspettati. In questo è spalleggiata da altri esperti influenti come l’ex consigliere scientifico del governo inglese David King che dirotterebbe l’investimento alla lotta contro il riscaldamento climatico. Altri ancora ritengono che le risposte che si cercano al Cern potrebbero arrivare da esperimenti diversi e meno costosi, o da acceleratori di tipo diverso da realizzare altrove.

ANDARE AVANTI senza Berlino in ogni caso è impensabile. La Germania è il principale finanziatore del Cern contribuendo al 21% dell’intero budget operativo. Anche Regno Unito e Francia adesso esitano. L’Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare (Infn), attraverso cui l’Italia partecipa al Cern, ufficialmente appoggia il progetto Fcc: «È il progetto che permetterà al Cern di estendere i confini della conoscenza oltre i limiti che saranno raggiunti da Lhc e di mantenere la leadership nel mondo nella ricerca in fisica fondamentale» ha detto in un recente incontro Simona Malvezzi, membro della giunta esecutiva dell’Istituto.

La redazione consiglia:

Sesame, un raggio di luce in MediorienteMA LE DECISIONI dei partner non potranno essere ignorate. Si gioca una partita importante per la nostra credibilità. L’italiana Fabiola Gianotti, che ha guidato l’esperimento in cui è stato scoperto il bosone di Higgs e ha fortemente appoggiato il progetto Fcc, sta finendo il suo secondo mandato da direttrice generale. A Ginevra è la fine di un’era e si teme per il futuro. «Il prossimo direttore sarà nominato a dicembre e dovrà trattare la questione con la massima priorità» sostiene in un commento John Womersley, fisico ed ex direttore di un altro acceleratore europeo, l’Ess di Lund (Svezia). «È in gioco il futuro del laboratorio».

ATTUALMENTE, IL CERN detta l’agenda del campo a livello mondiale ed è il centro di una rete lunghissima di collaborazioni. L’articolo scientifico con cui fu annunciata la scoperta del bosone di Higgs portava la firma di 3mila ricercatori da 178 università sparse in tutto il pianeta. È il risultato di una visione lungimirante sorta subito dopo la fine della seconda guerra mondiale e a cui il fisico italiano Edoardo Amaldi diede un contributo decisivo fino alla sua istituzione nel 1954. Furono soprattutto Italia, Francia e Germania uscite a pezzi dal conflitto, a progettare un’organizzazione internazionale dedicata alla ricerca nucleare a scopo pacifico, mentre Usa e Urss iniziavano a accumulare testate atomiche.

Negli anni il Cern è diventato un laboratorio di frontiera, ma anche una sede diplomatica cruciale in piena guerra fredda e una fucina di innovazioni libere dai brevetti: qui è stato inventato il World Wide Web che ha cambiato il mondo ma che è rimasto, nonostante tutto, accessibile senza barriere. Nei piani dei suoi fautori, l’Fcc avrebbe prolungato ancora per molti decenni la supremazia europea nel campo della fisica fondamentale: l’acceleratore dovrebbe entrare in funzione nel 2045 e smettere le attività nel 2095.

ORA IL NEIN TEDESCO mette tutto a rischio. Tra crisi di idee, ristrettezze di bilancio e pressioni militari, la crisi del Cern assomiglia tanto a quella dell’Unione Europea. Potrebbe approfittarne – indovina un po’ – la Cina, che ha già pronto un progetto «gemello», un acceleratore delle stesse dimensioni a costi inferiori. Difficilmente arriveranno in soccorso gli Usa, anche perché ci sono già passati. Nei primi anni Novanta il governo statunitense aveva iniziato a realizzare un acceleratore di 87 chilometri nel deserto del Texas, il «Superconducting Super Collider» (Ssc). I costi diventarono presto esorbitanti e, anche a causa del mancato soccorso del Cern, l’amministrazione Clinton nel 1993 dovette cancellare il progetto. Con un’allusione piuttosto crudele, alla fine del suo intervento a Bonn, Lilienthal ha proiettato proprio una foto del Ssc. Magari pensava solo di fare una battuta. Ma forse ha firmato la fine di un’epoca scientifica.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento