Nel coro anonimo della dissidenza russa, la parola letteraria contro la menzogna

Scrittori russi «*** ***** Voci russe contro la guerra», disponibile in open access sul sito della collana Petushki dell’Università degli Studi di Torino: molti anonimi e pseudonimi che ricordano la stagione dei «disadorni» samizdat

Lev Rubinštejn

Lev RubinštejnScrittori russi «*** ***** Voci russe contro la guerra», disponibile in open access sul sito della collana Petushki dell’Università degli Studi di Torino: molti anonimi e pseudonimi che ricordano la stagione dei «disadorni» samizdat

Una raffica di asterischi in sequenza a replicare, almeno visivamente, lo slogan proibito Net vojne («No alla guerra») è l’impronunciabile, ma assai significativo titolo dell’antologia *** ***** Voci russe contro la guerra, da poco resa disponibile in open access sul sito della collana Petushki dell’Università degli Studi di Torino. Curata da Mario Caramitti e Massimo Maurizio, questa raccolta di testi scritti dopo il 24 febbraio coglie fin dal frontespizio quel nodo doloroso di indicibilità, tabuizzazione, repressione censoria e disperato bisogno di dire che caratterizza la posizione di chi in Russia si oppone oggi alla guerra. Fra gli effetti non trascurabili dell’attacco sferrato contro l’Ucraina v’è infatti una drastica soppressione della libertà di espressione: il termine «guerra», vietato per legge, è stato sostituito dalla perifrasi grondante ipocrisia «operazione militare speciale», mentre chiunque manifesti verbalmente il proprio dissenso rischia fino a quindici anni di carcere per diffamazione delle forze armate o addirittura per «apologia del nazismo». Non solo: con cupa implacabilità si è arrivati a colpire perfino semplici allusioni – lo sanno coloro che sono stati arrestati per essere scesi in piazza con cartelli completamente bianchi.

Che la parola non allineata oggi sia abolita in Russia è una amara riprova del logocentrismo della sua cultura; e proprio per questo la costruzione di una nuova dimensione verbale in cui esistere, con tutti i rischi che ciò comporta, appare non più procrastinabile. Operazione meritoria, con cui l’accademia in Italia, per una volta tanto, si è dimostrata più reattiva dell’editoria, l’antologia di Caramitti/Maurizio riflette questa recente e perigliosa «presa della parola» che, analogamente a quella teorizzata da Michel Certeau nel 1968, trova la propria grandezza nella contestazione e nel rifiuto. *** ***** trae infatti parte dei suoi materiali dal primo numero della rivista «ROAR» («Russian Oppositional Arts Review»), fondata dalla poetessa russo-israeliana ma nata nella città ucraina di Dnepropetrovsk (ora Dnipro) Linor Goralik. Intervistata dal portale indipendente Meduza sulle origini di questo progetto che ha visto la luce alla fine di aprile, Goralik ne ha sottolineato il movente estemporaneo: sua intenzione era reagire all’afasia che l’aveva colta all’indomani del 24 febbraio e, raccogliendo i testi sparsi sui social di quegli intellettuali che avevano protestato contro l’intervento, creare «un luogo dove quelle voci potessero risuonare all’unisono».

E l’effetto di una eco quasi insostenibile per intensità emotiva è quella che promana anche dall’antologia assemblata da Caramitti e Maurizio, attingendo sia da «ROAR» che da altri fonti. Un’autentica arca di Noè che imbarca alla pari personalità notissime e perfetti sconosciuti, declinando in prosa e in versi tutte le sfumature dell’angoscia, dal groppo alla gola sublimato in tonalità liriche fino al veleno dell’invettiva.

Caratteristica che salta subito all’occhio – e che richiama alla mente i tempi dei «disadorni manoscritti» del samizdat, l’editoria clandestina sovietica – è il gran numero di autori che, per motivi precauzionali, preferiscono restare anonimi o celarsi dietro uno pseudonimo. Ed è proprio fra questi ultimi che – lontano dallo sdegno ben calibrato di voci affermate come Marija Stepanova o Roman Osminkin – ci si imbatte in osservazioni apparentemente naïf e proprio per questo più spiazzanti. Come nel post non si sa se reale o fittizio di un io femminile che racconta la sensazione raggelante provata nel ritrovarsi in mezzo a una manifestazione muta, senza slogan né striscioni, dove gli stessi partecipanti non erano in grado di identificarsi come tali: «Ho capito definitivamente di essere tra gente come me quando ho visto una ragazza in piedi che piangeva».

Se qui la letteratura cita o mima Facebook, non mancano neppure voci critiche nei confronti dei social media, eletti dall’opposizione nel corso dell’ultimo decennio a luogo privilegiato di espressione, mentre l’accesso ai media tradizionali le veniva progressivamente negato: «è strano / quanto siamo distanti / nei confini di uno stesso posto/ come ci siamo spenti nella rete / e abbiamo smarrito il legame con i luoghi», riflette un’altra voce femminile, Empower poveri. Di certo non si può rimproverare agli autori qui raccolti di peccare di indulgenza nei propri confronti; piuttosto prevale l’auto-flagellazione: «ce lo meritiamo/ in vent’anni/ abbiamo fatto diventare/ uno gnomo un tizzone d’inferno/ ci avvicinavamo/ provavamo a dare una spintarella/ non va giù/ allargavamo le braccia/ ci allontanavamo», osserva la stessa poetessa alludendo al fallimento delle proteste del 2012. «Pensare ogni giorno nella lingua che è diventata metafora della menzogna», come scrive Ivan Platonov nel suo diario in versi, induce a pensieri disperatamente lugubri: «Ho molta paura ma io / invoco il fuoco su di me e quelli che mi stanno attorno / Io do inizio alla terribile preghiera della guerra civile».

Al contempo, la sensazione della propria impotenza individuale alimenta il dibattito sulla responsabilità collettiva della nazione: «è più facile riconoscere la colpa / che la responsabilità / la colpa ci parla di ciò che non si può cambiare / la responsabilità di cambiamenti», osserva acutamente Anst Yansen.

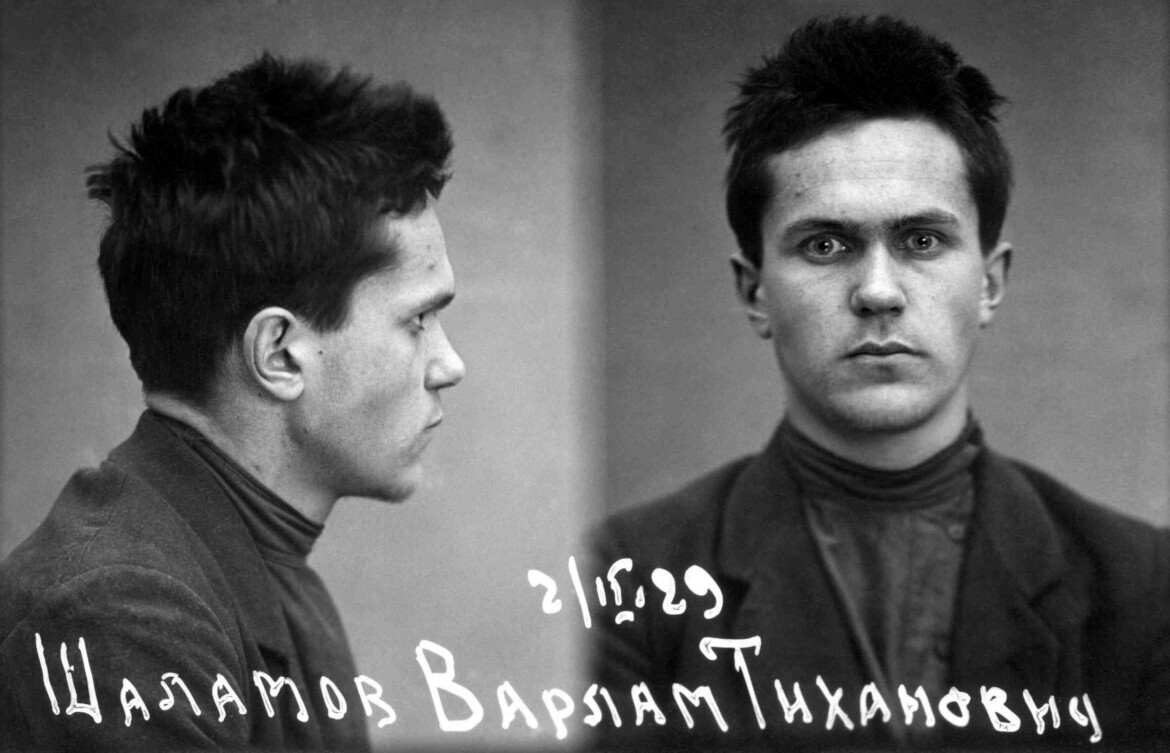

Se, da una parte, la parola troppo a lungo usata «per così dire» ha ritrovato un rapporto terribile di referenza con la realtà («…non è più tempo di virgolette. le virgolette tutte sono state fuse per farne cavalli di frisia»), dall’altra sempre meno sono i luoghi dove si può parlare liberamente. «Dunque siamo tornati nelle cucine sovietiche», sospira Ivan Platonov. E a constatare, tra l’ironico e il desolato, una recrudescenza nel paese di repressione, autocensura e asfissiante conformismo, è anche Lev Rubinštejn che, nato nel 1947, credeva di essersi lasciato alle spalle per sempre la realtà degli anni del tardo socialismo: «Osssssignore! Ma perché mi torna in mente tutto questo! Possibile che ricomincerà tutto daccapo, osssssignore!».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento