Šalamov, il dito nella piaga dell’anima russa: lampi a fare luce sulle novelle

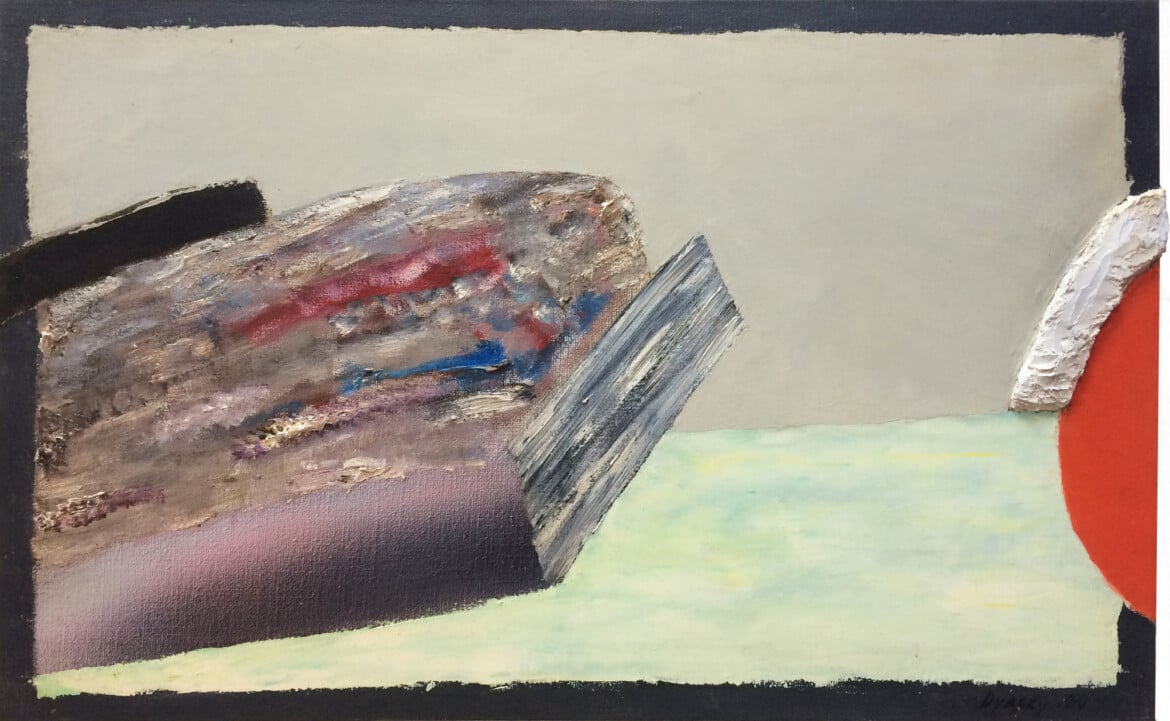

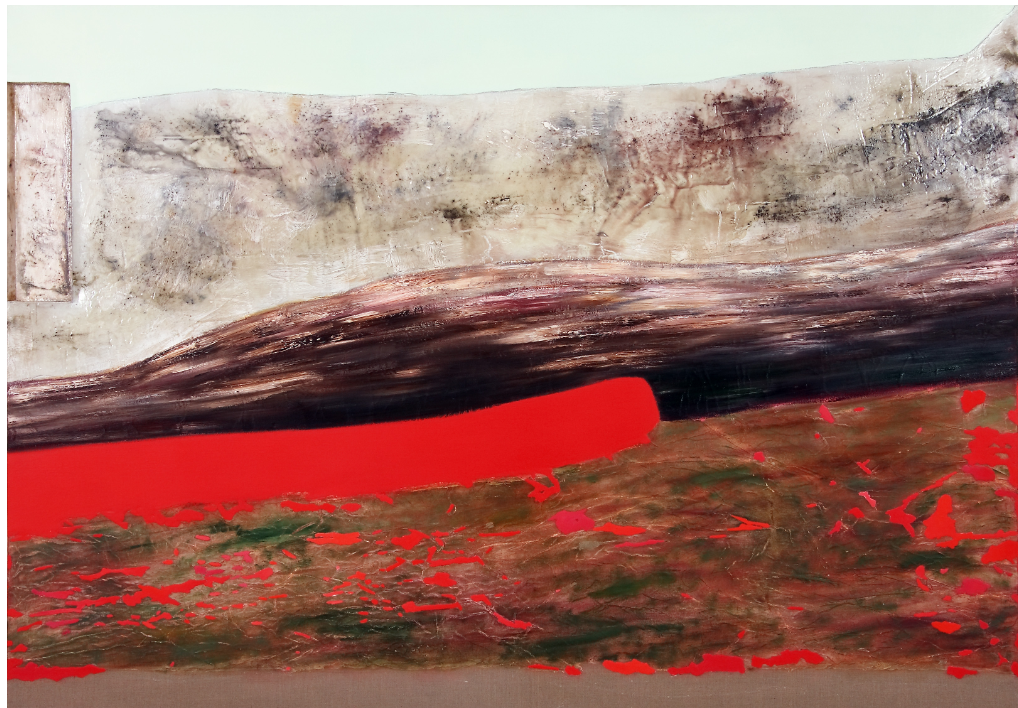

Dall'Urss Una galleria di ideali riferimenti letterari, poi gli arresti, i lavori forzati, l’impiego come infermiere, fino alla liberazione, e al ritorno alla «normalità» nell’Urss del ’54: «Tra le bestie la più feroce è l’uomo», da Adelphi

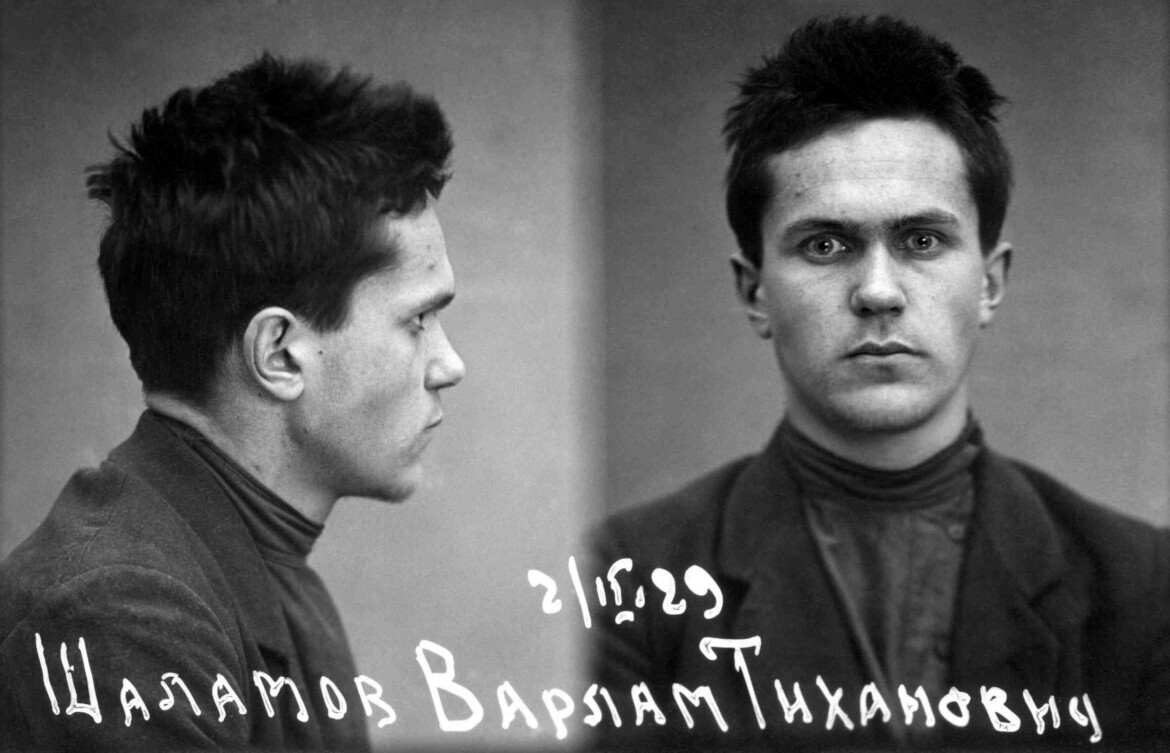

Foto segnaletica di Varlam Šalamov, scattata nel palazzo della Lubjanka a Mosca negli uffici della polizia segreta dell’Urss, 1929

Foto segnaletica di Varlam Šalamov, scattata nel palazzo della Lubjanka a Mosca negli uffici della polizia segreta dell’Urss, 1929Dall'Urss Una galleria di ideali riferimenti letterari, poi gli arresti, i lavori forzati, l’impiego come infermiere, fino alla liberazione, e al ritorno alla «normalità» nell’Urss del ’54: «Tra le bestie la più feroce è l’uomo», da Adelphi

Cavare dalla memoria i più malconci brandelli del proprio passato e riassemblarli perché restituiscano luoghi, circostanze, fisionomie di un’esistenza segnata da diciassette anni di gulag. Interrogando il corpo, soprattutto, per secernere le sensazioni di allora e i segni che quell’esperienza vi ha lasciato, ciò che si preserva e ciò che l’istinto di sopravvivenza consegna all’oblio. Stese a più riprese tra gli anni Sessanta e Settanta, le prose autobiografiche dell’autore dei Racconti di Kolyma sono per lo più incentrate proprio sulla vita nei luoghi di deportazione intorno al fiume Kolyma, tra i ghiacci del Circolo Polare.

I ricordi di Varlam Šalamov – alcuni brani dei quali sono già noti al lettore italiano – vengono ora pubblicati da Adelphi in un volume titolato Tra le bestie la più feroce è l’uomo (traduzione di Claudia Zonghetti, pp. 468, € 24,00), trascelti a partire dalle due edizioni di Vospominanija curate da Irina Sirotinskaja rispettivamente nel 2001 e 2004.

Ripercorriamo qui, in un ordine non sempre lineare, tutte le micidiali tappe del calvario di Šalamov: gli arresti, i trasferimenti, i lavori forzati e gli inasprimenti della reclusione, infine il lavoro come infermiere e la liberazione, con tutti i problemi del ritorno alla «normalità» nell’Urss del 1954. Un destino, quello dell’internamento, che negli anni Trenta e Quaranta riguarda milioni di cittadini russi: «Tutti furono mandati a spingere carriole: chirurghi ed economisti, ragionieri e psichiatri, fisici e metafisici, membri di organizzazioni clandestine prerivoluzionarie e gente del Komsomol», oltre naturalmente a una nutrita schiera di letterati.

Attraversato da imperscrutabili asserzioni autoconservative, il flusso dei ricordi registra quasi con inerzia la compresenza, in ogni essere umano, di coraggio e malvagità, dignità e abiezione, ripartite in quote variabili. E ribadisce la necessità di non dimenticare, di parlarne, perché «tutto questo potrebbe ripetersi», come leggiamo nella Novella infilata a forza, datata 1972, che chiude il volume. Nel corpo a corpo tra regime sovietico e internati, il lager stritola la coscienza, asfissiata nelle spire di fame, freddo, fatica, percosse. Šalamov mette il dito nella piaga dell’anima russa, con la sua «tendenza incontrollabile alla delazione, alla lamentela», e riporta alla luce una minutaglia di casi, momenti, dialoghi e forme di tortura fisica e mentale. Esplora i confini del sopportabile, una volta che i bisogni primari sono ridotti all’osso, quando il sonno è indistinguibile dalla veglia e le coperte tanto lise da diventare trasparenti.

Racconta di come si diventa relitti umani – dochodjaga che tutti scansano e picchiano – tra casi di cannibalismo, necrofagia e autolesionismo; ricorda le aringhe come sola riserva di proteine e il rivoltante «estratto vitaminico» di aghi di pino che non salva da scorbuto e pellagra. Ma narra anche di come ci si rialza, in quel «decimo girone dell’Inferno»: le pagine sul suo risveglio dei sensi, inaspettate, esaltanti, coinvolgono da vicino il lettore nel processo di rinascita del corpo (mentre una volta tornato libero sarà una biblioteca a restituire alla vita anche la sua anima). Senza mai nascondere l’orgoglio di essere sopravvissuto a quella prova pur avendo deciso fin dal 1937 che non sarebbe mai diventato caposquadra, «perché il caposquadra di un lager è un assassino»: dispone inevitabilmente della vita e della morte di altre persone.

Quasi ad allestire una cornice memorialistica complessiva per i Racconti di Kolyma – una narrazione che era fatta di episodi staccati – l’autore si riconnette più volte a quei testi, puntelli nella trama dissestata della sua vita, irrobustendo così di risvolti storico-biografici un numero cospicuo di singole novelle, di volta in volta richiamate (da Il discendente del decabrista a Kant, da Le bacche a Il pacco da casa a molte altre): lampi aggiuntivi di verità per una prosa già tutt’altro che finzionale.

A dominare in tutta la prima parte del volume è invece la ricostruzione degli anni Venti a Mosca, per riacciuffare «il filo letterario del suo destino», un destino di poeta e scrittore. La galleria di figure degne di essere ricordate si snoda inarrestabile: sfilano Šklovskij, «l’oratore più arguto» in assoluto, nei dibattiti letterari; Pil’njak – «il più grande scrittore» di quel decennio – con la sua ricerca di «nuove vie per la prosa»; Sobol’ che nel ’26 si spara un colpo all’addome, senza essersi mai ripreso dalla folata di scirocco che a Capri gli aveva fatto volar via il manoscritto col romanzo della sua vita; Grin con la sua vita scandita dalle stagioni (in primavera arrivava dalla Crimea, «consegnava il nuovo libro, firmava il contratto, incassava l’anticipo e ripartiva, tenendosi alla larga dagli altri scrittori»); Babel’ protagonista della stagione di trionfi che segue l’uscita dell’Armata a cavallo.

La redazione consiglia:

Dostoevskij, a ogni carattere la sua maschera verbaleE moltissimi altri (sorprende lo schietto ritratto di Majakovskij): una quantità incredibile di nomi, voci, dispute che – prese tutte insieme – ricompongono il tessuto di una decade febbrile, ineguagliabile. Pagine in cui ciò che conta è il tentativo di comprendere «a posteriori» quel tempo, perché «se ti arrestano da ragazzo, esci che sei ragazzo», sostiene Šalamov: «quali prove sarebbero toccate a ognuno di noi, negli anni Venti non avremmo saputo prevederlo. Insieme ai miei amici, ho passato notti su notti a camminare ’per le vie storte di Mosca’ cercando di capire quegli anni e di ritagliarmici un posto. Noi non volevamo solo recitare poesie. Noi volevamo fare, noi volevamo vivere», «Volevamo che ci spiegassero a cosa serviva la poesia nella vita».

Nella parte conclusiva del volume, che raduna un nucleo di ritratti di letterati e critici conosciuti personalmente, spicca la trascrizione degli interventi a una Serata in memoria di Mandel’štam tenutasi nel 1956, cui prese parte lui stesso. E poi si impone la sezione su Pasternak: se il suo fantasma aleggia su tutti questi scritti, disseminato in molteplici frammenti, è qui che si riversa la compagine più compatta di memorie. Dopo uno scambio epistolare ancora da deportato, Šalamov incontra per la prima volta il proprio mito indiscusso, il poeta di cui «aveva cara ogni parola», a cui era legato il suo stesso desiderio di dedicarsi alla letteratura, nel 1953, in quella Mosca in cui mancava da diciassette anni; torna più volte in visita da lui a Peredelkino, assiste al suo funerale il primo giugno del 1960.

Non si limita a riportare alcune delle mille conversazioni intrattenute con lui, le inestimabili perle pasternakiane depositate nella sua memoria (come quando viene a sapere che nei piani originari Živago – un nome di cui apprende l’origine cristologica – avrebbe dovuto perire in un lager, o che il nome di Lara è un tributo a Larisa Rejsner, incantevole creatura scomparsa prematuramente): Šalamov racconta come ha cercato di spiegare al suo interlocutore, a colui che era stato «la coscienza della sua generazione, l’erede di Lev Tolstoj», cosa egli rappresentava per i detenuti ai lavori forzati: «l’ultima fune a cui ci si aggrappava per restare in vita».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento