Marija Stepanova, enciclopedia del gelo, ogni sintagma una scintilla

Poesia russa Poemetto di ascendenza modernista, «Sacro inverno 20-21» è una galleria di micronarrazioni, in cui la poetessa sperimenta il verso libero, desueto nella tradizione russa: da Bompiani

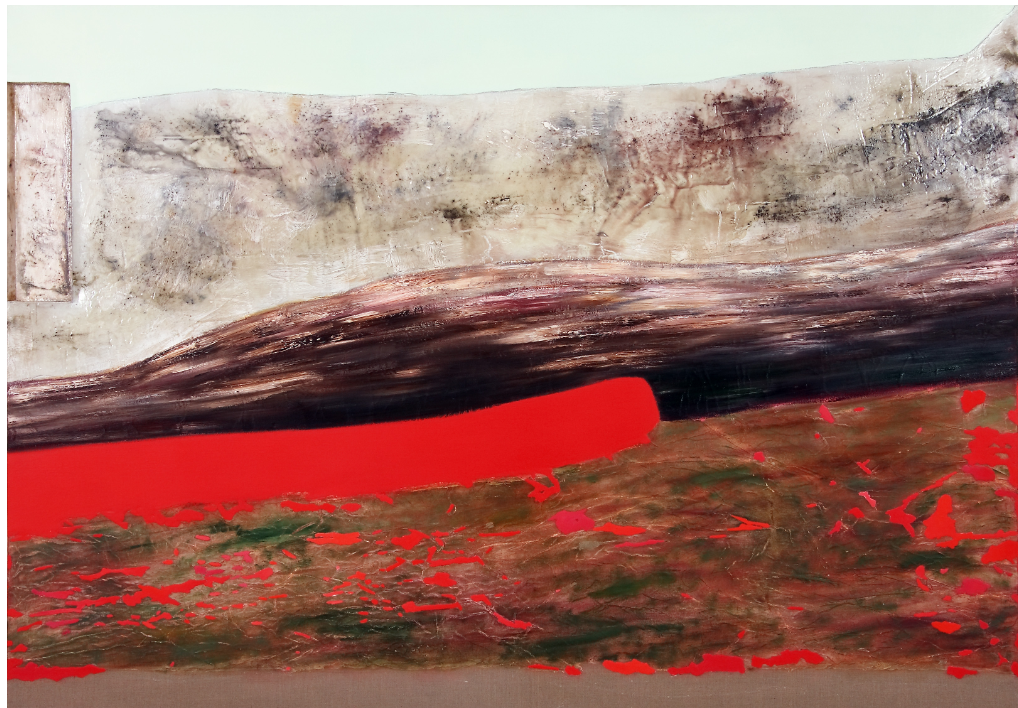

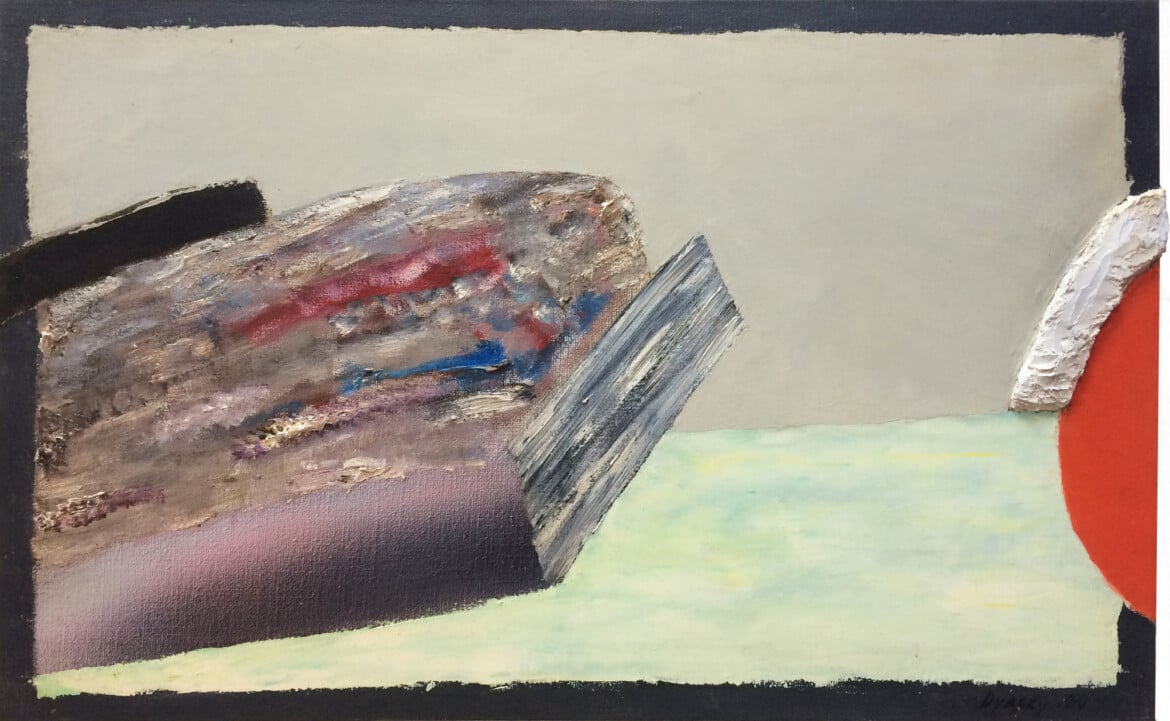

Evgenij Dybskij, «Numero 25» dalla serie «Alarming Space», 1990

Evgenij Dybskij, «Numero 25» dalla serie «Alarming Space», 1990Poesia russa Poemetto di ascendenza modernista, «Sacro inverno 20-21» è una galleria di micronarrazioni, in cui la poetessa sperimenta il verso libero, desueto nella tradizione russa: da Bompiani

Un esilio diverso da tutti gli altri, l’esilio nelle nostre case, nel nostro tempo individuale, nelle nostre menti, ha segnato l’epoca del covid. Da quei giorni del Sacro inverno 20/21, (traduzione di Daniela Liberti, Bompiani, pp. 133, € 18,00) si dipanano i fili di tanti altri esili – di Ovidio a Tomi, sul Mar Nero, in primis – attorno ai quali Marija Stepanova, voce di assoluto prestigio della poesia russa contemporanea, traccia un vorticoso reticolo intertestuale, che assume forma di poema.

Punto d’approdo, largamente presumibile dal tessuto dei versi, è però un ulteriore esodo, quello dell’autrice stessa, imposto l’inverno successivo dalla tragica invasione russa dell’Ucraina. Stepanova, nota al pubblico italiano per il romanzo In memoria della memoria, per una raccolta di versi e un altro poema, La guerra delle belve e degli animali, dedicato proprio ai prodromi del conflitto, sente già nei giorni del confinamento l’invivibilità del presente, «un tempo post-catastrofico, ma prima della catastrofe», generato, tramite scorie e defecazione, da parole, pensieri e immagini del passato e del futuro che – nei suoi versi – copulano in una colombaia in cima a un palo fissato al centro della terra.

L’immagine, coronata per le sottostanti bocche dei testimoni da un durissimo «torna a casa e digerisci/ il tempo presente», è un apocrifo autoriale attribuito a Petronio, perfetta illustrazione del caleidoscopico meccanismo genetico del testo: la parola altrui è acquisita tale e quale, oppure rielaborata, stilizzata, sfacciatamente attualizzata o semplicemente mistificata. Così Dante vede fluttuare i traditori sotto il Cocito come pesci dalle scaglie di parole gelate, un esploratore dell’artico del XIV secolo, frutto della fantasia di primo grado di Joseph Addison, ascolta solo al disgelo le parole che gli si erano ghiacciate sulla punta della lingua (e Leonardo nei suoi taccuini registrerebbe lo stesso fenomeno sull’Etna), il piccolo Kay di Andersen sfida poco convinto il rebus della Regina delle nevi, reincarnata nelle vesti di quinta stagione, l’inverno eterno, protagonista eponimo e trasversale. Insomma, siamo di fronte a una sterminata, autenticamente polifonica variazione sul tema del gelo e del logos, un’enciclopedia poetica del freddo in ogni implicazione semiotica. Però – e qui sta l’autentico incantesimo – il lettore fatica ad accorgersene, tanto il sentimento indotto dalle distese di neve sotto coprifuoco intaccate solo dagli zoccoli dei fauni sa divenire universale, camaleontico, muta di stile e di ritmo con così sapiente disinvoltura da dare l’impressione che si stia parlando di tutt’altro (e di tutto).

Il poemetto d’ascendenza modernista è una forma dagli evidenti echi globali, ma particolarmente in voga in Russia, dove spesso, come qui, assume le vesti di una silloge monotematica, una galleria di micronarrazioni discontinue ma con costante rielaborazione di specifici motivi. Stepanova è da un paio di decenni magistrale interprete del genere, in particolare in chiave gotico-pulp, e con Sacro inverno sperimenta per la prima volta il verso libero, ancora desueto nella tradizione russa, ma proprio per questo duttile all’estremo a raccogliere quelle altrui, poliedrico per essenza. Unità, coerenza e indubbia capacità d’avvincere sono conferite però al testo dalla linea principale, l’esilio di Ovidio nel Ponto, interpolato come incalzante refrain a tutte le altre tematiche, immediatamente riconoscibile per un particolare senso d’intimità e freschezza.

La redazione consiglia:

Pasternak, oltranze di ardore e compromessiOvidio è scorato, incupito, appena bisbetico, infinitamente autoironico come detta l’assioma dell’umorismo russo. La morsa congiunta dell’inverno inestinguibile e dei geti e sarmati che lo circondano un po’ come Gulliver a Lilliput smorza ogni impeto residuale, e ne esce un vate orfano del Parnaso ma tanto più umano, pronto a spazzare la neve dalla porta e a ammettere che «girare in brache di pelle è una vergogna, ma si sta più caldi». Eccolo allora, mentre la nostalgia lo attanaglia, cimentarsi comunque con le barbare lingue locali, coccolare i suoi versi come pargoletti, come unico legame identitario, «tipo, dove sono io – là è Roma, e la neve – puro marmo», pronto a mandare nell’Urbe una versione sarmatica delle Heroides o un’abborracciata cosmogonia pseudogetica da mettere in vendita in un negozio di merci coloniali.

È la quintessenza della poetica di Stepanova che s’incarna in un inestricabile rimescolamento di ruoli e testi, Ovidio si ibrida con Tu Fu, poeta cinese dell’VIII secolo in disgrazia presso l’imperatore, ma filtrato attraverso una raffinata versione inglese di Kenneth Rexhort, e con Mandel’štam esule a Voronež, a sua volta costantemente ispirato dai Fasti e da tutto l’immaginario di Ovidio nel Ponto. Ma delle epistole ovidiane delle eroine tradite aveva dato vigorose versioni già Marina Cvetaeva, ed è lei che andrà letta sotto traccia in tutta la smagliante ultima parte del libro: Didone definisce Enea profugo straccione e immagina i loro amplessi in una delle barche bucate che solcano il Mediterraneo, una meravigliosa Penelope fa e disfa ogni notte la tela delle avventure del marito, con il desiderio neanche troppo occulto di posporne il ritorno, Onfale – più fedelmente all’originale – impone a Ercole una divertentissima schiavitù en travesti, ironizzando sui nuovi stereotipi gender.

In tutto il testo, ma con frequenza crescente, sono sparse allusioni alla natura sincretica dell’oppressione passata e presente della Russia, dove l’arcipelago dei gulag solženicyniano si sovrappone all’odierna federazione, la nazione come prigione fa il paio con le mire di espansione territoriale, e tutti questi motivi convergono in uno dei brani prefinali, lo straziante dialogo intimo tra due detenute (proiezioni astratte, forse, di Stepanova e Cvetaeva), i cui confini evanescenti – sono due, ma possono essere anche una sdoppiata, donne ma anche angeli asessuati – si stemperano nella fluidità assoluta dei confini: dell’Urss/Russia e dell’Occidente, dei mondi dei vivi e dei morti, della fisicità carnale e della metafisica.

La grandezza della poesia di Stepanova è tutta in questo costante, intimo ma traslucido metamorfismo, endemico ma mai ostentato e mai saccente. Le rende ragione Daniela Liberti con una versione agile e disinvolta, in giusto equilibrio tra fedeltà e reinvenzione, magari solo un po’ timida nell’esplicitare il senso profondo, che resta talvolta confinato nelle note.

Risuona però pienamente anche in italiano l’intera gamma dei procedimenti autoriali, primo fra tutti l’accoglienza del lettore nel testo, la sua cooptazione in qualità di narratario, comune detentore della memoria poetica, in altri poemi persino protagonista medio statistico; non meno cruciale è il rimescolamento continuo e l’alternanza dei piani temporali e tematici, senza che venga meno una cifra stilistico-intonativa sempre caratteristica e riconoscibile; base, però, del sortilegio è sempre lo scintillio del singolo sintagma, l’intensità del singolo nesso, che fa di ogni verso insieme promessa e inganno: «E il gelo a me: ancora scrivi, stolto?/ Scrivi, scrivi, pure. E io, facciamo un patto:/ se lascerò la letteratura, te ne andrai via per sempre?».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento