Irlanda Italia, tra farse e nuovi protocolli

Rugby Non è il risultato finale, un 57 a 6 ennesima débacle degli azzurri al Sei Nazioni, a creare polemiche sono gli stravolgimenti dei regolamenti per conquistare altri mercati

Rugby Non è il risultato finale, un 57 a 6 ennesima débacle degli azzurri al Sei Nazioni, a creare polemiche sono gli stravolgimenti dei regolamenti per conquistare altri mercati

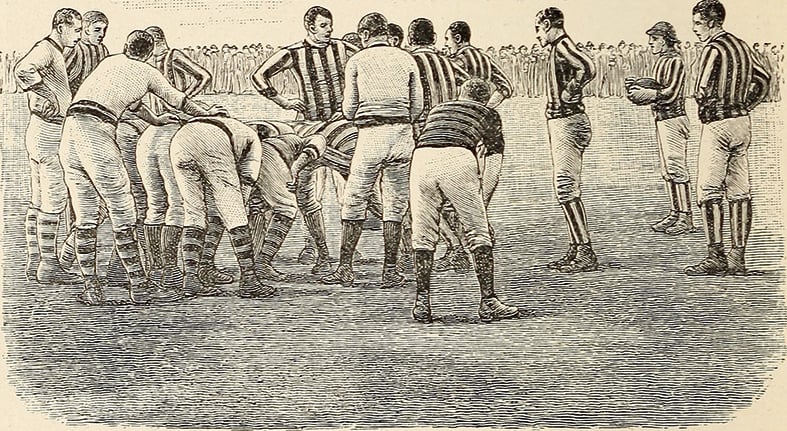

Irlanda-Italia, partita valida per il terzo turno del Sei Nazioni di rugby, è durata esattamente 18 minuti. Dopo, è stata un’altra cosa, e chiunque avesse scelto di cambiare canale o abbandonare gli spalti dell’Aviva Stadium di Dublino avrebbe avuto tutte le migliori ragioni per farlo: un match di rugby che si disputa in 13 contro 15 non è più tale. Giusto per la cronaca, il risultato finale è 57 a 6, con nove mete a zero per i padroni di casa. L’Italia era nettamente sfavorita: l’Irlanda è in corsa per il titolo, gli azzurri, invece, erano scesi in campo consapevoli di andare incontro alla centesima sconfitta da quando hanno messo piede (anno 2000) nel torneo. Ma con l’intenzione di giocarsela. A cambiare il corso delle cose, stravolgendo l’intero andamento del match, è stato il cartellino rosso che l’arbitro, il georgiano Nika Amashukeli, ha sventolato in faccia al tallonatore azzurro Hame Faiva, da poco entrato in campo per sostituire l’infortunato Giammarco Lucchesi. Il fallo incriminato era un intervento considerato pericoloso, un’entrata di spalla tra il collo e la testa dell’avversario: potenzialmente un fallo da cartellino rosso, a meno che l’arbitro, in base a circostanze attenuanti, non decida per una punizione più tenue. Amashukeli ha però deciso per il rosso.

A QUEL PUNTO l’Italia si è ritrovata in 14 e senza un altro tallonatore in panchina da mandare in campo. Poiché i giocatori impegnati in ruoli di prima linea (i due piloni e il tallonatore) sono altamente specializzati e l’ingaggio della mischia chiusa richiede conoscenze specifiche, in caso ne manchi uno da quel momento in poi la mischia dovrà essere disputata in modalità no contest. Detto con altre parole, è una “finta mischia”: ogni squadra schiera il suo pack, assume la posizione propria dell’ingaggio ma non esercita la spinta e chi introduce l’ovale può gestirlo in piena tranquillità. A complicare le cose (e a rovinare tutto) è intervenuta una delle norme che recentemente la federazione mondiale ha introdotto: la regola 13.20, la quale prevede che, in un caso come questo (giocatore di prima linea espulso e impossibilità di contendere la mischia) la sua squadra debba togliere un altro giocatore dal campo. La regola in questione è francamente cervellotica e si basa sulla volontà di non consentire a squadre più deboli di trarre vantaggio dalle mischie no contest. Ma a quel punto l’Italia si è vista costretta a far uscire un trequarti per far entrare un pilone che “fingesse” di essere un tallonatore, e togliere anche il terza centro. Insomma, si è ritrovata in 13 contro 15 per oltre un’ora di gioco. Ma non solo: da quel momento in poi il regolamento le ha imposto di utilizzare sempre otto giocatori in mischia non contestata, lasciandone soltanto cinque a difendere un campo aperto che di solito viene presidiato da almeno sette giocatori. In quel momento il punteggio della gara era sul 7 a 3. Di lì in poi l’Irlanda ha dilagato e gli azzurri hanno condotto una partita coraggiosa, persino disperata, ma del tutto impari.

TUTTI I QUOTIDIANI, a partire dalla stampa anglosassone che con gli azzurri non è mai tenera, hanno definito la partita una mezza farsa. Non ha fatto sconti nemmeno Irish Times che parla di “una regola assurda che ha avuto la capacità di rovinare lo spettacolo”. Il Daily Telegraph, invece, ha sottolineato come il rugby, di tanto in tanto, “abbia la tendenza a spararsi da solo in un piede”. Nessuno era felice, domenica sera a Dublino, nemmeno gli irlandesi. E’ molto probabile che la regola 13.20 sarà presto oggetto di esame e revisione. D’altra parte questa è da un po’ di tempo una delle attività preferite di World Rugby, la federazione internazionale: cambiare le regole del gioco. E questo atteggiamento, più ancora delle singole modifiche, merita forse una riflessione. Dall’avvento del professionismo (1995) la federazione internazionale si è mossa lungo due direttrici. La prima è la volontà di fare del rugby una disciplina con un appeal planetario: non più una prerogativa del Regno Unito, degli ex dominions britannici e della Francia ma uno sport in grado di conquistare nuovi mercati, dall’Asia al continente africano fino alle Americhe. Detto con parole semplici: più pubblico, più audience, più soldi che girano.

Per farlo si è deciso di modificarne le regole del gioco per renderlo più attrattivo e spettacolare: dunque un rugby con più mete, più azioni in campo aperto, meno fasi statiche. Una parte delle modifiche regolamentari ha riguardato questi aspetti, da ultima la recente (2021) regola cosidetta “50/22” volta a redistribuire il posizionamento degli uomini in campo al fine di diminuire la densità dei giocatori intorno al possesso del pallone: un gioco più ‘spettacolare’ e veloce, con più spazi a disposizione. Secondo questa visione, il 6 a 0 che venti giorni fa ha permesso alla nostra Under 20 di battere grazie a due penalty è probabilmente un abominio, e tale va considerato l’8-7 della finale mondiale del 2011, o il 15-6 della finale del 2007, quando Sudafrica e Inghilterra non segnarono nemmeno una meta o, ancora, il 15 a 12 con cui gli Springboks di Nelson Mandela (coach spirituale) batterono ai supplementari gli All Blacks nel 1995. Ma forse gli storici del rugby (e dello sport tutto) avrebbero da ridire di una simile filosofia e nessuno di loro si commuoverebbe per un 58-42, tante mete e tanta corsa, di qualche match del Super Rugby dell’emisfero Sud. L’impressione è che la commissione tecnica di World Rugby sia come una cucina in cui un gruppo di cuochi si adopera per aggiungere spezie su spezie alle pietanze, con il risultato di servire piatti indigeribili. La verità è che questa scelta non ha finora pagato. Non in termini di spettacolo (a parte il sovradosaggio di effetti speciali) e nemmeno sotto il profilo dell’allargamento della platea mondiale. C’è forse una ragione in tutto questo, ed è che il rugby non potrà mai essere uno sport “globale”. Il mercato nordamericano continuerà a preferire il football o il basket o il baseball, quello brasiliano e quello italiano avranno sempre il calcio in cima ai loro pensieri, l’India e il Pakistan ameranno il cricket, la Cina non si sa. E forse il bello del rugby è proprio questo: trovare Tonga, Georgia o Figi tra le prime venti del ranking anziché l’elenco delle nazioni più ricche del mondo. La biodiversità è qualcosa che dobbiamo imparare a difendere, anche nello sport.

LA SECONDA direttrice che la federazione internazionale ha scelto di presidiare è quella della sicurezza del gioco. Con il professionismo la lista degli infortuni gravi si è allungata e negli ultimi anni è venuto alla luce il fenomeno dei giocatori (soprattutto nei pacchetti di mischia) che hanno denunciato danni dovuti ai traumi cerebrali accumulati nel corso della loro carriera. La CTE (encefalopatia traumatica cronica) è entrata a far parte del mondo del rugby e sono state avviate un certo numero di cause legali. Qualunque scelta, qualunque normativa volta a difendere la salute dei giocatori va dunque difesa a ogni costo. A condizione che le scelte siano coerenti. Introdurre i protocolli sulle concussion, regolamentare la gestione delle mischie, sanzionare il gioco pericoloso, questi sono tutti provvedimenti fondamentali. Sarebbe altrettanto importante alleggerire i calendari, ridurre gli impegni, consentire periodi di recupero, difendere la carriera dei giocatori anziché spremerli come limoni. Questo, invece, non sta avvenendo. Al contrario, si parla di aumentare il numero dei test match internazionali, introducendo nuove formule, nuovi trofei, integrando sempre di più il rugby dei due emisferi. A chiederlo sarebbero i detentori dei diritti sportivi e i fondi di investimento che da tempo hanno deciso di entrare nella partita. Comunque vada, non sarà il rugby a guadagnarci.

Ultimi di Sport

Il vero talento di Sinner e la noia degli avversari

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento