Lo sport in Occidente è una Disneyland, ma il rugby salva il rito

Antropologia dello sport Gli achuar dell’Ecuador praticano calcio e pallavolo in modo che al termine della partita si ristabilisca l’iniziale uguaglianza: Lo sport è un gioco? di Philippe Descola per Raffaello Cortina

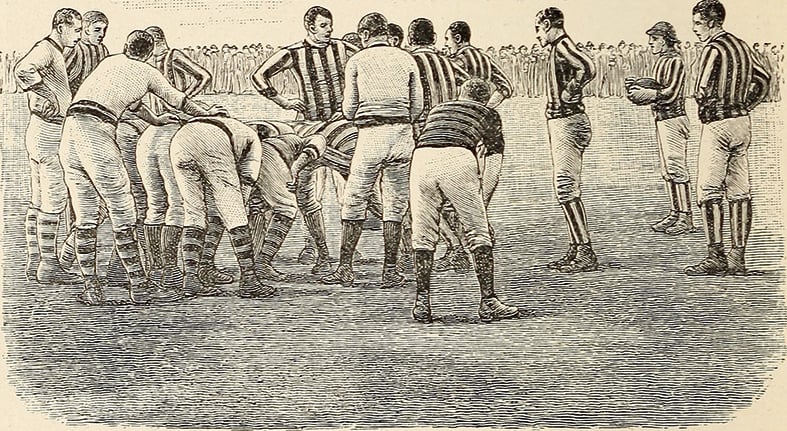

Rugby, come si forma un pacchetto di mischia, 1894 ca. – immagine da: Shearman Montague, Athletics and football, 1923

Rugby, come si forma un pacchetto di mischia, 1894 ca. – immagine da: Shearman Montague, Athletics and football, 1923Antropologia dello sport Gli achuar dell’Ecuador praticano calcio e pallavolo in modo che al termine della partita si ristabilisca l’iniziale uguaglianza: Lo sport è un gioco? di Philippe Descola per Raffaello Cortina

Tra gli scritti di David Foster Wallace sul tennis il più noto e citato è Federer come esperienza religiosa, ma altrettanta attenzione meriterebbe Democrazia e commercio agli US Open, che costituisce la prima parte del volumetto Einaudi dal titolo Il tennis come esperienza religiosa (2012). In quel saggio, originariamente apparso sul «New York Times Magazine» nel 1996, Wallace allenava lo sguardo attento ai paradossi del consumismo che avrebbe dispiegato nel reportage dalla crociera caraibica Una cosa divertente che non farò mai più, apparso un anno più tardi. Il circo opulento e nevrotico che gravita attorno allo slam newyorkese è uno dei fuochi del saggio, come si evince dal titolo, mente l’altro, condensato nella parola «democrazia», è la lotta che il circo quasi soffoca – un match tra Pete Sampras e Mark Philippoussis, che per Wallace incarnano i princìpi della rivalità greca tra Atene e Sparta. Mito (suppurato dalla Storia) e feticismo: in una manciata di pagine Wallace abbracciava le colonne portanti dello sport contemporaneo, più che mai salde a quasi trent’anni da quell’edizione dello US Open.

Potremmo accogliere oggi come un commento a quell’intuizione il libro dell’antropologo Philippe Descola Lo sport è un gioco?, che appare in Italia da Raffaello Cortina (trad. di Niccolò Casens, pp. 74, € 11,00, prefazione di Stefano Allovio). Il volume nasce nel contesto di un’iniziativa dell’editore francese Robert Laffont che, in collaborazione con l’INSEP (scuola parigina d’eccellenza per le discipline sportive), ha chiesto a diversi intellettuali tra cui Paul Virilio, Edgar Morin e Michel Serres di esprimersi sul tema dello sport. Idea meritevole, dal momento che attorno a questa pratica si condensano questioni che riguardano più saperi e che investono, oltre alle forme sociali e ai mezzi di comunicazione, anche il modo in cui una vasta gamma di conoscenze non linguistiche si trasmettono.

Ma per tornare alle intuizioni di Wallace, tra gli aspetti che più interessano Descola – già allievo di Lévi-Strauss e oggi professore al Collège de France e all’École des hautes études – ci sono proprio la «disneylandizzazione» dell’esperienza sportiva e il suo rapporto con la sfera primigenia dell’agire che si lega, forse più che con il mito, con il rito. Il primo ha a che fare, certo, con l’omologazione del desiderio dettata dal consumismo, ma in modo ancora più profondo con la trasformazione del paesaggio umano in «paesaggio normalizzato». Si tratta di un processo che, come sottolinea Descola, investe gran parte dell’esperienza occidentale, ben oltre lo sport, e che anzi trasforma in sport tutto il mondo: ogni luogo si fa teatro di svago, di hobby, di addomesticamento e miniaturizzazione della bellezza. Un processo che si rivolta anche contro lo sport stesso, se si pensa che sempre più spesso la fruizione privilegiata di gare e eventi è quella degli highlights.

Questo sintomo, che è una delle tante facce dell’occidentalizzazione del mondo, veicola però una concezione particolare del fenomeno sportivo: quella nata nelle public schools britanniche della seconda metà dell’Ottocento, prosecuzione della vita militare con altri mezzi – per parafrasare Clausewitz – oltre che «dispositivo di creazione delle élite». Il nucleo irrinunciabile del suo racconto è la competizione di stampo bellico, come già notava Wallace nel saggio su Federer: «I maschi possono professare il loro “amore” per gli sport ma è un amore che deve sempre essere improntato e applicato alla simbologia della guerra… molti di noi trovano i codici della guerra più sicuri di quelli dell’amore».

Se le cose stanno così, la domanda del titolo del libro sembra avere una immediata risposta negativa: lo sport non è un gioco, o almeno non lo è più, semmai un wargame appena imbellettato. Eppure, esistono ancora al suo interno aree e funzioni che ricordano la sua origine rituale, come ad esempio – secondo Descola – la mischia nel rugby: sorta di «commutatore ludico», parente di quei meccanismi che sospendono un rito e lo fanno ripartire, in modo che non sia mai concluso. Nelle società animiste, ma soprattutto in quelle analogiste, il cui modello di ontologia si basa sulla ricerca costante di corrispondenze tra gli enti, il gioco ha il compito fondamentale di cucire il mondo, per cui il risultato è decisamente meno importante del suo svolgersi. Anche la guerra è un’attività di fatto differente dalla battaglia campale occidentale, ed è basata su incursioni e trappole che ricordano la caccia e che hanno come fine non secondario il mettersi nei panni del rivale, così come ci si metterebbe nei panni dell’animale da braccare. L’obiettivo è una vittoria parziale, circoscritta, sull’antagonista umano/animale, mentre il suo annientamento è tutt’altro che auspicabile poiché comporterebbe uno sconvolgimento nell’essere.

Descola è stato testimone di queste pratiche tra gli achuar dell’Ecuador, avendo assistito in prima persona al passaggio dei giochi rituali dall’ambito della caccia e della guerra verso il calcio e la pallavolo, praticati però in modo singolare, da squadre fluttuanti e disomogenee alla ricerca del gol o del punto, ma per cui la situazione di uguaglianza iniziale tra i partecipanti doveva riproporsi al termine della partita. A questo approccio è andata sovrapponendosi tuttavia la «guerra del calcio», fenomeno che in America Latina ha evidenziato la penetrazione dei nazionalismi in un continente in cui gli Stati hanno faticato – e ancora faticano – a definirsi, a cui va aggiunta la strumentalizzazione politica dello sport che già l’Europa aveva conosciuto in tutta la sua pompa coi regimi dittatoriali.

Che fare dunque dello sport? Girare lo sguardo verso i giochi rituali di altre epoche e società e boicottare la sua incarnazione contemporanea disneylandizzata e bellicizzata? Forse non completamente, perché al di là dei pervertimenti conserva ancora nel suo fondo (come si è visto nel caso del rugby) un legame con la sfera del rito. Ma soprattutto, perché continua a insegnare due lezioni fondamentali. Per prima cosa, la meraviglia di avere un corpo, «di quanto glorioso sia toccare e percepire, muoversi nello spazio, interagire con la materia», come diceva Wallace guardando Federer, e come afferma anche Descola. E, in secondo luogo, un altro aspetto ludico non meno importante: l’intreccio tra ripetizione e scoperta che ben conosce chi pratica uno sport e che fa sperimentare il piacere estetico attraverso i modi dell’imitazione.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento