Don Winslow, un’epica flânerie nel crimine

INTERVISTA Parla lo scrittore statunitense che ha appena pubblicato per HarperCollins «Città in fiamme». Il primo capitolo di una trilogia che rilegge in chiave noir i classici greci e latini. E le ferite dell’America. «Queste storie raccontano un mondo brutale? Può darsi, ma se leggi l’inizio de "Il lungo addio" di Chandler, ti accorgi che è pura poesia»

Danny Ryan lo sa bene, se vieni da luoghi come Providence, Rhode Island, dove il mito delle Tredici Colonie dalle quali sarebbero nati gli Stati uniti si confonde con la storia di gente fuggita dalle persecuzioni religiose, contrabbandieri e criminali d’ogni sorta, l’oceano «ti entra nel sangue, come se ti scorresse acqua salata nelle vene. I pescatori locali amano e odiano il mare, dicono che è come una donna crudele che continua a farti del male, eppure tu continui a tornare da lei».

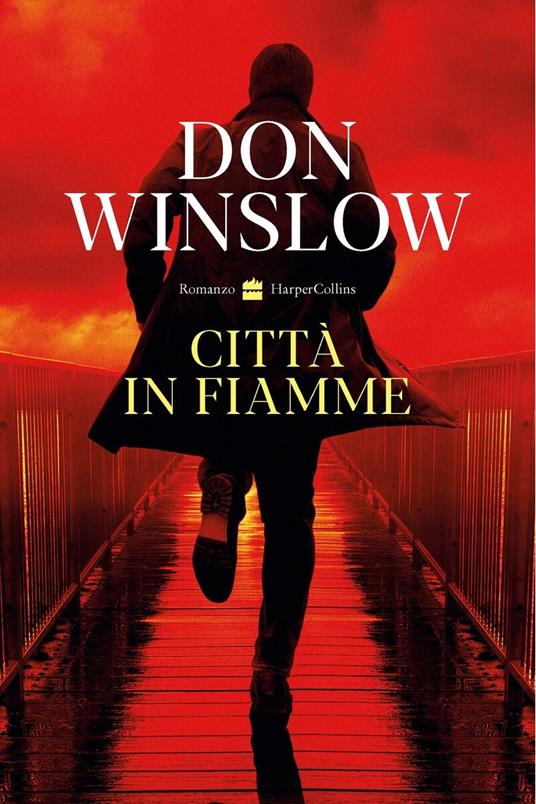

E anche Don Winslow non ha dubbi, Danny, il protagonista di Città in fiamme (HarperCollins, pp. 398, euro 22, traduzione di Alfredo Colitto), primo capitolo di una trilogia con la quale questo protagonista del noir americano rilegge il mondo del crimine alla luce dei classici greci e latini, «assomiglia a Enea».

È un eroe suo malgrado che dimostrerà la propria forza interiore di fronte alle avversità, costretto ad abbandonare casa e affetti e a vagare a lungo per il mondo.

«Danny non sono io, ma lo conosco. Sono cresciuto da irlandese cattolico in un porto di pescatori non lontano da Providence. Conosco intimamente tutte queste persone e anche il loro sentirsi un po’ superati dai tempi, sopraffatti dal mondo», spiega Winslow. Perché la Troia dalla quale Danny è costretto a fuggire è in realtà il centro del New England dove la famiglia della mafia irlandese cui appartiene è entrata in guerra con un ben più potente e sanguinario clan italiano.

Siamo alla fine degli anni ’80, ma quello che il romanzo racconta, grazie all’abituale maestria di Winslow nel creare una lingua delle emozioni e ritratti indimenticabili, appare come un mondo perduto intento a scrivere, tra legami famigliari che vincolano ai clan malavitosi, un malriposto senso dell’onore e un altrettanto infausto desiderio di vendetta, sindacati corrotti, scaricatori di porto e pescatori che arrotondano con il contrabbando, le ultime pagine della propria sinistra epopea.

Volevo creare un mondo che unisse in qualche modo la narrativa poliziesca e i classici. Tutto è cominciato mentre leggevo l’Iliade. La storia di Elena mi ha fatto ripensare ad una vicenda che avevo seguito oltre vent’anni fa: la guerra scoppiata nel New England tra due «sindacati del crimine» apparentemente a causa di una donna. Proprio come a Troia, la querelle personale rappresentava solo un pretesto e le vere ragioni del conflitto ruotavano intorno al denaro, al potere e al controllo del territorio.

A quel punto, incuriosito, ho cominciato a chiedermi come avrei potuto far incontrare il noir con la poesia dei classici greci e latini. E scrivendo Città in fiamme ho continuato ad immaginarmi altri parallelismi con l’Eneide. Tutto ciò, senza perdere di vista il profilo e la lingua dei miei personaggi che dovevano continuare ad esprime lo spirito della strada.

L’interesse per i classici non sembra basarsi però solo sulle possibili analogie…

In effetti, mi sono posto un interrogativo che credo abbia a che fare con lo spirito dei tempi. A causa del Covid abbiamo trascorso gli ultimi due anni come sospesi dentro una nuvola. L’isolamento forzato ci ha costretto a pensare un po’ di più a chi siamo.

Spesso si dice che nella narrativa poliziesca cerchiamo le nostre radici in un terreno troppo superficiale. Guardiamo a Chandler, Agatha Christie, Sherlock Holmes, ma in realtà potremmo andare più indietro, a Dickens o Shakespeare.

Durante la pandemia ho iniziato a leggere la poesia romantica inglese, Keats, Shelley e Wordsworth, autori a cui non avevo mai pensato. Credo che in questo momento stiamo tutti cercando qualcosa di più profondo. Così, penso di averlo voluto fare anch’io.

La redazione consiglia:

Il cartello in divisa che gestisce il marcio della Grande melaSe l’impianto epico del romanzo rimanda all’«Eneide», anche lo sviluppo narrativo ha seguito le stesse tracce?

Devo confessare che sono rimasto colpito da quanto le storie e i temi dei classici evochino le vicende del mondo del crimine. A partire da questa scoperta, ho di fatto ripercorso l’evoluzione della criminalità americana muovendo il racconto dal Rhode Island (Troia) a Hollywood (Cartagine) fino a Las Vegas (Roma).

Lei racconta una sorta di epopea, quella della working class del New England, pescatori poveri e lavoratori manuali, e di un circuito criminale ancora a «conduzione famigliare». Il ricordo di un mondo perduto?

Per molti versi sì. Volevo scrivere di una cultura che volge al declino. E l’ho fatto consapevolmente perché si tratta dell’ambiente in cui sono cresciuto, delle storie che ho ascoltato fin da bambino.

Quel mondo di lavoratori, soprattutto di origine irlandese, non c’è più. Nel senso che, proprio come è accaduto agli italiani, hanno avuto successo e si sono integrati nella società americana, sostituiti da altri immigrati che ne hanno preso il posto nei lavori più duri. La cosa triste è che alcuni di loro si sono scordati delle proprie radici e oggi si comportano verso gli «ultimi arrivati» proprio come facevano gli wasp con i loro antenati.

Da un lato gli irlandesi, dall’altro gli italiani, generazioni di immigrati divenuti americani attraverso il lavoro e la sofferenza e, magari, il crimine. «Città in fiamme» è un po’ un romanzo di formazione che racconta l’America attraverso le sue ferite?

Senza dubbio. La stragrande maggioranza di questi immigrati – quasi tutti in realtà -, compresi i miei antenati, hanno vissuto esistenze difficili, laboriose e nel pieno rispetto della legge. Ma alcuni hanno anche preso un’altra strada.

La storia dell’America è una storia di immigrazione che continua a ripetersi con sempre nuovi protagonisti. Anche se molti di noi tendono a dimenticarsene.

Per quanto paradossale possa apparire, la guerra tra bande che descrive sembra avere un sottofondo lirico. L’ha affrontato prima come investigatore e ora come scrittore, ritiene esista una «poesia» del crimine?

Perlomeno lo spero. Ed è certamente uno degli elementi che è alla base dei miei libri. Un po’ come accade in quella vecchia canzone: «C’è una rosa a Spanish Harlem». Attraverso il cemento duro e sporco, possono crescere anche delle cose belle o, almeno, come ha scritto Bruce Springsteen in «Jungleland», «c’è un balletto che si combatte nel vicolo», la speranza c’è anche se disperata.

Sono convinto che sia questo il senso ultimo del noir: scovare la poesia che si cela anche nelle situazioni più terribili. Del resto, se leggi le prime frasi de Il lungo addio di Raymond Chandler ti rendi subito conto che quella è poesia allo stato puro.

La redazione consiglia:

Don Winslow va alla «guerra ai poveri»Quanto si interroga sul modo di rappresentare la violenza?

Ho passato più di vent’anni a combattere con vari ruoli il narcotraffico messicano. E quando ho cominciato a scrivere, ho evitato di raccontare alcune di quelle situazioni perché erano davvero spaventose. Sono sempre preoccupato di oltrepassare un limite e alimentare qualche forma di pornografia della violenza. È una linea sottile. Allo stesso tempo, non mi piace l’idea che l’omicidio appaia come un gioco di società. Se hai visto qualcuno morire a causa di una ferita da arma da fuoco, sai che non c’è niente di romantico.

La redazione consiglia:

Don Winslow e il noir implacabile dello Studio OvaleLei ha annunciato che tra due anni, chiusa la trilogia, si dedicherà solo alla campagna per le presidenziali per evitare che Trump torni alla Casa Bianca. Lo crede davvero possibile?

Per qualche settimana, dopo le elezioni del 2020, abbiamo pensato che la partita fosse chiusa e che avevamo vinto. Poi è arrivata l’«insurrezione», l’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021 condotto con le armi e la violenza. Quindi abbiamo assistito all’incredibile comportamento dei repubblicani di fronte a quell’atto drammatico, la loro aperta collusione con il tentativo di rovesciare un governo democraticamente eletto.

Per questo, ora che sono certo che Trump correrà di nuovo, penso che si debba fare di tutto per fermarlo e sconfiggere anche quanti nella politica americana lo sostengono. Ne va della salvezza della nostra democrazia e quindi non ci si può che impegnare in prima persona.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento