Vasilij Golovanov, viaggio nella steppa e nella divagazione

Scrittori russi Guidandoci in una geografia metafisica, Golovanov risveglia il potenziale mitico di una terra in stato di amnesia: «Verso le rovine di Cevengur», la città ideata da Platonov, Adelphi

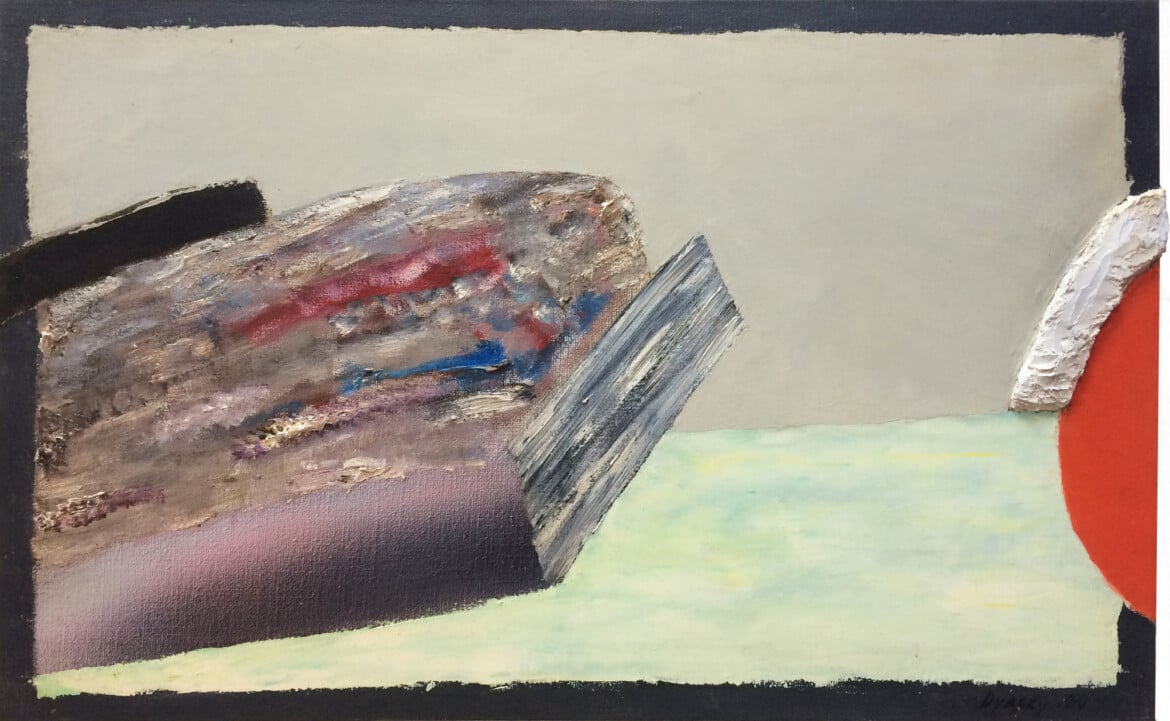

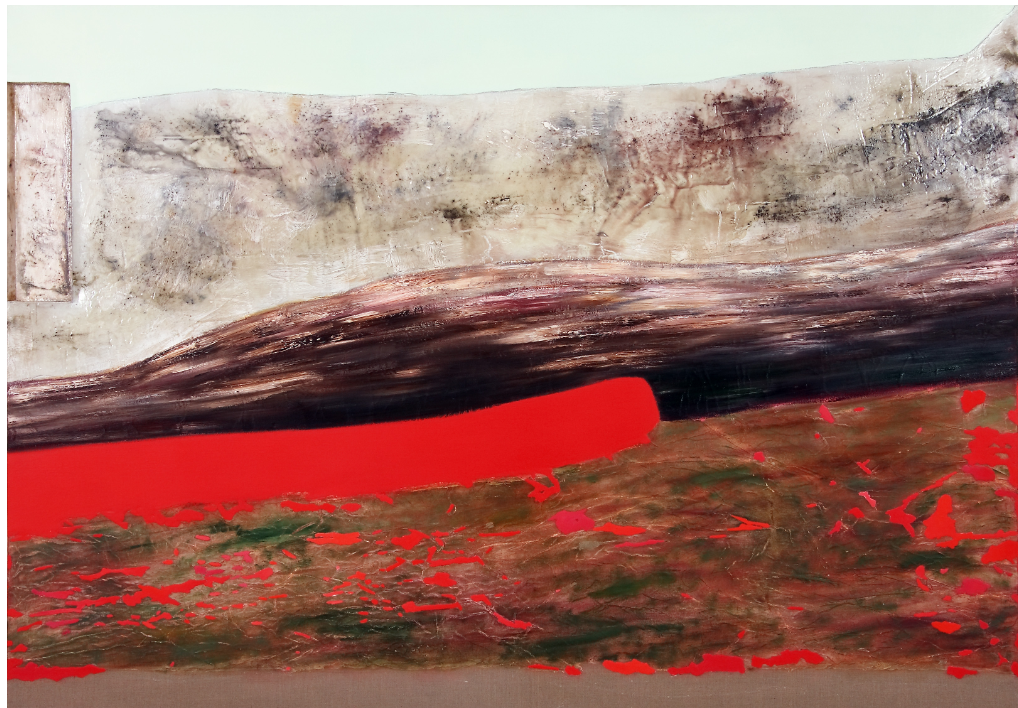

Kyzyl Tractor Art Collective, «Senza titolo», 2002

Kyzyl Tractor Art Collective, «Senza titolo», 2002Scrittori russi Guidandoci in una geografia metafisica, Golovanov risveglia il potenziale mitico di una terra in stato di amnesia: «Verso le rovine di Cevengur», la città ideata da Platonov, Adelphi

Nel romanzo titolato Cevengur, Andrej Platonov fa dire al suo doppio finzionale, Nikolaj Arsakov, che basterebbe lasciare «in pace» la storia cinquant’anni per ottenere «senza sforzo un inebriante benessere». Difficile proporre una più efficace sintesi del messaggio pluristratificato che Vasilij Golovanov trae dal suo Virgilio intertestuale in Verso le rovine di Cevengur (traduzione di Valentina Parisi, Adelphi, pp. 384, € 28,00): vorticosa decrescita felice e insieme fiera opposizione della mente creativa al tritacarne della globalizzazione. Insomma un inno al caos come orchestrazione dello spirito.

Scomparso prematuramente nel 2011, Golovanov è uno dei più vivaci e anticonvenzionali scrittori russi contemporanei, inventore di una formula che concilia letteratura di viaggio, critica letteraria, riflessione filosofica e proiezione autobiografica, resa unica dal vigore magnetico di un periodare di grande intensità espressiva, brillantemente trasposto da Valentina Parisi nella versione italiana. Grazie al debordare di acuminati procedimenti e mezzi poetici nel contesto non finzionale, il libro entra nella scia del leggendario Viaggio sentimentale di Šklovskij, mimando anche l’inserto biografico iconoclasta à la Nabokov. Per spiegare il suo metodo Golovanov ricorre alla geopoetica di Kenneth White, sommatoria di arte, scienza e pratiche spirituali; ma la vera fonte di ispirazione resta Andrej Platonov, per tutto il libro nume tutelare e modello geminale di una parola-costellazione moltiplicatrice di senso e refrattaria alla corruzione e al male.

Il viaggio fisico si trasforma sempre in volo della fantasia, e a governare la scrittura non può che essere la poetica puškiniana della divagazione, professata con ostentata oltranza, in balia della quale siamo proiettati tra il mar di Barents e la Provenza, tra la fisica quantistica e le radici del putinismo.

Ogni capitolo ha un proprio percorso centripeto programmaticamente irrealizzabile, ben vivo però nei fantasiosi approdi e nelle false piste. Così, per scoprire l’essenza segreta della madre Volga, Golovanov va a sondarne la misera sorgente, per interpretare i versi di Chlebnikov di ambito ornitologico si fa bird-watcher sul Caspio, per liberare lo sciamanesimo siberiano dai facili stereotipi si perde tra le sabbie e le rocce del deserto di Boorug-Delin-Els, nel cui profilo riconosce i prototipi della geografia di Tolkien. Centro gravitazionale irraggiungibile dell’intera architettura narrativa è, come ovvio, la città dell’utopia disincarnata nell’atto stesso di immaginarla, la mitica Cevengur esistita solo nella fantasia di Platonov, ma pur sempre distrutta da predoni senza volto e rimasta sepolta per cinque decenni di storia letteraria: nulla impedisce, quindi, di andare davvero a cercarla nella steppa, alla testa di un’allegra brigata di «maaatti completi», a bordo di una vecchia jeep di modello sovietico che Golovanov lancia lungo un dirupo per avvertire fisicamente quella sperequazione ontologica che rende cittadini della pagina di Platonov. Il vagabondare più che donchisciottesco per le periferie del pianeta Russia tanto care all’autore non poteva che avere esito positivo e, procedendo di sera in sera nel brain storming sui luoghi più oscuri del romanzo, i nostri eroi si trovano a contemplare dall’alto di un sito missilistico abbandonato la loro Cevengur in forma di prodigio cartografico dipinto dai millenni sul costone di una montagna.

Invariante altrettanto cruciale e persino più appariscente in chiave tematica è la ricerca del sentimento dell’Asia, un testo trasversale impresso nel cuore di ogni russo e indagato lungo molteplici sentieri geografici e culturali, dai buddisti russi di Tuva al nomadismo genetico presupposto e frutto del giogo mongolo-tataro, in barba al corrivo eurasismo delle nuove destre, pur senza tacere dei loro prototipi, come il barone von Ungern, che dall’armata bianca, inseguendo Shambala, si fa alla re Ubu khan di Mongolia. Per Golovanov l’Asia è l’avvertimento psico-fisico delle sconfinate potenzialità insite in un profondissimo mare di terraferma estremamente disomogeneo quanto a presupposti culturali e proprio per questo idoneo a ricomporsi in una potenziale gioventù dell’umanità, quintessenza dell’ottimismo incoercibile che guida e contraddistingue l’autore.

In precedenza gli itinerari della geografia umanistica avevano condotto Golovanov al grande nord, e da cinque spedizioni all’isola artica di Kolguev era scaturito il suo primo libro, tradotto in francese come Éloge des voyages insensés. L’ultima parte di Verso le rovine di Cevengur è una lunga ricognizione sul viaggio della parola dopo che lo scrittore la lascia, su come i panorami artici siano divenuti in francese leggeri come una farfalla, tra un delizioso trattatello sulla gioia alla comparsa dell’emissaria della piccola casa editrice Verdier e il curioso intreccio di trionfo e modestia nella narrazione di sé al festival di letteratura di viaggio di Saint-Malo. Virando a Occidente, il nostro libro va a costituire anche un ponte tra i due climax del testo, entrambi ramificate concrezioni di biografia altrui e entrambi all’insegna della candida ma sempre problematizzata fede anarchica dell’autore: Bakunin da un lato, il cui mito è decostruito per la sventatezza un po’ cialtronesca e per il ricorso alla violenza, e il drammaturgo francese Armand Gatti dall’altro, partigiano senza fucile che recita poesie agli alberi mentre monta la guardia e sfida i nazisti e poi il capitale con la sola forza dirompente della parola.

Gatti è l’emblema della resistenza morale e intellettuale come valore supremo e della rivoluzione come rinuncia al potere, o meglio, della rivoluzione fallita, veicolo degli autentici germi di rinnovamento della società. Gigantesco patriarca ottantenne all’inizio del millennio, ha anche la straordinaria fisicità ieratica che spesso contraddistingue la stirpe dei «maaatti completi», i veri protagonisti del libro, via via elencati a partire da ogni vecchio e vecchia della provincia russa con gli occhi di bambino, dai giovani anarchici che passano l’estate a ristrutturare la tenuta di famiglia di Bakunin, fino all’unico abitante di Cevengur incontrato per certo, seduto in mezzo alla steppa a leggere La scala del paradiso di Giovanni Climaco. E poi, di qua dello spartiacque culturale, accanto a Gatti, il travolgente libraio di Tulle che ha venduto per entusiasmo duemila copie del libro di Golovanov facendosi insieme imbonitore, oste e confessore, i filosofi di montagna che vivono in una comune dal ’68, il traduttore di Charms e Chlebnikov, capace di assumere l’aspetto fisico dei suoi scrittori.

Per trovare, da rabdomante dell’anima, i suoi consimili, Golovanov non si limita ad ancorarsi ai ben saldi cardini dell’ideologia e della fantasia, ma fa precipitare sulla pagina luoghi poetici in grande concentrazione, che agiscono da lievito capace di incendiare la prosa: la spiaggia oceanica in bassa marea vista, a più riprese, come vetro e specchio, che diviene rifrazione dell’intero universo nel corridoio degli specchi al Musée de l’Homme a Parigi; oppure le pagine in cui il Platonov alchimista estrae la Russia della steppa dall’assenzio, la concia al sole e la passa poi attraverso i cilindri delle locomotive. Golovanov, senza dubbio, intende imitarlo, e attraverso un’inaudita geografia metafisica prova a risvegliare il potenziale mitico di una terra in grave stato d’amnesia.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento