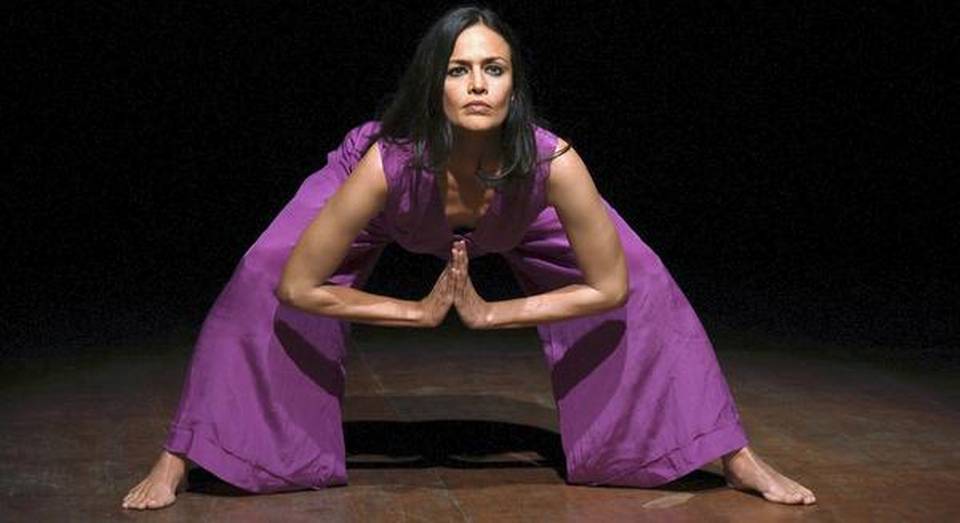

Tishani Doshi, dare corpo alle parole

Festivaletteratura 2020 Un’intervista alla poeta, ballerina e narratrice indiana, venerdì a Mantova. Il suo ultimo romanzo, pubblicato da Feltrinelli, si intitola «Giorni e notti fatti di piccole cose». «Nel mio libro ho indagato il significato del nutrimento, è un terreno in cui ci si aspetta che le donne abbiano sempre una completa disinvoltura. Grace è invece in lotta»

Tishani Doshi

Tishani DoshiFestivaletteratura 2020 Un’intervista alla poeta, ballerina e narratrice indiana, venerdì a Mantova. Il suo ultimo romanzo, pubblicato da Feltrinelli, si intitola «Giorni e notti fatti di piccole cose». «Nel mio libro ho indagato il significato del nutrimento, è un terreno in cui ci si aspetta che le donne abbiano sempre una completa disinvoltura. Grace è invece in lotta»

La sua prima raccolta in versi, Countries of the Body, risale al 2006. Aveva 29 anni e il corpo per lei era già il luogo di una danza meditativa di grande forza, grazie all’incontro con la coreografa Chandralekha. Poeta, ballerina e narratrice di origine indiana, Tishani Doshi non ha mai smesso di intendere queste congiunzioni come generative e basterebbe vederla mentre si muove o ascoltare la sua voce, ferma e calma, per capire quanta armonia prodigiosa ci sia in lei.

Attualmente insegna Letteratura e scrittura creativa alla New York University di Abu Dhabi. Si definisce una «onnivora poliamorosa», quando si tratta di leggere e, a oggi, ha dato alle stampe due romanzi, entrambi tradotti da Feltrinelli. Dopo Il piacere non può aspettare (2010), adesso è la volta di Giorni e notti fatti di piccole cose (traduzione di Silvia Rota Sperti, pp. 272, euro 17,50) che venerdì presenterà al Festivaletteratura di Mantova (con Gaia Manzini, in piazza Castello alle 21).

La relazione tra due sorelle, Grace e Lucia, è al centro del suo ultimo libro. Sono specchio l’una dell’altra, cos’altro possiamo osservare?

Sia tra sorelle che in famiglia, anche se siamo legati, il lavoro dell’amore non è sempre così facile o senza sforzo come ci piace pensare, in particolare quando è coinvolta la cura. La mia intenzione era quella di andare oltre l’idea di famiglia tradizionale per proporne una alternativa, interrogandomi su cosa facciamo quando le strutture che dovrebbero sostenerci ci deludono, come ne costruiamo di nuove.

Lucia è soggetto di cura. La fragilità, nel suo romanzo, è una esperienza affettiva?

È interessante considerare questo aspetto nel tempo del covid, ci siamo posti domande sull’isolamento e sull’assistenza e sul significato di essere parte di una comunità. Grace è una donna alla deriva, un’estranea ovunque. Non ha mai voluto figli e in un solo momento scopre di aver ereditato una casa e una sorella, Lucia, che ha bisogno di cure, quindi è quasi come fosse una bambina. Mi premeva il significato del nutrimento, è un terreno in cui ci si aspetta che le donne abbiano sempre una completa e disinvolta fluidità, e volevo che Grace lottasse con una tale supposizione. Non nutre solo sua sorella, ma un branco di cani randagi, un giardino e una casa nel deserto. C’è qualcosa di elementare in questo, qualcosa che la radica finalmente in un luogo. Ho evitato di sentimentalizzare la questione del caregiving perché chiunque abbia mai dovuto avere a che fare con quel ruolo sa che è complicato, ci sono scatti misti a momenti di vero sprofondo. L’atto di cura è però vitale per capire noi stessi, segno di una civiltà evoluta è prendersi cura di tutti e tutte.

Siamo in grado di prenderci cura di coloro che non sono così forti, capaci o sani. Sono cresciuta con un fratello con la sindrome di Down, il mio mondo e il mio concetto di amore sono stati ampliati non ridotti dalla nostra relazione. Trovo terrificante l’idea di immaginare un essere umano perfetto, falliremmo sempre a prescindere ed è arrogante credere il contrario.

Vuol dire che le cose non trascurabili sono quelle quotidiane e in questo senso universali?

Ho scritto la storia di una donna, ambientata non in una grande metropoli scintillante, ma in un piccolo villaggio di pescatori nel sud dell’India rurale. All’inizio ero affascinata dal particolare paesaggio che ho trovato lungo il Golfo del Bengala, in seguito è emerso che stavo scrivendo come atto di resistenza a una certa narrativa della nazione e a proposito di questa gerarchia di ciò che dovrebbe essere importante – guerra, grandi drammi storici. Credo che le vicende dei piccoli meandri di un paese, le storie di donne in particolare, siano una misura altrettanto valida di ciò che è la nostra storia come nazione. C’è da chiedersi se siano davvero così insignificanti, considerando le minuzie dei giorni e delle notti che raccolgono, tutte le altre vicende fanno eco, e così diventa qualcosa di abbastanza grande, e sì, universale.

Lei scrive e balla. Qual è il legame tra la parola e il corpo?

Una comincia dall’altro, la parola vive dentro il corpo. Non è solo un fatto linguistico, è la loro unione che ci dà una base nel reale, ci dà il potere – di nominare, di creare risonanze, quindi la parola come espressione non è solo una descrizione del reale ma anche un intervento nel reale, e il corpo è il ponte che permette che tutto ciò avvenga.

In una delle sue poesie più note, «Girls Are Coming Out of the Woods», parla di creature dimenticate, sepolte in soffitta, che strisciano fuori dal bosco. All’improvviso si chiede: «Cosa significa concedere a qualcuno un adeguato riposo?»

Questa poesia è stata scritta come un grido di battaglia e un canto. Nel dicembre 2012, dopo che Jyoti Singh è stata violentata su un autobus di Delhi e successivamente è morta, ho sentito che nel nostro dialogo nazionale circa la violenza contro le donne in India c’era una vera furia, una effettiva richiesta di resa dei conti. C’era questa marea di corpi, vivi, mutilati, che chiedevano di essere guardati, è questo che siamo? Cosa facciamo con chi muore, cosa con tutta questa violenza, come permettiamo a qualcuno di riposare se non possiamo dargli voce, ricordarlo con dignità? È una domanda che faccio ancora.

Quando racconta della società indiana, il corpo di cui parla diventa terreno politico?

Il corpo è sempre politico. Ricordo di essere stata in una tavola rotonda sulle donne nell’editoria alcuni anni fa con la mia amica scrittrice Kamila Shamsie; un uomo tra il pubblico ci ha fatto tutte quelle tediose domande su come sappiamo che il nostro lavoro sia davvero buono, forse siamo pubblicate solo perché siamo donne. È stato così noioso che ho risposto di essere stanca di una conversazione simile, di stare in un panel di sole donne a parlare di editoria e donne, dovendo difendere qualcosa tutto il tempo. Voglio parlare come autrice, dei miei personaggi, dell’importanza del luogo che scelgo o di qualsiasi altra cosa. Quella stessa sera, a una festa, un’avvocata molto in vista mi ha detto «Sai che non sono d’accordo con te, non puoi essere stanca, non ti è permesso».

Forza, libertà femminile ma anche emotività e autoesposizione attraversano tutta la sua scrittura, dalle poesie ai romanzi.

Quando avevo 25 anni ho vissuto a Londra e non avevo amiche. All’epoca non me ne rendevo conto eppure quando sono tornato in India ero completamente distrutta, in parte perché vivevo in una grande città con pochi soldi ma principalmente perché non c’era stato nessuno con cui condividere questo sfinimento, nessuna pietra di paragone, nemmeno una donna come amica. C’è un senso di cospirazione con le donne, condividiamo i nostri segreti ma creiamo anche una rete di sicurezza l’una per l’altra. Viviamo in un’epoca in cui sembra che tutte le porte e le finestre siano aperte e chiunque possa dire qualsiasi cosa, ma per molto tempo non è stato così e le donne avevano bisogno di questi sistemi di supporto. Lo fanno ancora.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento