Timisoara, pavoni di stucco e maschere d’artista

Timisoara ha da poco terminato di essere, con Veszprem (Ungheria) e Eleusi (Grecia), Capitale Europea della Cultura del 2023.

Il Banato – di cui è capitale e la Crisana, sono due regioni storiche della Romania confinanti ad ovest con l’Ungheria (Debrecen, seconda città ungherese, è a 250 km, Budapest a 300 km e la puszta – grande pianura – inizia a stendersi davvero a poche decine di chilometri), piccole rispetto alla grande Transilvania a nord, piccole ma con alle spalle secoli di storia complessa e dolorosa in cui all’Impero Ottomano, sconfitto definitivamente nel 1716 da Eugenio di Savoia, segue quello austro-ungarico, con una breve parentesi dal 1849 al 1860, quando il Banato è sede amministrativa della nuova provincia serba della Vojvodina; con vicende di ripopolazione forzata dalla Germania (sulle chiatte che da Ulm partivano cariche di famiglie tedesche – i cosiddetti Svevi del Banato – fa una disquisizione storica Patrick Leigh Fermor in Tra i boschi e l’acqua, quando negli anni trenta, appena diciannovenne viaggia a piedi da Esztergom a Costantinopoli).

Poi la convivenza forzata dei contadini rumeni con ricchi proprietari terrieri ungheresi– sempre Fermor racconta delle sue soste nelle lussuose ma prossime alla decadenza, tenute di questi ultimi; ed infine con i contadini rumeni che, a loro volta, subiscono continui cambiamenti e spostamenti, passando per la Guardia di Ferro e per la Securitate di Ceausescu, arrivando fino alla delocalizzazione delle industrie – italiane, del nordest – dei nostri giorni.

Alla luce di queste vicende storiche non possono che essere, Timisoara e il Banato, melting-pot dalla multietnicità tanto antica da far dire a Fermor che «se un camaleonte si collocasse sopra ad una mappa della popolazione di qui, esploderebbe in mille pezzi».

Un po’ fulcro del suo essere Capitale Europea è la centralissima piata Unirii con la Cattedrale cattolica romana, la Sinagoga, la chiesa Serbo-Ortodossa e, accanto il Palazzo Episcopale, anch’esso appartenente alla comunità serba. Allo scambio culturale importante nei secoli e reciproco fra Romania e Serbia è dedicata Parallels. Timisoara/Novi Sad (Timisoara, Museo nazionale d’arte, fino al 17 marzo).

Progetto espositivo nato dalla collaborazione fra il Museo nazionale d’arte di Timisoara, la Galleria Matica Srpska di Novi-Sad e il Vescovado serbo ortodosso di Timisoara, Parallels propone un dialogo ricco di spunti fra due importanti nuclei collezionistici, quello di Zsigmond Ormos (1813-1894) alla base della collezione del Museo nazionale d’arte della città e quello del serbo Sava Tekelija (1761–1842).

Icone dipinte in epoca barocca, ritratti Biedermeier di famiglie borghesi con bambine e cagnolini e fiori, un notevole gruppo di opere di Stevan Aleksic (1876-1923), grande ritrattista di origine serba. Bellissimo e in mostra il suo Giovane uomo assorto nei suoi pensieri del 1922: viene in mente Morbelli ma siamo nei Balcani e semmai è più giusto pensare a Ilja Repin.

Mentre si chiude, con un attivo di ben 130mila visitatori e 26mila studenti, Brâncusi: Romanian Sources and Universal Perspectives, straordinaria mostra monografica a cura di Doina Lemny, in collaborazione con Centre Pompidou e Tate, nella nuovissima area di Isho è ancora possibile vedere The Rituals, Keepers and Storms (a cura di Diana Marincu e Kilobase – Bucarest, Art Encounters Foundation, fino al 9 marzo), un corpus di lavori creato fra 2009 e 2010 da Ioana Nemes.

Considerata fra le principali artiste contemporanee rumene e scomparsa nel 2011, Nemes ha lavorato sulla relazione con la propria terra e le origini, sui riti pagani che si stanno perdendo e il rapporto – difficile – con la religione. The healers – Tamaduitorii (I guaritori) è, per esempio, un insieme di otto piccole tempere nelle quali – come in una graphic novel – lei, partendo dal «caso Tanacu» – fatto di cronaca che riempì le pagine dei giornali nel 2005 in cui una suora schizofrenica venne curata con l’esorcismo che le causò la morte – in varie declinazioni denuncia, anche ironicamente, l’uso improprio di riti religiosi.

Racconta poi le maschere di ziua cucului, il giorno del cuculo, in cui i giovani maschi, per esorcizzare gli spiriti maligni, danno fuoco ai pagliai e fanno finta di colpire gli animali: da una massa bianca in resina emerge il volto di uno di loro che, stravolto dalla stanchezza ma anche dal trasporto emotivo, si solleva la maschera per prendersi un momento di pausa. Infine gli oggetti di uso quotidiano: quelli che in origine erano stampi per il formaggio sono traslati in superfici d’appoggio colate nella resina: Nemescu li vede a Brasov, gemme d’intaglio ligneo con evidentissimi valori simbolici. «Andati tutti perduti» disse lei in un’intervista prima di morire, «…voglio raccontare la loro fragilità, quella degli oggetti domestici nella cultura rumena, quella per esempio dei tetti in ceramica sostituiti da quelli di alluminio».

Ancora in gran parte integri nella loro fatiscenza asburgica i quartieri di Iosefin, Elisabetin e Fabric sono appena fuori dal centro e affascinano per quella malinconia struggente – l’huzun di Oran Pahmuk –che ancora vi si respira. Scavando nella storia della città si scoprono infinite storie familiari di chi vi abitava quando, ai primissimi anni del XX secolo si svolge una fremente attività di compravendita di lotti affidati in poi gran parte a Laszlo Székély (1877 – 1934): architetto con immaginario e repertorio secessionista – perlopiù nella versione ungherese – che disegna, per i notabili della città, infinite scale e portoni in ferro battuto, facciate intarsiate di motivi decorativi zoomorfi ed antropomorfi ed interni nei quali sono le textures dell’intonaco a fare la differenza: cerchi concentrici, sequenze di linee e punti come sulle pareti d’ingresso della casa di Adolf Vértes, avvocato ungherese, grande giocatore di scacchi, principale azionista della fabbrica di cappelli della città, notissimo per l’intensa vita sociale.

Inoltrandosi attraverso il quartiere di Iosefin si potrà scegliere di camminare lungo il Bega, ampio canale costruito ai primi del XVIII secolo per bonificare i terreni paludosi e si raggiungerà, dopo un po’, un cuore pulsante di Timisoara, lontano dal centro restaurato, da grandi chiese e palazzi.

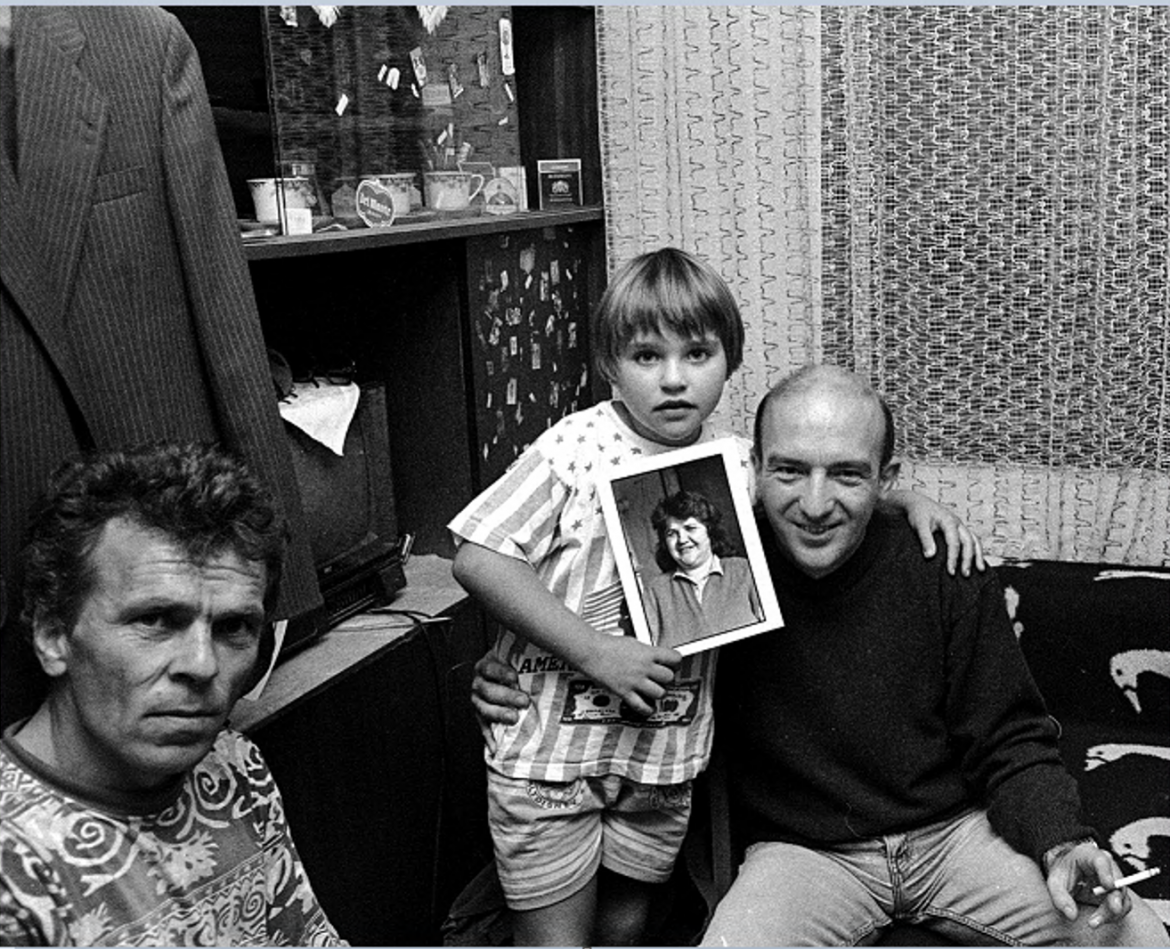

A Piata Aurora-Flavia si svolge il mercato domenicale, uno di quei luoghi in cui il cibo si mischia ai vestiti usati, in cui i contadini – pochi – arrivano dai villaggi chi con miele, chi con pasta fresca fatta a mano o pantofole di lana spessa, lavorate ai ferri. I banchi di vestiti usati e di scarpe sono tanti, abbondanti e ben organizzati: stivalini da neve in ordine di taglia e colore, giacche da neve e piumini anche questi allineati e puliti, come se il mercato dell’usato gentrificato e globalizzato dei Beyond Retros londinesi o dei Buffalo Exchanges americani fosse molto lontano e comunque sconosciuto.

Qui fa freddo e d’inverno i bambini vanno a scuola con stivaletti imbottiti, caldi, in buone condizioni ma anche colorati e le madri che li accompagnano, anche loro vogliono stare al caldo e comode. In uno dei banchi in fondo, accanto ad una anziana rom seduta in mezzo alla sua merce fatta di coperte colorate, tessuti di ogni genere e vecchi peluches, un signore vende poche piume di pavone, bellissime e di forma diversa.

Pavoni se ne incontrano di continuo a Timisoara: negli stucchi mangiati dal tempo delle facciate di epoca secessionista, nel ferro battuto di cancelli e portoni dove si annodano fino a divenire motivi floreali, ed infine affrescati ed enormi sulle pareti della piscina di Ceausescu a Bucarest, coloratissimi e angoscianti. L’anziano contadino al mercato ne illustra le qualità e, accanto, le pannocchie fumanti sono a disposizione dei clienti mentre sembra quasi di sentire Taraf de Haidoucks e i suoi struggenti violini.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento