Alias

Mario Boccia, il respiro di Sarajevo

Intervista Coinvolto in due film, quello diretto da Fabiana Antonioli e Andrea D’Arrigo e «Sniper Alley - To My Brother» di Cristiana Lucia Grilli e Francesco Toscani, presentato in anteprima mondiale al festival e incentrato sul grande archivio fotografico digitale creato a partire dalla ricerca di un ragazzo, il fotografo racconta il suo lavoro

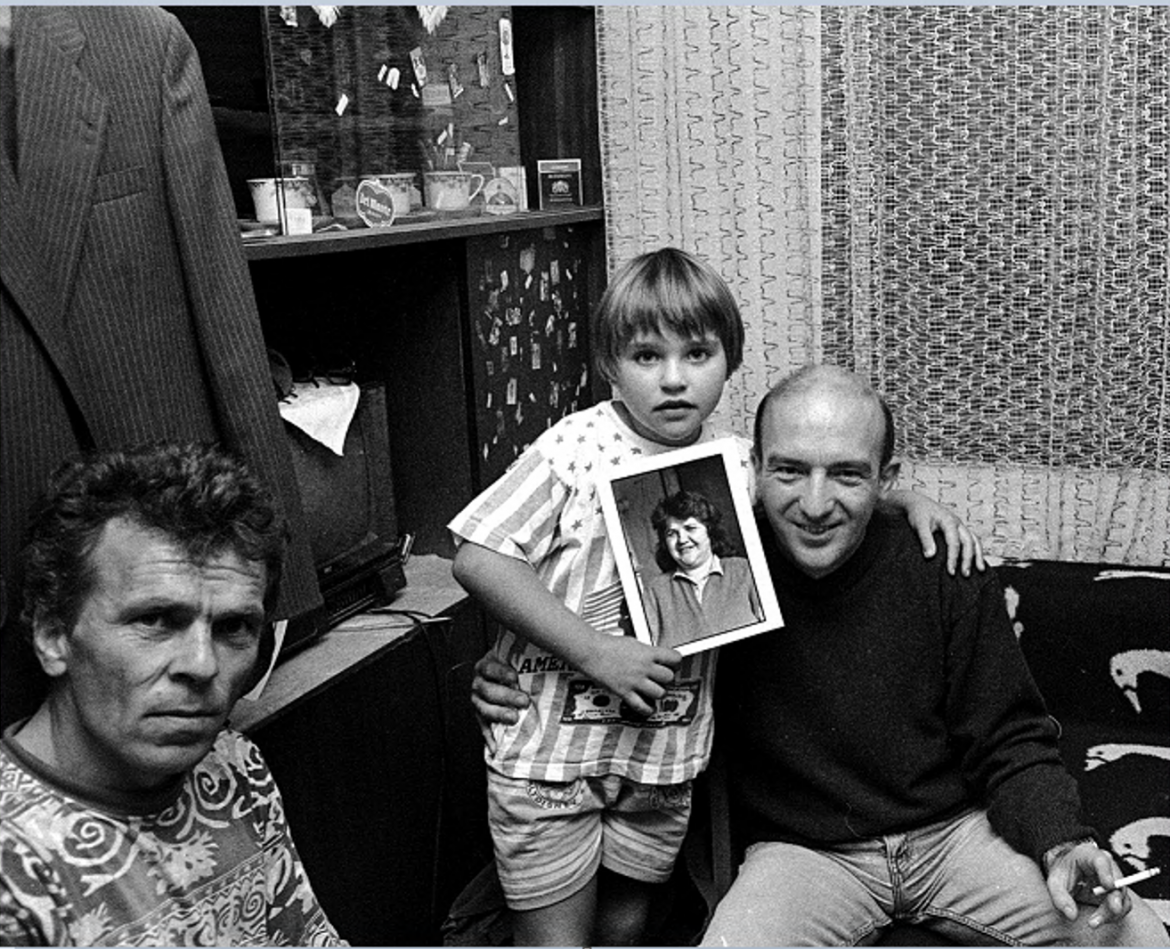

La piccola Anela Velic ha voluto farsi fotografare con la foto della madre tra Mario Boccia e il padre – courtesy Mario Boccia

La piccola Anela Velic ha voluto farsi fotografare con la foto della madre tra Mario Boccia e il padre – courtesy Mario BocciaIntervista Coinvolto in due film, quello diretto da Fabiana Antonioli e Andrea D’Arrigo e «Sniper Alley - To My Brother» di Cristiana Lucia Grilli e Francesco Toscani, presentato in anteprima mondiale al festival e incentrato sul grande archivio fotografico digitale creato a partire dalla ricerca di un ragazzo, il fotografo racconta il suo lavoro

Pubblicato 17 giorni faEdizione del 31 agosto 2024

Si è concluso il 23 agosto il Festival di Sarajevo. Nato con ancora il conflitto in corso, il festival è diventato in breve tempo uno dei più importanti appuntamenti cinematografici della stagione, con più di 100.000 presenze e 247 film proiettati, oltre a rappresentare una fondamentale vetrina per il cinema del Sud-Est Europa. Per la sua 30a edizione, che ha visto tra gli ospiti Meg Ryan, John Turturro e Elia Suleiman, si conferma anche una significativa presenza di film italiani, tra cui il lungometraggio I diari di mio padre di Ado Hasanovic, prodotto da Palomar, e 15 cortometraggi selezionati dalla...