Sulle tracce di un elefante simbolo del colonialismo

Scaffale «King Kasai», l'ultimo libro di Christophe Boltanski, per Add editore. Se un museo serve a dimenticare il passato attraverso la selezione di oggetti che raccontano un’altra storia

King Kasai

King KasaiScaffale «King Kasai», l'ultimo libro di Christophe Boltanski, per Add editore. Se un museo serve a dimenticare il passato attraverso la selezione di oggetti che raccontano un’altra storia

Il museo è una specie di memoriale in forma stravagante che celebra la vittoria della luce sulle tenebre, della civiltà sulla schiavitù, dell’uomo bianco sulle tribù nere. Per questo un museo sugli altri ci dà prima di tutto informazioni su noi stessi: su chi siamo stati e, forse, chi siamo.

BENVENUTI all’Africa Museum, un tempo Museo reale dell’Africa centrale, costruito per celebrare la gloria dell’impero coloniale belga e del suo re, Leopoldo II. È qui, in questo edificio maestoso, oggi «de-colonizzato», che Christophe Boltanski decide di passare una notte, visitandone i sotterranei, densi di stereotipi scolpiti nel marmo e nel bronzo, per poi riemergere nelle gallerie dove teche scintillanti racchiudono uccelli, pesci, rettili, primati, fino ad arrivare al re, il King Kasai, un elefante di cinque metri, che troneggia in disparte come simbolo di un tempo dimenticato.

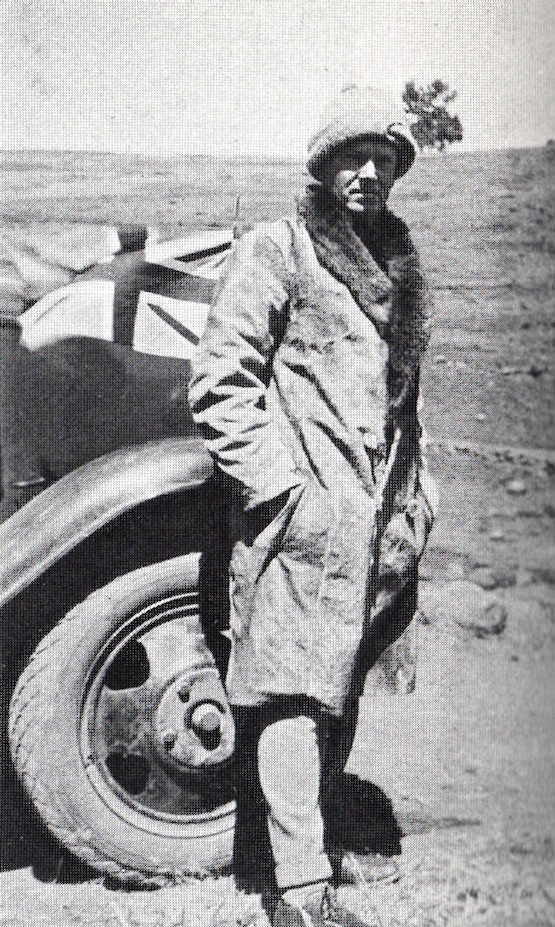

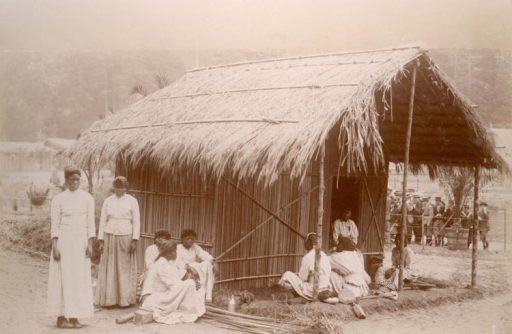

Boltanski, nel suo libro King Kasai (Add editore, pp. 132, euro18; il 21 giugno sarà presentato al festival di letteratura di Salerno) segue le tracce per scoprire chi fosse il cacciatore che partecipò alla spedizione del Museo e uccise il pachiderma. Ma si rende conto che portano all’oblio, più che alla memoria: il museo serve a dimenticare il passato attraverso la selezione di oggetti che raccontano un’altra storia. Ad esempio non ci sono i nomi dei colonizzati, ma solo dei donatori: gli eroi che hanno realizzato l’impresa. La prima orma che setaccia l’autore è costituita dai nomi di sette persone sepolte nel piccolo cimitero di Tervuren: Sambo, Mpemba, Ngemba, Ekia, Nzau, Kitukwa e Mibange. Tutti approdati in Belgio forzatamente nel 1897 per partecipare come esponenti dello zoo umano all’Esposizione Internazionale di Bruxelles.

Su iniziativa del re Leopoldo II, a Tervuren fu istituita una «sezione coloniale» per attirare gli investitori e la popolazione belga e raccogliere sostegno per il progetto coloniale in Congo. Nel parco di Tervuren vennero creati tre «villaggi»: due «villaggi Bangala» e un «villaggio Mayombe». Nel parco ce n’era anche un quarto, il «villaggio di Gijzegem», dal nome della comune fiamminga dove l’abate Van Impe «educava» e «civilizzava» i giovani congolesi.

EPPURE GIÀ ALL’EPOCA il quotidiano Le National annotava: «Eccoli lì, i nostri futuri fratelli neri, strettamente sorvegliati dai loro stessi fratelli. Sono lì, beneficiano di un arredamento meraviglioso, allestito come per uno spettacolo da luna park di un Congo fantastico con pseudo-villaggi creati come controparte del Palazzo Nero. C’è addirittura qualcosa di degradante per l’umanità, nel vedere questi disgraziati parcheggiati così, abbandonati alle riflessioni a volte angoscianti e degradanti dei bianchi che accorrono al nuovo spettacolo».

Quell’estate del 1897 fu fredda e ai sette che morirono fu rifiutata la sepoltura nel cimitero locale: furono sepolti in terra non consacrata, destinata agli adulteri e ai suicidi. Solo nel 1953 i loro corpi furono traslati nel cimitero nel cortile della chiesa cattolica di San Giovanni Evangelista a Tervuren. Lo zoo umano di Tervuren faceva parte di una cultura occidentale esotica. Queste mostre dell’altro iniziarono in Europa a metà del XIX secolo. Fiere, circhi, cabaret, esposizioni universali o coloniali, villaggi itineranti: l’esotismo era di gran moda in Belgio, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Italia, Spagna, Austria, ma anche negli Stati Uniti. Uno dei motivi del successo di questi «spettacoli» era la prospettiva civilizzatrice dell’Europa nei confronti dei «selvaggi».

Secondo Boltanski le memorie sono inconciliabili, espressioni delle molteplici facce di una stessa storia che si intrecciano come cadaveri gettati gli uni sugli altri. Il libro ricorda Cuore di tenebra ed è un invito a guardarci allo specchio per uscire insieme da una lunga notte.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento