Se la scuola non è un’azienda

Scaffale «L’asino mancino. Archeologia di un’educazione» di Paolo Vittoria, edito da Bibliotheka

Scaffale «L’asino mancino. Archeologia di un’educazione» di Paolo Vittoria, edito da Bibliotheka

L’asino mancino. Archeologia di un’educazione di Paolo Vittoria, edito da Bibliotheka (pp. 92, euro 16), ha l’obbiettivo di fare chiarezza sui passaggi intervenuti nelle politiche e nella concezione del modello scolastico a causa del neoliberismo.

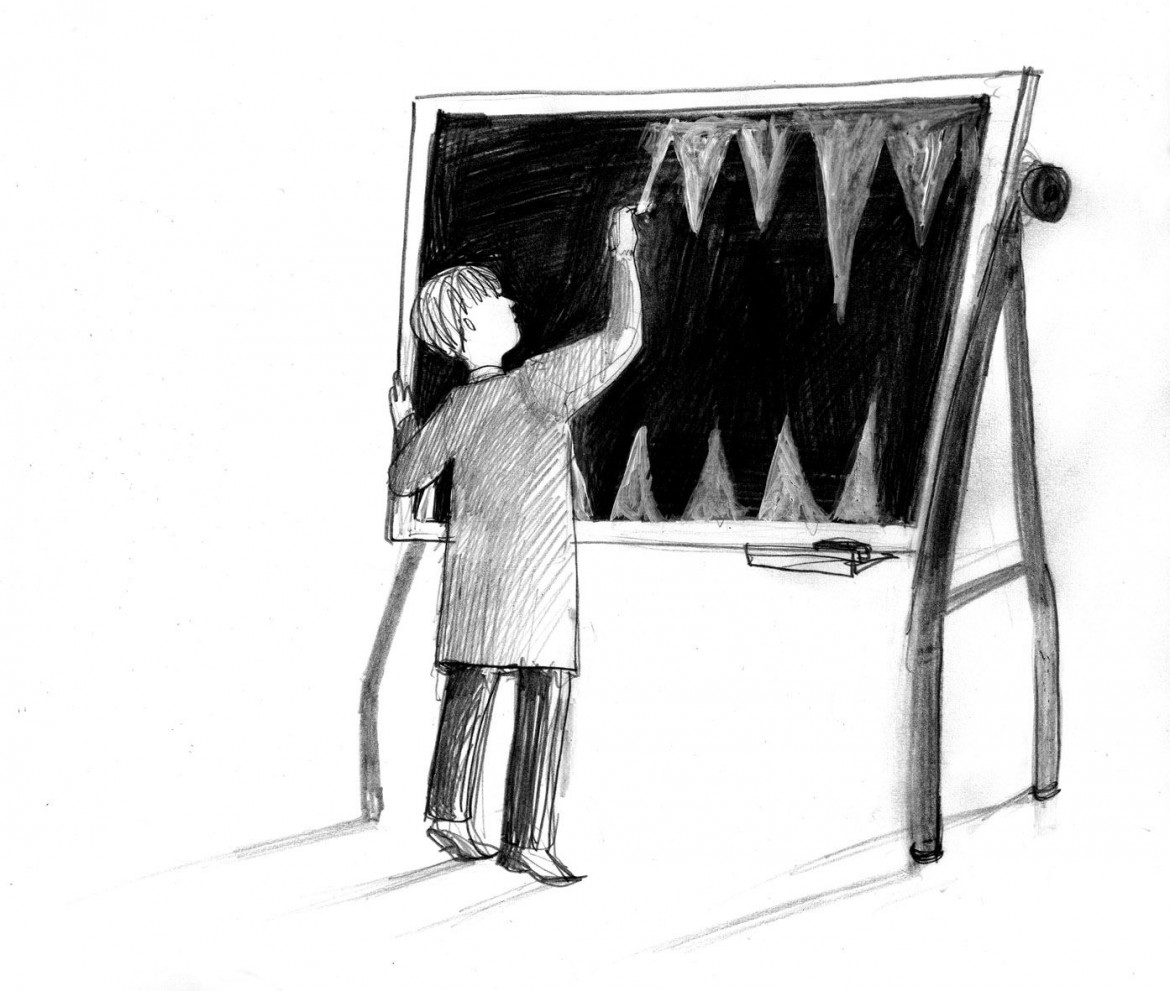

Nel testo si ritrova una definizione particolarmente chiara delle ragioni per cui il sistema vigente abbia deformato il concetto stesso di educazione e di apprendimento: il neoliberismo «cerca di minimizzare l’intervento dello Stato, considerato come entità perturbatrice del processo economico. Entra in contraddizione con il modello pubblico: salute, scuola università». A partire da questo dato di fatto incontrovertibile, Vittoria mostra che l’intero linguaggio scolastico, nonché l’attitudine stessa nei confronti degli alunni e delle alunne ne sono stati influenzati: la scuola-azienda, il modello delle competenze, l’importanza della prestazione con il ricorso a termini quali debiti e crediti raccontano di una concezione dell’istruzione basata sull’idea che imparare significa accumulare per poter spendere nel mercato del lavoro. Coloro che non si adeguano al sistema, per le ragioni più svariate, sono degli asini, appunto. O meglio, attualizzando il concetto, se ne deduce che vengono considerati dei falliti.

VITTORIA MOSTRA questo progressivo decadimento, per esempio ricordando come il progetto Lifelong Education dell’Unesco si sia trasformato in Lifelong Learning venendo snaturato da politiche europee volte esclusivamente a obbiettivi economici: la scuola adesso è il luogo in cui devono essere formati gli individui del futuro, non i nuovi membri delle comunità, dove iniziare a insegnare l’adattamento a un sistema in cui deve prevalere il senso della solitudine piuttosto che quello della condivisione e di conseguenza dell’azione politica collettiva.

Nel suo libro sono presenti anche riferimenti all’attualità italiana: l’autore ricorda la famigerata affermazione del ministro in carica che si è espresso a favore dell’umiliazione degli studenti e delle studentesse come momento fondamentale del processo di apprendimento. Il tono, però, non è quello della polemica, bensì del dialogo, per questo non si sofferma troppo criticando il politico, ma insiste sulla necessità non dell’umiliazione, bensì dell’umiltà.

LA SECONDA PARTE del testo è dedicata al racconto di esperienze educative improntate al modello della persona e del dialogo, in primo luogo quella di Don Milani, di cui cita un passo di estrema attualità: «se voi però avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi, privilegiati e oppressori. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri».

Poi, Vittoria descrive come è nata la casa dello Scugnizzo, a Napoli, dove lui stesso ha lavorato come educatore e, infine, racconta la sua esperienza in Brasile dove a fargli da maestra è stata soprattutto Dona Maria, la sua vicina di casa nella città di Recife, una donna che non aveva frequentato l’università, non aveva master o certificati di proficiency ma di lei «ogni parola era preziosa».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento