Protagonismo dell’Isis e scelta del nemico

Teatro di guerra Dove andava, dalla foresta di Bryansk dove è stata intercettata, la Renault con cui il presunto commando jihadista, con le mani ancora insanguinate, ha lasciato la scena della carneficina? Secondo […]

Teatro di guerra Dove andava, dalla foresta di Bryansk dove è stata intercettata, la Renault con cui il presunto commando jihadista, con le mani ancora insanguinate, ha lasciato la scena della carneficina? Secondo […]

Dove andava, dalla foresta di Bryansk dove è stata intercettata, la Renault con cui il presunto commando jihadista, con le mani ancora insanguinate, ha lasciato la scena della carneficina? Secondo Mosca, da Bryansk si va in Ucraina, dove erano attesi. Non è chiaro come, considerato che si tratta di un confine di guerra fortemente militarizzato. Secondo gli ucraini, siamo invece in prossimità della Bielorussia, allineata a Mosca: un confine assai più tranquillo per un’auto «con targa bielorussa».

Il copione è consolidato: da subito i media russi e social media filo-regime hanno gettato dubbi sull’autenticità della rivendicazione dell’Isis. Questo nonostante il comunicato seguisse modalità che in situazioni analoghe non hanno destato sospetti: la nota è apparsa con tempestività su Amaq, il canale usato sistematicamente da ISIS core. Il quadro di plausibilità è rafforzato dall’impiego di modalità operative che ricalcano quelle messe degli inghimasi jihadisti in altri attacchi su vasta scala contro obiettivi civili. Contrariamente a una percezione diffusa, l’Isis ha più volte messo nel mirino la Russia, e non solo nelle repubbliche del nord Caucaso (Cecenia, Inguscetia e Dagestan), dove il jihadismo si è arroccato dopo la guerra che Vladimir Putin, per dotarsi di popolarità, scatenò conto l’autonomia cecena, insediando le milizie sanguinarie di Ramzan Kadirov, oggi presenti in Ucraina, mentre su fronte opposto filo-ucraino combattono anche, ma sparute, milizie dell’opposizione cecena. L’ISIS ha rivendicato otto attacchi fra il 2016 e il 2019 sul resto del territorio della Federazione, mentre miliziani di nazionalità russa sono apparsi più volte nelle cellule di soldati del Califfato in altri paesi. Nell’estate del 2022 l’Isis ha colpito l’ambasciata russa di Kabul. Alla deflagrazione della guerra russo-ucraina Daesh ha esultato per il carattere fratricida del conflitto, cristiani che si ammazzano fra loro. Anche in tempi recenti, con modalità più che discrete, l’antiterrorismo di Mosca è stato impegnato a sgominare cellule jihadiste. Allargando il campo, la Russia si è trovata e si trova ad affrontare Daesh in diversi quadranti in cui i jihadisti stanno riorganizzandosi, mentre la Provincia di Khorasan dello Stato Islamico ha recentemente colpito il suo alleato iraniano, con una strage fin sulla tomba del generale Suleimani. Teheran ha puntato il dito contro Israele, salvo poi correggere parzialmente il tiro.

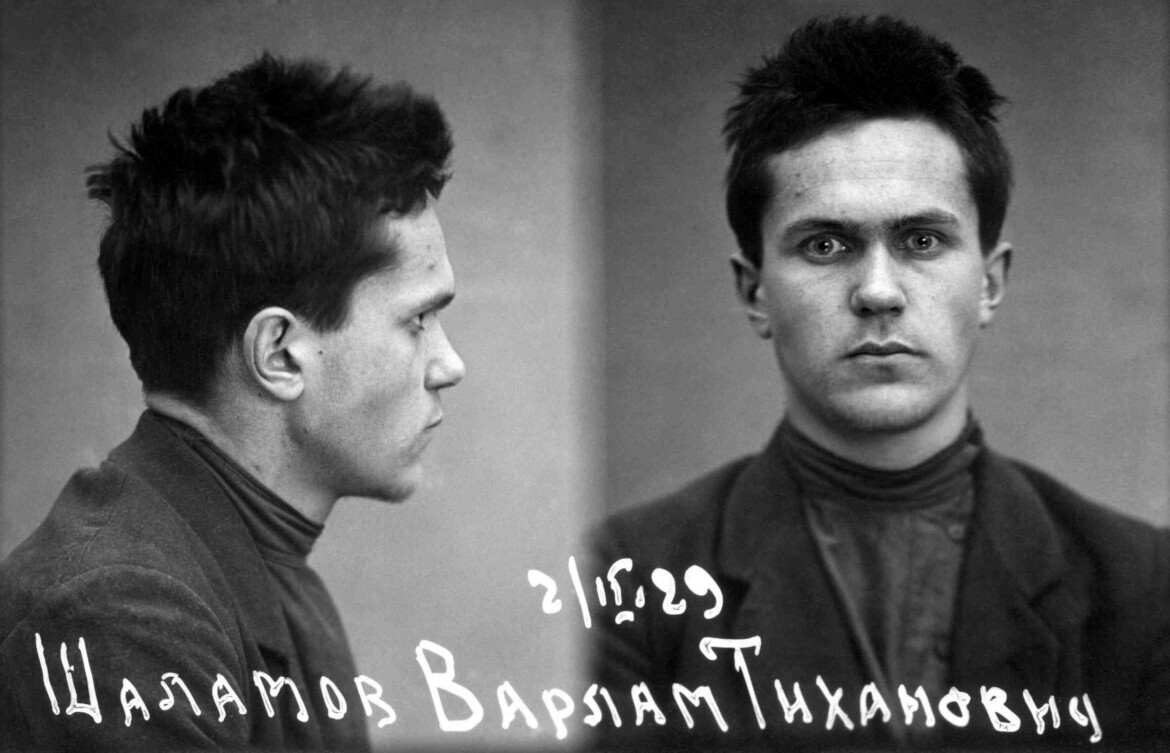

È in atto un tentativo di gestire politicamente il pesante bilancio dell’attacco del Crocus City Hall, e lo smacco subito dall’apparato di sicurezza del regime (intervenuto in evidente ritardo senza che nessuno possa denunciarlo) trasferendolo sul conto del nemico preferito: ‘i nazisti ucraini’. La destabilizzazione della verità è del resto un’attività su cui insistono le dottrine sovraniste della ‘democrazia gestita’, sin dalle prime formulazioni del grande burattinaio del primo Putin, poi profeta del Donbas separatista: quel Vladislav Sokurov che si distingueva fra gli oprichniki, il cerchio di cani da guardia dell’autocrate del Cremlino, ma che potremmo anche chiamare Aslambek Dudaev, secondo la verità alternativa di una sua nascita in Cecenia.

Fatto sta che la questione ‘estremisti jihadisti’ bolliva in pentola da un po’. Il 7 marzo scorso Washington aveva lanciato l’allarme pubblicamente, invitando i propri cittadini a non recarsi in luoghi affollati quali le sale da concerto della regione di Mosca. Una condivisione pubblica che suona come un modo per mettere le mani avanti rispetto a qualcosa che è stato captato dall’intelligence ma su cui non si ha controllo. Per parte sua, rivolgendosi martedì ai vertici dei servizi di intelligence (Fsb), Putin aveva replicato sdegnosamente, rigettando il ‘ricatto’ e il ‘tentativo di intimidire e destabilizzare’. Significativamente si era riferito a come ‘il regime neo-nazista di Kiev’ con sostegno e istruzioni occidentali, avrebbe adottato ‘metodi terroristici’, colpendo le infrastrutture, inclusi gli ‘spazi pubblici’.

Aspettiamoci dunque una nuova ondata di commenti sulla falsariga di ‘l’Isis è un’operazione della Cia’: una campagna ormai più che decennale, nata quando, mentre i combattenti curdi, appoggiati dalla coalizione a guida statunitense, combattevano Daesh in Siria, la Russia offriva le proprie bombe ad Assad, il quale colpiva i civili ma risparmiava le basi dell’Isis, il nemico perfetto nel cinico calcolo di distruzione dell’insorgenza anti-regime.

E’ un dato di fatto che lo Daesh stia rilanciando la propria iniziativa, dal Sahel alle Filippine, passando per l’attacco portato venerdì al cuore dell’Emirato afghano (più di cinquanta vittime a Kandahar, dove i talebani si assiepavano per ritirare il salario). Segnali più o meno diretti del crescente attivismo si registrano anche in Iraq e Siria, dove le forze curde, che hanno il controllo su larga parte dei prigionieri fedeli al Califfato, sono sempre più sotto il fuoco della Turchia.

Questo tentativo di recuperare centralità e protagonismo globale, ingaggiando combattimento anche con la galassia qaidista, è in fase di dispiegamento, cerca di reclutare cavalcando le contraddizioni apertesi nel mondo islamico con l’azione sconsiderata di Israele a Gaza, e ha implicazioni difficili da prevedere. Riconoscere l’apertura di un fronte jihadista, per una Russia aggrappata al mito della forza dell’autocrate, ha un costo notevole, soprattutto rispetto all’imperativo strategico di produrre il massimo sforzo per oliare la macchina da guerra all’offensiva in Ucraina. Consenso ed efficienza nei regimi autoritari sono spesso incognite. In un romanzo sull’amoralità del potere pubblicato sotto pseudonimo, il burattinaio Surkov descriveva la guerra non lineare del futuro, dove lo scopo non è vincere contro il nemico, ma gestire il processo bellico per destabilizzare la percezione pubblica, “confondendo le piste, oscurando la verità”.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento