Picasso, comunista

Dall'archivio storico A cinquant'anni dalla morte di Pablo Picasso riproponiamo il ricordo scritto da Rossana Rossanda e pubblicato sul manifesto del 10 aprile 1973

Picasso nel suo atelier di Parigi – Getty Images

Picasso nel suo atelier di Parigi – Getty ImagesDall'archivio storico A cinquant'anni dalla morte di Pablo Picasso riproponiamo il ricordo scritto da Rossana Rossanda e pubblicato sul manifesto del 10 aprile 1973

A cinquant’anni dalla morte di Pablo Picasso (morì l’8 aprile 1973 a Mougins, in Francia) riproponiamo il ricordo scritto da Rossana Rossanda e pubblicato sul manifesto del 10 aprile 1973

Ha ragione il partito comunista di protestare che radio, televisione e giornali abbiano passato sotto silenzio l’appartenenza politica di Pablo Picasso. I fatti sono lì, e parlano chiaro: Picasso ha aderito al Pcf nel 1944 e non lo avrebbe più lasciato fino alla morte.

Aveva dichiarato allora a Pol Gaillard: «Iscrivermi al partito comunista è il logico approdo di tutta la mia vita… Questi anni di oppressione terribile mi hanno provato che occorre battersi non solo con la propria arte, ma con tutti noi stessi… Sono sempre stato un esiliato, ora ho smesso di esserlo. Finché la Spagna non potrà accogliermi, il partito comunista francese mi spalanca le braccia. Vi ho ritrovato coloro che stimo di più, i più grandi scienziati, i più grandi poeti, i bei volti dei parigini in arme che ho incontrato nelle giornate d’agosto. Sono fratelli».

Questo impegno non lo avrebbe smentito più. Anche dopo la sola esplicita protesta — nel 1956, contro l’invasione ungherese — a un giornalista americano che cercava dì tirargli fuori qualcosa di più avrebbe risposto: «Mi stia a sentire, io non sono un uomo politico. Tecnicamente, di politica non me ne intendo. Ma il comunismo difende il mio stesso ideale, e io credo che lavori per realizzarlo».

Una grande fedeltà, dunque. E tuttavia una fedeltà paradossalmente salvata da una grande presa di distanza; così grande, che il silenzio della stampa non è forse, tutto, malizioso.

Picasso entrava nel Pcf con la grande ondata al momento della liberazione di Parigi, dove aveva continuato a lavorare sotto l’occupazione, già troppo celebre perché i nazisti osassero toccarlo. Assieme a lui entravano — come sottolineava orgogliosamente l’Humanité – Federic Joliot Curie, Paul Langevin, altri.

«II nostro partito, scriveva Garaudy, ambisce a diventare l’animatore della resistenza intellettuale e morale della Francia».

Era il coronamento, del resto, d’un già lungo sodalizio con gli intellettuali comunisti, assieme ai quali aveva fondato nel marzo del 1934 il Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes, il primo schieramento frontista. Vi aveva portato un nome già prestigioso: dopo che Vollard, nel 1906, gli aveva comperati i primi quadri, era iniziato un prodigioso periodo di creatività e scambio intellettuale a cavallo della guerra.

Alla fine degli anni ’20, Picasso era fra i grandi, e il nuovo impegno militante degli intellettuali non poteva non coinvolgerlo. Tanto più che col precipitare della guerra di Spagna era direttamente investito e travolto. E in quella occasione, darà come artista il massimo: la guerra antifascista e la sua Guernica sono diventati, per la nostra generazione, una identità.

E’ l’incontro più vero fra politica e cultura; davvero l’una, in quel momento, illumina l’altra. In Guernica Picasso esprimerà non solo la atrocità d’un bombardamento, ma tutto l’orrore del nostro secolo: questa identità non la ritroverà più, neppure quando parrà ancora più politicamente impegnato nei grandi affreschi sul massacro in Corea, la pace e la guerra.

E’ perché il rapporto fra il suo essere pittore ed essere antifascista è integro, completo. Dopo la Liberazione, il rapporto fra essere pittore ed essere militante fila via meno liscio. Via via anche in Francia s’affaccia il «realismo socialista», l’affare Picasso si complica.

Finiti i bei giorni in cui Garaudy poteva cavarsela dicendo: «II primo dovere d’un ingegnere comunista è di essere un buon tecnico, il primo dovere di un artista comunista è di essere un grande artista», (quello che, scherzosamente, uno storico inglese avrebbe chiamato «il secondo principio di utilità» nel rapporto fra intellettuali e partiti comunisti, il primo consistendo nell’ossequio allo sviluppo della linea).

Occorre dipingere per le masse e farsi capire da loro: Picasso può permettersi di non impicciarsi troppo nella fastidiosa querela. Quando Fadeiev gli chiederà perché si serve di forme che il popolo non capisce, ribatterà: «Ma lei è nato sapendo leggere?». «No, me lo hanno insegnato a scuola». «Ebbene fin che non insegneranno a leggere la pittura a scuola, il popolo non capirà». E assieme a Fernand Léger propugnerà la tesi, cara al Pcf, della promozione culturale delle masse attraverso l’educazione.

E’ un punto d’incontro fragile, ma lo mette al riparo da peggiori tempeste.

Man mano che il «realismo socialista» prospera, si fa più fragile la barriera che l’accorto Aragon aveva cercato di creare attorno alla cultura con Les Lettres Françaises: il Pcf costruisce un suo pittore, il disgraziato Fougeron, e chi osa attaccarlo è cacciato fuori. Non scherziamo, affermerà Lau rent Casanova, più tardi noto come liberale, «chi attacca Fougeron, attacca il partito».

Dall’Urss tuonerà contro Picasso l’incredibile Gerassimov (è l’epoca in cui Zdanov definisce Sartre «iena dattilografa»). Ma ad andarci di mezzo sarà solo Aragon, quando Lettres Françaises pubblica, in morte di Stalin, un ritratto di Picasso: uno Stalin giovanissimo, una forza naturale gaia e contadina, un baldo ragazzetto che poco ha a che fare col grande maresciallo. Picasso ha veduto in Stalin la sua speranza, i burocrati giustamente non vi si riconoscono, la segreteria del Pcf obbliga Aragon a pubblicare un feroce comunicato dì censura e piogge di lettere che esprimono «orrore e disgusto».

Solo un mese dopo Thorez, allora malato a Mosca, s’accorge che ci stanno andando troppo forte, a rischio di perdere la gloria nazionale. E l’ufficio politico fa marcia indietro.

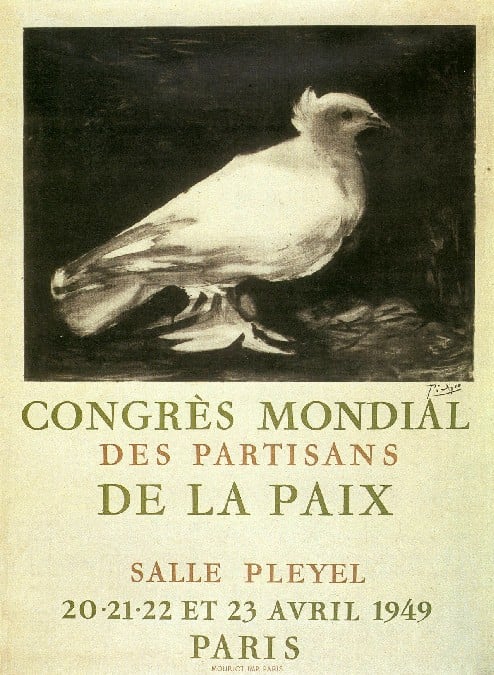

Il fatto è che Picasso è troppo grande e troppo utile. Durante la guerra fredda ha percorso fedelmente i Congressi per la pace: «Sono per la pace contro la guerra, per la vita contro la morte». Nel 1949 regalerà al movimento comunista il suo nuovo simbolo, l’anti-Guernica, la colomba bianca della pace, soffice, dolcissima, leggermente mangereccia, che ritroveremo su piatti e foulard, manifesti e centrini da tavola.

Dietro le sue candide piume c’è tutto quel che il movimento comunista della guerra fredda è stato: una disperata resistenza, se non contro la guerra calda, contro la propria distruzione in Europa e in Asia. E la repressione nelle democrazie popolari: quella colomba, anche Slanski e Rajk l’avevano davanti agli occhi.

Picasso, forse, non saprà. Da tempo è chiuso nel sud della Francia; un tacito patto di non ingerenza intercorre fra lui e il partito. Quando, nel novembre 1956, sarà il primo firmatario d’una lettera che chiede un congresso straordinario per rimediare «al profondo disagio causato dall’infinita povertà di informazioni che l’Humanité dà sull’Ungheria», «al velo di silenzio, alle sconcertanti ambiguità, alle offese all’onestà rivoluzionaria», altri firmatari se la vedranno brutta. Non lui, che non aveva l’abitudine né di andare né di farsi chiamare a rendiconti politici. Lui sarà lasciato in pace.

Così, paradossalmente, la condizione per restare «fra le braccia della grande famiglia» è non vedersi più troppo davvicino.

Curioso comunista, dunque. Ma — avrebbe obbiettato — era colpa sua se la storicità dei partiti comunisti era altra cosa dal suo ideale, da quel comunismo principio di vita che egli insegue con le sue mani prodigiose in tutte le forme felici, dolorose, sconvolte del nostro mondo?

Questo rapporto con l’utopia comunista, Picasso lo trova da sé, nel suo essere, come nessun altro artista forse mai è stato, un ricostruttore, distruttore, stravolgitore della natura e delle cose, che fra le sue mani spremono vita e morte.

Tutti questi nostri terribili anni gli sono passati fra le mani, e sono diventati materia, e con loro la povertà, la guerra, Henri Martin come Duclos o i visi dei Rosemberg.

Che c’è di comune con altri, e pur grandi pittori, che ci hanno tradotto il mondo secondo un loro spesso affascinante registro?

In Picasso, sono le cose e gli eventi che rompono forme e registri, uomini e natura e storia, rombando di gioia, ironìa, dolore. Visitando ora è qualche anno, la sua grande mostra a Parigi — non un’esposizione, ma una vita, un mondo — «si parve che niente fosse più vicino al bisogno che avrebbe espresso il 1968, niente di più simile all’onnilateralità della produzione «comunista» intravvista da Marx.

E tuttavia, a prezzo di quale contraddizione. Comunista perché solo, perché diverso, perché infinitamente ricco. Il grido che si levava dal maggio, la richiesta di «negarsi» nella milizia, poteva forse concernerlo? E che significava quel suo prodigioso mondo di forme per la nostra lotta immediata? Tutto, perché c’eravamo tutti, con la nostra storia; niente, perché niente può oggi colmare la distanza fra le masse e questa cultura, dopo la spaccatura avvenuta il secolo scorso fra il «vedere» del proletariato e l’espressione figurativa, ennesima parcellizzazione e divisione indotte dalla civiltà del capitale.

Né basterà una rivoluzione a colmare questo abisso.

Picasso è morto solo, dipingendo, esiliato, miliardario, comunista. Quando nell’età del comunismo, qualcuno farà la storia del nostro secolo, in lui vedrà la testimonianza forse più straordinaria, certo la più potente, d’un mondo, il nostro, che ha smarrito ogni principio di unità.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento