Non è il commissario la via maestra per mettere al sicuro il territorio

Riforme L’autonomia locale e la partecipazione dei cittadini rappresentano l’unico antidoto al buco nero della gestione commissariale (per sua natura centralista)

L'alluvione a Lugo in Romagna – foto Ansa

L'alluvione a Lugo in Romagna – foto AnsaRiforme L’autonomia locale e la partecipazione dei cittadini rappresentano l’unico antidoto al buco nero della gestione commissariale (per sua natura centralista)

Il maltempo, su una delle zone più ricche e laboriose del paese, non avrebbe avuto effetti così catastrofici se non fosse stato agevolato dal “malterritorio”. Un territorio maltrattato, considerato non un bene comune, ma una risorsa a basso prezzo, mera base d’appoggio dell’attività economica e sociale, spazio da occupare con case, villette, capannoni, manufatti, reti e raccordi stradali e autostradali. Invece di badare alla qualità dello sviluppo, a un certo punto, con l’allargamento dei mercati, ha preso piede l’assillo della quantità: l’aumento della produzione, lo sfruttamento del suolo, il consumo oltre ogni limite di cemento e asfalto. Il «pianificar facendo», una forma di laissez-faire applicato all’urbanistica e alla gestione del suolo, ha soppiantato la vecchia pianificazione territoriale con i risultati che sono sotto i nostri occhi.

Nonostante lo spettacolo di città e campagne sommerse dalle acque, manca la consapevolezza della crisi climatica. Quando il presidente dell’Emilia-Romagna, in ogni sua apparizione televisiva, insiste sul carattere eccezionale dell’alluvione, sminuisce di fatto l’impatto del riscaldamento globale e sottovaluta la possibilità (la certezza, direi) che eventi estremi siano destinati a ripetersi con sempre maggiore capacità distruttiva.

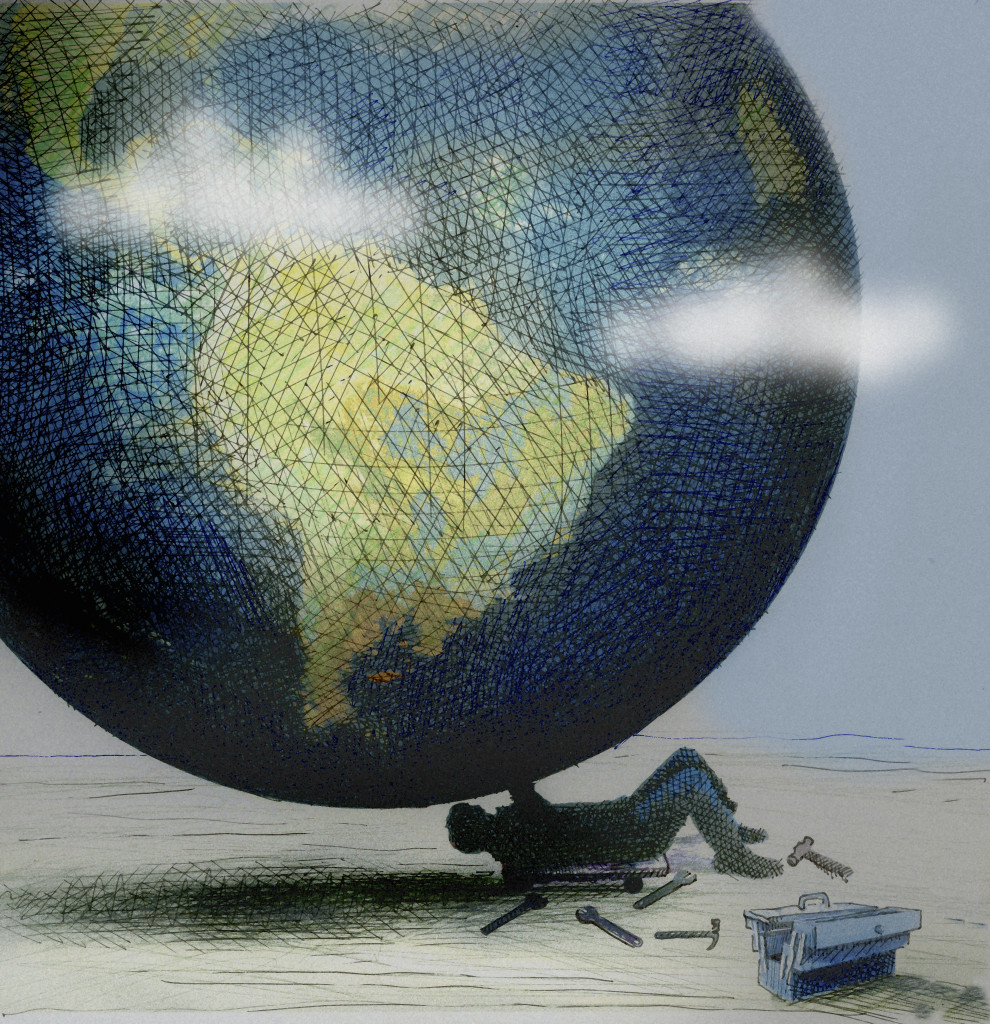

Non ci saranno argini abbastanza alti in grado di proteggerci se non interveniamo con urgenza sulle crepe profonde aperte nel rapporto uomo-natura-ambiente. Ma tant’è, i presidenti Meloni e Bonaccini, promettono all’unisono la «ricostruzione», garantiscono che tutti saranno risarciti, che lo Stato troverà i soldi necessari e tutto tornerà come prima.

Toni e argomenti rassicuranti, accompagnati da un coro mediatico plaudente verso le popolazioni romagnole che «non si piangono addosso e si rimboccano le maniche». Una retorica martellante, propaganda utile a trasmettere un messaggio subdolo: ricominciare da dove la vita economica e sociale è stata interrotta, fare presto, ritornare alla normalità. Come se non fosse «proprio quella normalità a non andare bene», come da tempo ci ammonisce Mariana Mazzucato (Lo Stato innovatore, Laterza, 2020).

L’aspetto paradossale è che l’idem sentire, unitario e solidale, che questa immane disgrazia ha suscitato, venga strumentalizzato politicamente per affievolire la discussione sulle cause del disastro, frenare la protesta, spegnere le domande sugli errori compiuti. Sono in molti, a sinistra, ad auspicare che in Romagna, terra di forti tradizioni socialiste e repubblicane, si apra un confronto, aspro e serrato sul modo in cui governo e regione si preparano ad affrontare la ricostruzione. Non è scontato e automatico che ciò avvenga.

Negli ultimi decenni la mentalità liberista è penetrata in profondità nel ceto politico e in larghi pezzi di società, e, poi, occorre tener conto che le persone, ancora alle prese con gli enormi disagi dell’emergenza, tendono oggettivamente ad aggrapparsi ad un’ancora di salvataggio, qualunque essa sia. Nelle difficoltà quotidiane e nelle preoccupazioni per il futuro prevale la chiusura nel proprio «particulare», sale l’insofferenza verso tutto ciò che intralcia o rallenta la ripresa delle attività. Lo spirito competitivo subentra alla solidarietà, i problemi collettivi si convertono in drammi individuali.

E’ fuori discussione aiutare chi ha subito danni o ha perso tutto, ma è lecito pensare che una «ricostruzione» come ripristino dello statu quo ante, sarebbe una iattura. Significherebbe legittimare che si può costruire sulle sponde dei fiumi, deviare corsi d’acqua o pretendere di modificare a proprio piacimento luoghi che hanno trovato il loro assetto in secoli di storia.

Passano in secondo piano la cura e il rispetto del territorio, la manutenzione di fiumi e torrenti, la realizzazione di opere idraulico-forestali, di dighe, invasi, ecc. La nomina di un commissario, in questo senso, contraddice con la necessità di affermare una nuova consapevolezza e una nuova cultura di governo. Risponde all’imperativo categorico di fare presto, non di fare bene, sottrae potere ai comuni, esclude il coinvolgimento dell’intelligenza collettiva presente in loco, è coerente con una politica di continuità, non di cambiamento.

L’autonomia locale e la partecipazione dei cittadini rappresentano l’unico antidoto al buco nero della gestione commissariale (per sua natura centralista). C’è una bella differenza tra la gestione di un commissario e quella di istituzioni democratiche.

Una cosa è un “piano” elaborato, discusso, condiviso con le comunità locali, gestito dalle amministrazioni comunali, altra cosa sono interventi all’insegna della discrezionalità e della deregulation. L’alternativa alla ricostruzione di un modello che ha mostrato tutta la sua vulnerabilità, non può che essere il diritto all’autogoverno, la lotta ai falsi miti della velocità e della quantità, la ripresa del conflitto sociale.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento