Nelle metamorfosi del pensiero

TEMPI PRESENTI Miguel Benasayag e Ariel Pennisi su ChatGpt nel libro per Jaca Book. Usare delle informazioni in modo combinatorio non è pensare, anche se potrebbe averne le apparenze. Nel caso del digitale, ciò che verrà è una proiezione prospettica del passato, esiste solo in quanto calcolabile: è una capacità prescrittiva, colonizzatrice del destino collettivo

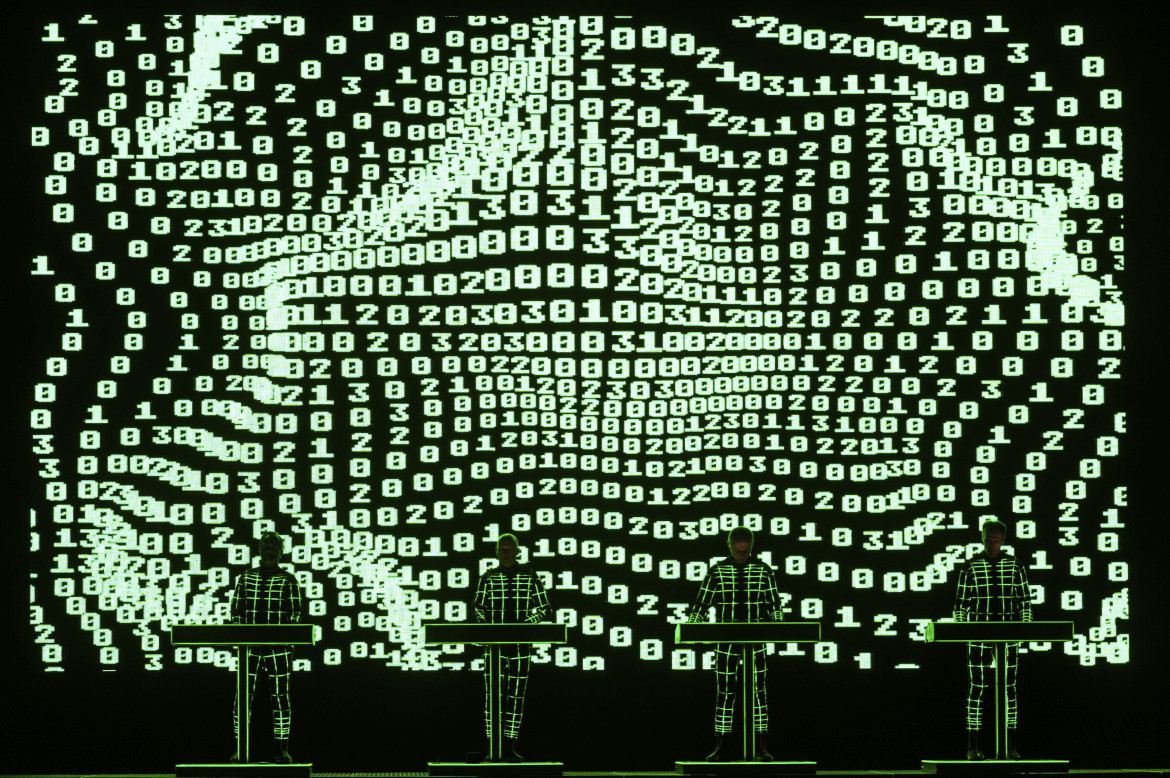

Illustrazione / Getty Images

Illustrazione / Getty ImagesTEMPI PRESENTI Miguel Benasayag e Ariel Pennisi su ChatGpt nel libro per Jaca Book. Usare delle informazioni in modo combinatorio non è pensare, anche se potrebbe averne le apparenze. Nel caso del digitale, ciò che verrà è una proiezione prospettica del passato, esiste solo in quanto calcolabile: è una capacità prescrittiva, colonizzatrice del destino collettivo

La differenza tra comprendere e acquisire informazioni è un nodo cruciale del dibattito sull’intelligenza artificiale specialmente rispetto a quella generativa, in grado di produrre contenuti – ormai in forma multimodale – in relazione alle richieste sollecitate da un prompt anche in forma multimediale.

Comprendere qualcosa significa esserne trasformati, è l’attivarsi di una relazione trasformativa dialogica, proprio come accade tra Miguel Benasayag e Ariel Pennisi in ChatGpt non pensa (e il cervello neppure) (Jaca Book, pp. 156, euro 15, traduzione di Cristinao Screm). Un libro intenso, ricco di riflessioni e di teorie, a partire dal formato corale e molteplice che rappresenta una prima risposta pratica alla domanda su che ne sia della soggettività pensante. Si pensa insieme, cervello e corpo, soggetti e contesti, reti di relazioni. Per questo usare delle informazioni in modo combinatorio, non è pensare, anche se potrebbe averne le apparenze.

AVERE AL CENTRO non soggetti, ma un reticolo di relazioni dinamiche e in movimento sembra offrire un certo vantaggio nell’immaginare un’interazione con questi sistemi di produzione di contenuti. La proposta degli autori è ibridare la nostra relazione con la macchina, in forme che non siano colonizzanti, e che facciano sopravvivere la singolarità organica e le sue metamorfosi. È una difficile impresa.

Colonizzare soggettività da parte di istanze informatiche e informative che hanno la tendenza a prescrivere il mondo come un sistema che si presta a essere descritto in modo univoco e omogeneo è proprio dei sistemi digitali, la cui unica dimensione è quantitativa.

TUTTI I FENOMENI possono essere rappresentati in modo discreto e standardizzato, ma la scienza è agibile proprio perché è piena di errori che modificando il proprio sguardo possono essere scoperti. Se la rappresentazione diventasse così liscia e inaccessibile da essere immodificabile, questo renderebbe la loro scoperta, impresa impossibile.

Il dialogo tra gli autori illumina le differenze tra organico e digitale. L’esordio di questo dibattito si può rintracciare nella cibernetica – una disciplina nata alle fine della Seconda Guerra Mondiale – che suggeriva la possibilità di abbattere la distinzione tra organico e inorganico. Tuttavia, questa soglia si può attraversare in tutte e due le direzioni. La prima, la preferita dai primi sostenitori del periodo post-bellico, è quella secondo la quale anche l’inorganico potrebbe essere orientato a uno scopo generale e perciò imprevedibile nei suoi singoli passaggi, proprio come l’incandescente materia organica.

L’ALTRA POSSIBILE interpretazione suggerisce che si tratti invece in entrambi i casi di meccanismi, basati su regole di comportamento prefissate, reattività al feedback di messaggi che prevedono risposte automatica, che nell’organico sono temporaneamente ignote, ma non per questo inesistenti.

Esiste, al contrario, una specificità dell’organico che ha a che fare con l’essere situato, relazionale, strutturalmente interconnesso, e dinamicamente attivato dall’interazione con gli altri organismi e con l’ambiente, una singolarità in movimento e inesauribile, nella quale si può pensare l’universale solo come intersezione comune delle singolarità e dei loro problemi collettivi. Gli autori si collocano filosoficamente nella linea che congiunge Spinoza, Deleuze e Simondon.

IN QUESTO SENSO un punto strategico per pensare alla differenza tra organico e digitale è l’immaginazione. Per gli organismi il futuro è possibile solo attraverso la molteplicità e la variazione. Solo così possiamo avere l’evoluzione e insieme la permanenza delle specie. Le differenze anche locali sono vitali per la capacità di cambiare il proprio atteggiamento nel tempo, sia di coevolvere collettivamente come parte di ecosistemi complessi. Il futuro, quindi, esiste solo perché è incerto, instabile imprevedibile e costringe a un costante sforzo di adattamento e trasformazione collettiva, una specie di danza complessa i cui passi si devono inventare al momento, eppure restare armonici. L’equilibrio degli organismi è dipendente dalla capacità di relazionarsi con l’esterno, se non altro per il respiro: sporgersi ritmicamente all’esterno.

Nel caso del digitale il futuro è una proiezione prospettica del passato, esiste solo in quanto è prevedibile e calcolabile. L’addestramento consente di esercitare la capacità di indovinare le tendenze, ma più che una vera e propria previsione ci troviamo di fronte a una profonda capacità prescrittiva, avida di informazioni e colonizzatrice del destino collettivo.

LA SCOMMESSA DEGLI AUTORI è pensare a un ibrido relazionale con questi strumenti generativi che non sia basato su una subalternità rispetto alla macchina, né su una logica servile a cui il sistema debba rispondere, ma che possa costruire nuovi legami e nuove sinergie creative dell’immaginario.

Il desiderio di forme nuove di ibridazione tra organico e inorganico che non si presentino come morsa di disciplinamento della vita non può che accomunarci, bisogna vedere se i sistemi generativi, governati dalle multinazionali, nutriti dai dati della rete, carichi di odio e di stereotipi, avidi di risorse energetiche, idriche, minerali e cognitive possano svolgere questo ruolo.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento