Liliana Colanzi, di là dal fantastico, le radici arcaiche di uno spirito pop

Scrittrici boliviane I sei racconti riuniti in «Al buio brillate» confermano la felice predilezione di Liliana Colanzi per la forma breve, dove una scrittura scarna e precisa intreccia immagini oniriche: da gran vía

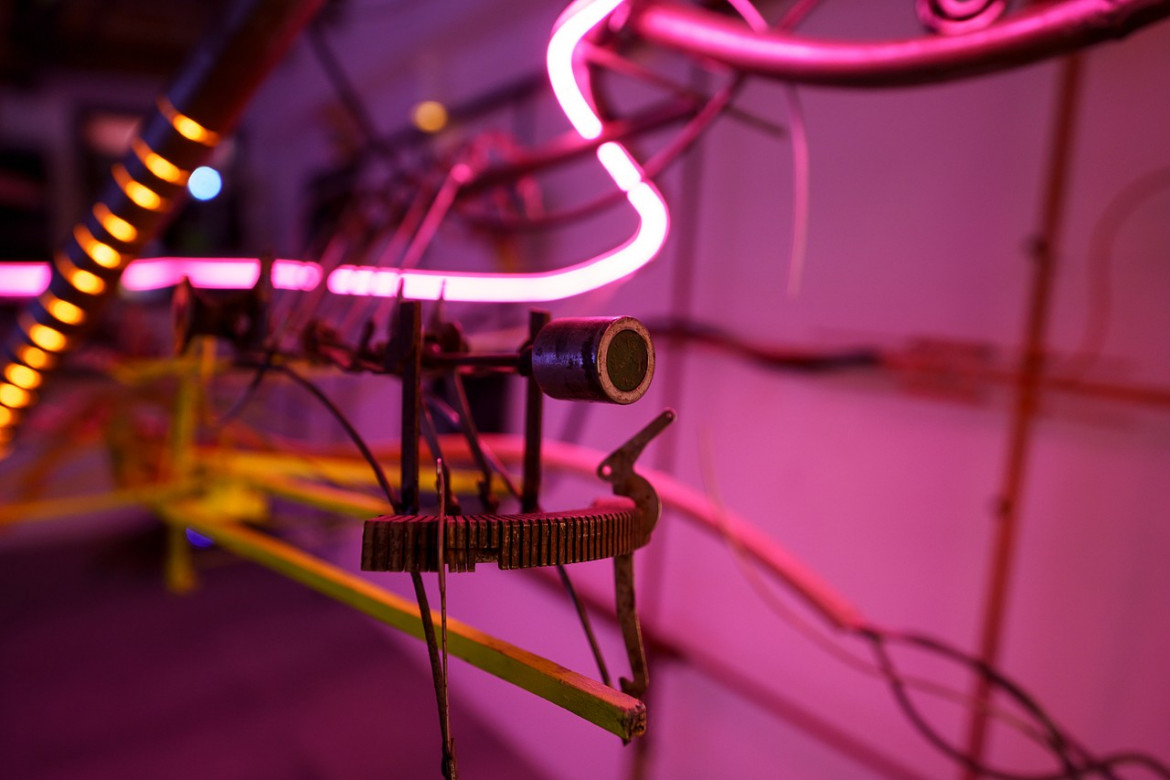

Collettivo Warmichacha, «Wara Wara Jawira/ Fiume di stelle», per il Padiglione Bolivia della Biennale Arte, Venezia, 2022

Collettivo Warmichacha, «Wara Wara Jawira/ Fiume di stelle», per il Padiglione Bolivia della Biennale Arte, Venezia, 2022Scrittrici boliviane I sei racconti riuniti in «Al buio brillate» confermano la felice predilezione di Liliana Colanzi per la forma breve, dove una scrittura scarna e precisa intreccia immagini oniriche: da gran vía

Un bagliore blu, lieve e inspiegabile, appare improvviso nell’oscurità di un deposito di rottami ai margini di Goiânia, nel nord est del Brasile: a emanarlo è una capsula metallica raccolta da due ragazzi tra le mura in rovina di un ospedale abbandonato, e nessuno, nemmeno l’uomo che ora cerca ostinatamente di aprirla, sa che in poche settimane la fiabesca luminosità dei granuli di cesio, estratti a forza dal loro involucro, ucciderà quattro persone, ne contaminerà alcune centinaia e provocherà la distruzione di case, mobili e oggetti, poi accumulati in una sorta di cimitero radioattivo.

È da quella luce, manipolata senza precauzioni da adulti e bambini ignari del suo potere, che nasce il titolo del nuovo libro di Liliana Colanzi: Al buio brillate (traduzione di Olga Alessandra Barbato, pp.105, € 13,50) in uscita presso il piccolo e valoroso editore gran vía, specializzato in letterature di lingua spagnola.

Al remoto incidente di Goiânia, realmente avvenuto nel 1988 e ormai cancellato dalla memoria della città, cresciuta a dismisura tra grattacieli, parchi e favelas, Colanzi ha dedicato uno dei sei racconti inclusi in questa raccolta, che conferma i temi e i tratti stilistici già evidenti in Il nostro mondo morto (gran vía, 2017), altro tassello di un’opera relativamente esigua che si è guadagnata un posto di spicco nella letteratura latinoamericana contemporanea.

Nei quattordici anni trascorsi dal suo esordio con la novella «Vacaciones permanentes», la scrittrice boliviana (nata a Santa Cruz de la Sierra nel 1981, insegna oggi alla Cornell University), si è attenuta con fermezza a una pratica della scrittura che prevede un linguaggio essenziale e preciso, sommato alla vocazione per la brevità e a un’onirica giustapposizione di immagini. I racconti di «Al buio brillate» confermano e rafforzano i tratti della poetica di Colanzi, che si potrebbe accostare a un bizzarro stile architettonico tipico di alcune città della Bolivia e chiamato cholet (neologismo derivato dalla fusione di chalet e cholo, un tempo dispregiativo per «indio», oggi usato con orgoglio), «in cui c’è posto per tutto – afferma l’autrice – e che si permette di incorporare le influenze più varie».

Nelle storie di Liliana Colanzi confluiscono questioni e problemi ancorati alla realtà, filtrati attraverso un registro fantastico che, proiettandosi verso la distopia, si nutre di leggende, miti ancestrali e tradizioni delle più antiche culture latinoamericane, ma anche di subculture pop e sfrenate innovazioni tecnologiche. A questa ibridazione Colanzi ne aggiunge altre due: quella linguistica, innestando nello spagnolo termini presi dalle lingue aymara e quechua, e quella tra generi letterari che vanno dal realismo orrorifico di «Al buio brillate», al gotico di «Gli occhi più verdi» (storia di una bambina che stringe un patto col diavolo per apparire meno india) alla fantascienza, di cui l’autrice maneggia alla perfezione gli stilemi, spesso rinnovandoli o stravolgendoli.

Di questo meticciato formale e tematico Colanzi si serve per esprimere le proprie opinioni politiche e per trasmetterci un’allarmata visione del futuro, senza scivolare nella narrazione a tesi e ricorrendo piuttosto a metafore, simboli, allegorie, e, talvolta, a uno spirito ironico e giocoso, come nell’invenzione della band Carne Radiactiva, che in «Al buio brillate» sceglie di esibirsi solo in spazi contaminati («Se ci fa paura il cancro? Amico, prima del cancro ci fa fuori la polizia»).

Al centro dei racconti, la sessualità femminile e la paura dell’altro, la sopravvivenza delle dinamiche coloniali, la storia e lo sfruttamento dei popoli originari, le disuguaglianze e i conflitti di classe, lo sfruttamento selvaggio del territorio, la distruzione dell’ambiente e i rischi di una tecnologia al servizio del profitto: come in «Atomito», in cui una città boliviana simile a El Alto e cresciuta intorno a una centrale nucleare è invasa da orde di adolescenti emarginati, che occupano le strade con una danza inarrestabile. La loro rivolta al ritmo del k-pop, tuttavia, ha un’insospettata radice arcaica: anche se l’autrice non lo dichiara apertamente e si limita a un’allusiva messa in scena, dietro l’onnipresente mascotte del «superamico» Atomito, proposta con insistenza da spot televisivi, cartoni animati e pupazzi, potrebbe nascondersi uno degli spiriti preispanici evocati dal Taqi Onqoy, movimento andino i cui membri danzavano con lo stesso furore dei ragazzi di El Alto e che nel sedicesimo secolo fu duramente represso dagli spagnoli.

Passato, presente e futuro vengono abilmente mescolati da Colanzi – per esempio in «La grotta», che apre il volume con una struttura a mosaico: nove brevi «tessere» ambientate in un medesimo luogo, una caverna messicana dove transitano in ordine non cronologico personaggi diversi e non sempre umani (troglobi e pipistrelli mutanti, dinosauri e larve, funghi fluorescenti e uccelli dal becco marmorizzato si affiancano a neonati fulmineamente sgozzati dalla madre, turisti alieni, cacciatrici preistoriche e preti col raffreddore), tra audaci salti temporali e un costante interesse per tutto ciò che esiste intorno e dentro l’uomo, dalle stalattiti che montano con lentezza millenaria agli invisibili microrganismi che abitano il corpo.

L’uso costante dell’ellisse, i finali aperti o appena suggeriti che lasciano ampio spazio all’immaginazione, il frequente mutare dell’ambientazione (case mangiate dalla foresta, fiumi, montagne, periferie urbane) o il brusco passaggio dalla prima alla terza persona contribuiscono a disegnare una geografia narrativa che si inserisce nella potente tradizione latinoamericana dell’insolito e del bizzarro, fondata su piccoli spostamenti del senso o sull’introduzione di dettagli oscuri e spiazzanti. E se ogni racconto si presenta come una unità narrativa compiuta e a sé stante, vista nel suo insieme la raccolta rivela una sostanziale omogeneità, fondata sullo sguardo di una narratrice che tende ad annullare le divergenze tra reale e fantastico.

Sebbene esistano, nella letteratura dell’America latina (sempre più connotata al femminile, com’è ormai evidente), autrici cui Colanzi potrebbe essere accostata – l’argentina Samantha Schweblin, l’equadoriana Monica Ojeda o la boliviana Giovanna Rivero, distanti da lei e fra loro quanto a linguaggio e stile, ma che condividono alcuni temi inquietudini –. la sua scrittura sfugge tuttavia a legami generazionali o a influenze precise, e sembra aver intrapreso una ricerca autonoma, fatta di incroci inattesi e di un impegno non convenzionale: è una voce spesso sorprendente, quella di Liliana Colanzi e, soprattutto, quietamente sovversiva.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento