«La transizione è culturale»

Clima Intervista al professor Maurizio Cellura, ideatore e direttore dal 2022 del Centro di sostenibilità e transizione ecologica dell’Università di Palermo: «I fattori ambientali vanno affrontati insieme a quelli sociali, culturali ed economici»

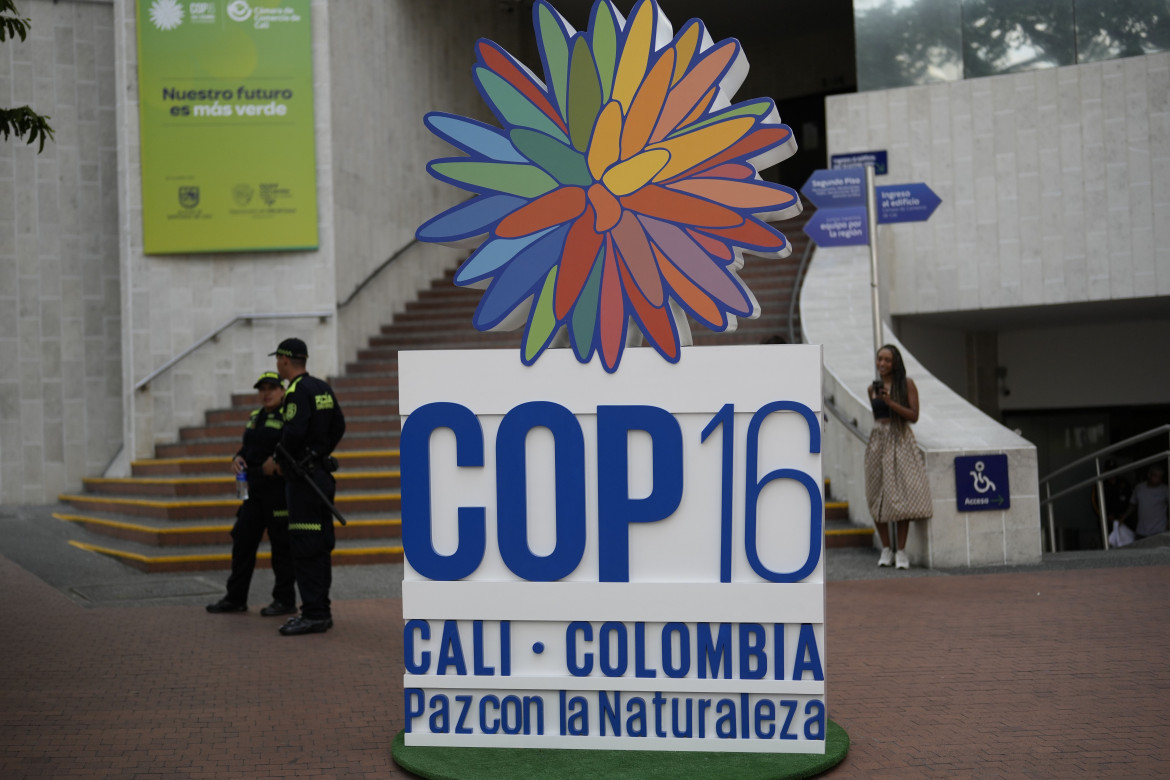

Manifestazione per la giustizia climatica

Manifestazione per la giustizia climaticaClima Intervista al professor Maurizio Cellura, ideatore e direttore dal 2022 del Centro di sostenibilità e transizione ecologica dell’Università di Palermo: «I fattori ambientali vanno affrontati insieme a quelli sociali, culturali ed economici»

Una convinzione diffusa è che la transizione ecologica consista in una transizione tecnologica, e che quindi per evitare il collasso ambientale basterà sostituire le tecnologie basate sulle fonti fossili con quelle che usano le fonti rinnovabili, promuovere l’efficienza energetica e rispettare gli ecosistemi. La transizione, dunque, sarebbe nelle mani di fisici, matematici, ingegneri, architetti, agronomi, ecologi, eccetera, di competenze, cioè, che riguardano il funzionamento dei sistemi tecnologici di cui si servono le società umane e che interferiscono con quelli naturali. La conseguenza di questa convinzione è che le università devono adeguarsi e attrezzarsi per fornire competenze relative alle scienze fisiche, alle scienze naturali e allo sviluppo di nuove tecnologie. Con questo il loro contributo allo sviluppo sostenibile si sarebbe esaurito. Le cose, però, non stanno affatto così, il compito dell’università è molto più ampio e complesso, e ce lo dimostra l’Università di Palermo con il suo “Centro di sostenibilità e transizione ecologica” (Cste), istituito nel 2022, che restituisce un ruolo di primo piano alle scienze umane.

Per saperne di più chiediamo al suo direttore e ideatore, il prof. Maurizio Cellura: a quali esigenze intende rispondere il Centro?

Il Centro di sostenibilità e transizione ecologica nasce da un presupposto: la transizione ecologica non è soltanto una transizione tecnologica, è molto di più. È un processo che implica una profonda revisione culturale, dei valori, prima di tutto. È un processo che impegna anche etica, diritto, filosofia, storia, psicologia, letteratura, arte e tutte le espressioni della cultura umana. Ciò perché, come evidenziato dai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu, i fattori ambientali sono strettamente legati a quelli sociali, culturali ed economici: non si possono affrontare separatamente, occorre una visione sistemica. Visione che attualmente la formazione universitaria non fornisce in modo esaustivo. Il nostro obiettivo è coniugare le specializzazioni, che sono comunque necessarie, con una visione più ampia, sistemica, senza la quale c’è il rischio, forse la certezza, di non rendersi conto dei danni imprevisti e non voluti che una innovazione può produrre a livello sociale e culturale.

Come si articola tutto ciò nel funzionamento del Cste?

Il Centro è costituito da un Consiglio Scientifico, composto da oltre venti ricercatori esperti nelle tematiche inerenti agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, che promuove approcci interdisciplinari e trasversali mettendo in relazione le emergenze ambientali con altri temi come le pari opportunità, l’accesso all’istruzione, le disuguaglianze, le implicazioni culturali ed economiche della transizione ecologica. Il Centro opera in stretta cooperazione con la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus), con la quale condivide esperienze di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.

Quali iniziative avete avviato, in concreto, per realizzare i vostri obiettivi?

Abbiamo attivato un Dottorato in transizione ecologica, che offre un percorso formativo, strutturato anche attraverso la ricerca sperimentale, volto a valorizzare la cultura della sostenibilità ambientale, economica e sociale in modo interdisciplinare e trasversale, formando soggetti capaci di affrontare le sfide globali del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità, della crescita demografica, dell’accesso adeguato al cibo, dell’istruzione e delle pari opportunità. Abbiamo pure attivato un Master in ”Sostenibilità e gestione della bioeconomia circolare”, e un altro sta per partire in “Cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile”, che ha come obiettivo il raggiungimento di una visione orizzontale e interdisciplinare degli impatti dei cambiamenti climatici volta alla identificazione delle strategie che si possono realizzare per fronteggiarli, mettendo questa competenza a servizio di aziende private ed istituzioni impegnate nello sviluppo di politiche ambientali, industriali o sociali. Particolarmente a cuore ci sta l’iniziativa “Lezione Zero”, promossa dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis) e avviata assieme agli Atenei aderenti alla Rus. Si tratta di un percorso formativo sui contenuti della sostenibilità e dell’Agenda 2030 in prospettiva di formazione continua. La metodologia seguita è quella del “Problem based learning”, apprendimento basato sui problemi, sviluppata con i colleghi del gruppo Mentore di Unipa. I materiali didattici ottenuti, frutto della straordinaria creatività dei nostri studenti, dimostrano che l’investimento culturale su di essi è imprescindibile. Infine, abbiamo attivato una Winter School dal titolo: “Transizione energetica e diritti fondamentali”, facendo dialogare corsi di dottorato nell’ambito del diritto con corsi relativi ai temi ambientali.

Ci sono progetti che vi vedono impegnati operativamente nel territorio?

Sì. Uno riguarda le conseguenze del cambiamento climatico nel bacino del Mediterraneo, nel quale i meteorologi prevedono saranno particolarmente gravi. Stiamo dedicando speciale attenzione al nesso “acqua-energia-cibo-ecosistemi”, poiché le difficoltà di approvvigionamento idrico, l’affidabilità delle forniture energetiche, la perdita di biodiversità, la deforestazione e l’inquinamento diffuso, costituiscono alcune tra le più significative sfide dell’area Mediterranea, ed in particolare nelle zone a clima arido o semiarido, tenendo anche conto del fatto che le sfide che questa regione dovrà affrontare dovranno essere accompagnate da robuste politiche di sostegno sociale per le popolazioni più vulnerabili. Per questo abbiamo attivato il corso “Water – Energy – Food – Ecosystems – Cities – Health (Wefech)” che include anche i temi della città e della salute, nel quadro della visione “one health”, una sola salute, secondo la quale ciò che è salutare per l’uomo lo è anche per l’ambiente e viceversa. Un altro progetto riguarda, sempre con riferimento al Mediterraneo, la riconversione “green” delle piccole e medie imprese (PMI), cruciale non solo nel trasformare le filiere produttive per ridurre l’impronta ecologica di prodotti e servizi, ma anche per incardinare un’economia più competitiva in un nuovo modello di sviluppo, nel quale il ripensamento critico dei modelli globali possa anche favorire il ritorno delle produzioni che sono state esternalizzate nei paesi in via di sviluppo. Infine, il Forum Regionale sulla Sostenibilità, volto – fra l’altro – a rafforzare il dialogo tra l’Università degli Studi di Palermo e le scuole secondarie superiori del territorio, creando una solida e strutturata rete di relazioni allo scopo di formare le coscienze dei futuri cittadini e di creare percorsi di crescita orientati alla transizione ecologica.

Infine, quali saranno le azioni future?

La scommessa culturale, condivisa fin dall’inizio dal Rettore Midiri, è fare dell’Università di Palermo un agente del cambiamento, un motore di esperienze disseminabili e un ambasciatore di nuove pratiche a sostegno della transizione ecologica. Tutto ciò nella consapevolezza che raggiungere forme di sostenibilità ambientali globali richiede un profondo cambiamento collettivo, del quale i più giovani sono fin da adesso una vera e propria chiave di volta. È ormai ampiamente dimostrato che lo sviluppo dei sentimenti pro-ambientali dipende in gran parte dalle esperienze giovanili, che innescano il rafforzamento del senso di responsabilità ambientale in età adulta. In tale senso cito una tra le tantissime azioni avviate e in cantiere: stiamo promuovendo la nascita di una struttura, affine per intenti, obiettivi e strutturazione al Cste, che possa svolgere il medesimo ruolo di catalizzatore di iniziative volte a promuovere la cultura della sostenibilità, inizialmente a scala regionale, coinvolgendo rappresentanti del corpo insegnanti delle istituzioni scolastiche siciliane.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento