La memoria negata di Tulsa

Novecento Lo storico Scott Ellsworth ricostruisce in «Morte nella terra promessa» (Mimesis) la strage del 1921. Avvenne in Oklahoma uno dei peggiori massacri razzisti della storia americana, rasi al suolo interi quartieri. Dopo che un nero fu accusato di aver aggredito una bianca, una folla assaltò e distrusse il quartiere di Greenwood, noto come «Black Wall Street». Centinaia le vittime. In un testo riemerso solo nel 2015, un testimone parla di «una città in stato d’assedio». «Il fumo saliva in cielo in masse nere e compatte. Fiamme rosseggianti volteggiavano nell’aria»

Il murale che ricorda il massacro di Tulsa realizzato nel centenario della tragedia nel campus dell’Università dell’Oklahoma a Langston – Foto The Black Wall Street Times

Il murale che ricorda il massacro di Tulsa realizzato nel centenario della tragedia nel campus dell’Università dell’Oklahoma a Langston – Foto The Black Wall Street TimesNovecento Lo storico Scott Ellsworth ricostruisce in «Morte nella terra promessa» (Mimesis) la strage del 1921. Avvenne in Oklahoma uno dei peggiori massacri razzisti della storia americana, rasi al suolo interi quartieri. Dopo che un nero fu accusato di aver aggredito una bianca, una folla assaltò e distrusse il quartiere di Greenwood, noto come «Black Wall Street». Centinaia le vittime. In un testo riemerso solo nel 2015, un testimone parla di «una città in stato d’assedio». «Il fumo saliva in cielo in masse nere e compatte. Fiamme rosseggianti volteggiavano nell’aria»

«Fiamme rosseggianti volteggiavano nell’aria. Il fumo saliva in cielo in masse nere e compatte e in mezzo a tutto ciò gli aeroplani continuavano a muoversi di qua e di là con l’agilità di uccelli. I marciapiedi erano letteralmente coperti da palline di trementina infuocate, sapevo benissimo da dove provenivano e sapevo benissimo perché ogni edificio che bruciava si era incendiato a partire dall’alto. Mi fermai e aspettavo un momento opportuno per fuggire. Dov’è il nostro splendido reparto di vigili del fuoco con le sue dozzine di stazioni? Mi sono chiesto: la città sta cospirando con la folla dei criminali?».

Eppure, quella terribile descrizione di prima mano dell’accaduto, subito acquisita dalla stessa istituzione storica della capitale federale gestita dallo Smithsonian, ha contribuito a fare di quest’uomo un testimone fondamentale di una delle pagine più drammatiche della pur orribile e cospicua storia del razzismo in America. Questo perché, anche al di là della precisione dei ricordi che Buck Franklin affidò alla carta – non è mai stato chiarito se effettivamente ebbe luogo anche una sorta di «bombardamento» dei quartieri neri della città -, ciò che viene descritto in quelle righe è lo scenario di una guerra, la messa in stato d’assedio di piazze e strade, l’attacco deliberato e dagli esiti potenzialmente fatali di un’intera comunità.

Una storia dimenticata, cancellata troppo in fretta dalle cronache, cui forse solo nel centenario degli eventi si è cominciato a guardare con una consapevolezza nuova, per molti versi ancora tutta da costruire.

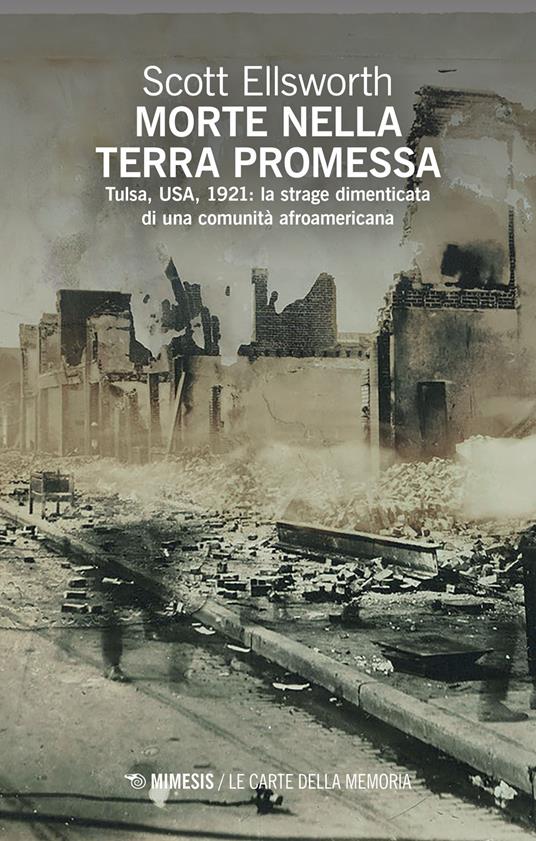

Preziosa, in questo senso, la scelta di Mimesis di proporre nella bella collana «Le carte della memoria» uno dei testi più importanti pubblicati sull’argomento negli Stati Uniti e che non si limita a ricostruire quanto accaduto allora, ma riflette in modo approfondito sul vuoto del ricordo che nel Paese si è in seguito registrato su quei fatti, tanto da parlare apertamente di «segregazione della memoria»: Morte nella terra promessa (pp. 168, euro 18, traduzione di Annalisa Sanson) dello storico Scott Ellsworth, che comprende anche un ampio apparato fotografico che rende subito percepibile l’entità della tragedia.

Il docente di Storia afroamericana, letteratura del Sud e rapporti interrazziali all’Università del Michigan passa prima di tutto in rassegna i fatti sulla base di un lavoro di ricerca durato anni e durante il quale si è avvalso di archivi, testimonianze, fondi informativi locali e federali.

IN QUESTO CLIMA, un giovane afroamericano, Dick Rowland, venne arrestato con l’accusa di aver aggredito una diciassettenne bianca, Sarah Page, addetta agli ascensori dell’edificio commerciale al cui ultimo piano si trovavano i soli bagni utilizzabili dai neri che lavoravano in quella zona del centro di Tulsa. Dopo l’arresto, una folla di centinaia di bianchi si radunò fuori dalla prigione probabilmente con l’intento di linciare l’uomo. In sua difesa, al contrario, accorsero anche dei neri. In entrambi i gruppi c’erano persone armate e, malgrado la presenza di un certo numero di agenti di polizia, dagli scambi verbali si arrivò rapidamente alla rissa e quindi all’esplosione di diversi colpi. Almeno una decina di persone furono colpite a morte e questo segnò l’inizio del massacro.

Per tutta la notte del 31 maggio gruppi di bianchi armati diedero l’assalto al quartiere afroamericano di Greenwood, anche noto come «Black Wall Street» perché ospitava un’intensa vita commerciale e economica e numerose famiglie nere appartenenti alla borghesia o ai ceti medio-alti. Le violenze sarebbero continuate per ore e sarebbero state interrotte solo dall’intervento in forze della Guardia nazionale dell’Oklahoma, che decretò la legge marziale, a mezzogiorno del 1° giugno.

Se sul bilancio dell’esplosione di violenza non esistono dati certi, le stime più attendibili parlano di qualche decina di vittime bianche e di almeno 250 nere. Incalcolabili i danni materiali visto che l’intera area commerciale della zona fu distrutta da incendi – gli assalitori, armi in pugno, impedirono spesso ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme -, e furono bruciate allo stesso modo anche chiese, scuole e l’unico ospedale della zona. La Croce Rossa calcolò che circa 10mila afroamericani erano rimasti senza casa.

PRIMA DI TRASFORMARSI in un’aperta volontà di morte, quell’odio aveva messo stabili radici in città. Eppure, come illustra il libro di Scott Ellsworth, questa terribile vicenda appare tutt’altro che un fatto isolato nelle vicende del Paese. «Il massacro di Tulsa – scrive lo storico – non è che uno dei capitoli della sofferta storia delle violenze razziali in America. È probabile che per vastità di distruzione e tasso di vittime rispetto alla popolazione non abbia eguali negli Stati Uniti in tutto il Novecento. Non si tratta però di un singolo evento anomalo che si staglia con brutalità su un passato armonioso e pacifico. Eventi simili a questo sono parte della storia di Boston, Providence, New York, Filadelfia, Washington, Atlanta, New Orleans, Detroit, Chicago, Los Angeles e di decine di altre città». Perciò, conclude Ellsworth, non è affatto azzardato dire che «la storia di Tulsa è la storia dell’America».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento