La Fontaine, dietro il velo delle forme, l’autore irrompe risentito

Classici francesi Più vicina quanto più mascherata nel remoto, la verità di La Fontaine investe le ipocrisie e le sopraffazioni della corte. E mostra le prime occorrenze del discorso indiretto libero: ritradotto il II volume delle «Favole», da Marsilio

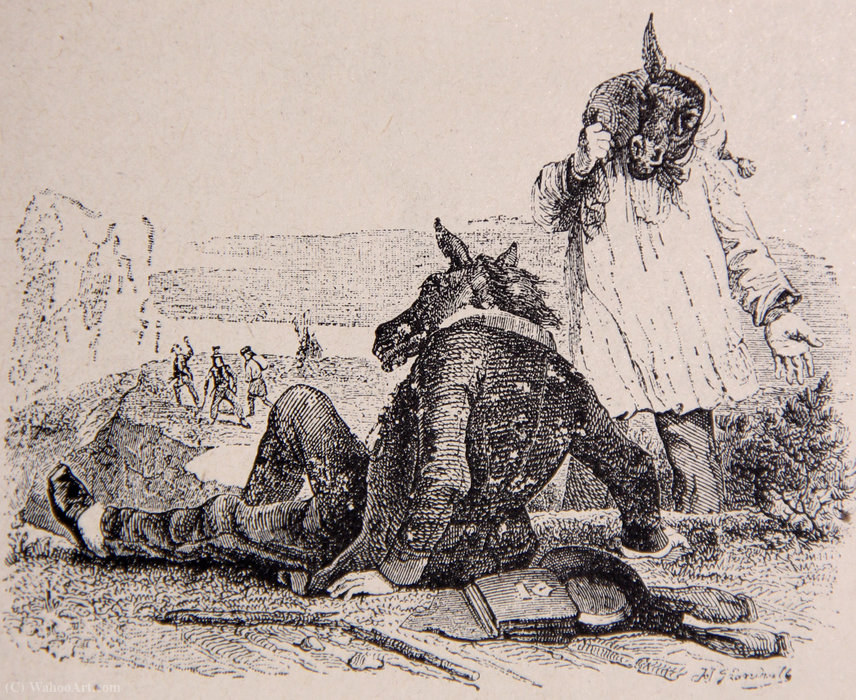

Illustrazione di Jean Jacques Grandville

Illustrazione di Jean Jacques GrandvilleClassici francesi Più vicina quanto più mascherata nel remoto, la verità di La Fontaine investe le ipocrisie e le sopraffazioni della corte. E mostra le prime occorrenze del discorso indiretto libero: ritradotto il II volume delle «Favole», da Marsilio

Siamo abituati a collegare l’etichetta di «stile tardo» alla modernità e alle sue contraddizioni. Coniata da Theodor W. Adorno in un celebre saggio sull’ultimo Beethoven e poi messa alla prova su un ampio, eteroclito corpus letterario e musicale in un libro postumo di Edward Said, Sullo stile tardo (del 2006, tradotto tre anni dopo per il Saggiatore), individua in molte opere della vecchiaia un indocile rifiuto di ogni armonica conciliazione, un polemico rovesciamento della presunta saggezza senile, un’opposizione intransigente ai tempi nuovi e ai loro miti. Quale che sia, in assoluto, la tenuta di una categoria che un po’ troppo facilmente si presta a arbitrarie generalizzazioni (e anche, contro le intenzioni di Adorno e Said, a stucchevoli ritorni di biografismo), è difficile non evocarla – e non sentirne per una volta il prepotente valore euristico – leggendo il secondo volume delle Favole di La Fontaine, introdotte, tradotte e annotate da Luca Pietromarchi (Marsilio, pp. 528, € 30,00).

Si allarga l’orizzonte

Il primo volume, per lo stesso editore e le stesse ottime cure, del 2017, conteneva i primi sei libri, usciti in edizione originale nel 1668; dieci anni più tardi, La Fontaine aveva dato alle stampe altri cinque libri, per poi completare l’opera nel 1693, due anni prima di morire, con il dodicesimo e ultimo libro. Anche se l’opera è unitaria, con il passare degli anni si registrano importanti trasformazioni. Fin dai primi libri, l’ispirazione delle Favole si riallacciava a una molteplicità di fonti: antiche, medievali e rinascimentali; ma la prevalenza della tradizione esopica era incontestabile: i confini del genere letterario, se non proprio rispettati, erano forzati con prudente moderazione.

Negli ultimi sei libri, invece, i riferimenti culturali e le forme del testo si moltiplicano, puntando programmaticamente su «varietà e diversità»; un respiro più ampio trasforma a tratti la favola in satira sociale; e un colorito corteo di animali e personaggi esotici – elefanti, pappagalli, scimmie; visir, pascià, bramini – si mescola ai protagonisti della tradizione favolistica occidentale. Come spiega Pietromarchi nella sua densa Introduzione, si allarga «l’orizzonte delle favole», la cui verità «risulta tanto più vicina quanto più proiettata verso il remoto», perché è pur sempre la vita di corte, con le sue ipocrisie e sopraffazioni, il bersaglio implicito (a volte coraggiosamente esplicito) di La Fontaine.

Ma l’elemento più nuovo, e non a caso apprezzato dai romantici, è la presenza testuale di un autore, che con crescente frequenza interviene, commenta, si mette in scena: certo, con allusiva discrezione – è la cifra stilistica e psicologica di un’opera che riassume e porta a un punto estremo, di rottura, la sprezzatura del Grand Siècle –, e però anche, dietro il velo perfetto delle forme e delle allegorie, con risentita severità, e non di rado con disperato sarcasmo. Lo stile tardo di La Fontaine, proprio come quello degli autori moderni studiati da Said, è tutt’altro che pacificato; il commento discorsivo inclina sempre più di frequente a un pessimismo impotente, quasi che un precoce presentimento della prossima fine (della vita, e al tempo stesso dei fasti vittoriosi del Re Sole) rendesse illusoria a priori ogni gloria mondana, oscurasse l’esibito splendore di una corte dove si agita in realtà un «popolo camaleonte, popolo scimmia del padrone».

Uomini bestiali

Se nel 1668 i topi, gli asini e tutti gli altri animali potevano urbanamente conversare come in un salotto parigino, a partire dal 1678 sono spesso gli uomini a rivelare una natura bestiale. Gli agnelli hanno molto più da temere dal pastore che non dal lupo: certo, quest’ultimo occasionalmente li aggredisce, ma è il loro custode a mandarli sistematicamente al macello. Tutti gli animali lo sanno: «è solo degli uomini che dobbiamo lamentarci». E i compagni di Ulisse, trasformati in bestie, con ottime ragioni rifiutano la reversibilità del prodigio: «Scellerato per scellerato, / meglio esser lupo che uomo: / grazie ma non cambio stato».

L’insieme delle Favole abbraccia un ideale di umanistica «misura» e «moderazione» (Niente di troppo), elogia il prudente epicureismo di chi sa ritagliarsi spazi e momenti di quiete, sottraendosi al turbine della vita mondana e delle sue passioni ambiziose, alla mostruosa «brama di accumulare» che domina a corte. La Fontaine trova nell’opera di Montaigne un costante modello di tollerante saggezza; rifiuta perciò la brutalità dello «stolto stoico» (bella la resa allitterante di Pietromarchi, anche se l’originale indiscret stoïcien evoca e contrario il valore sommo della discrezione, intellettuale e esistenziale), la cui malintesa arte della potatura elimina i rami migliori insieme a quelli secchi, in uno dei testi più belli dell’ultimo libro, Il filosofo scita. E tuttavia, poiché nell’animo umano prevale quasi sempre il male, non c’è potatura che valga: un pessimismo radicale, di stampo giansenista, inchioda i personaggi (i bipedi non meno dei quadrupedi) alla loro natura profonda, alle storture immodificabili del loro temperamento (rien ne change un tempérament), rendendo vano il belletto dell’educazione e della civiltà. Perciò il più delle volte risultano di fatto inutili gli insegnamenti della morale, che ormai si riduce a «un gioco d’ombre».

Insomma, se è vero che, come in ogni classico del Grand Siècle, in La Fontaine la perfezione della forma trascende e idealmente redime la disarmonia del reale, è altrettanto innegabile che lo «stile tardo» delle ultime Favole è capace anche di incrinare la suprema armonia classicista: fra i versi, prevale sempre l’alessandrino, ma in un contesto metrico più mosso e vario; la morale conclusiva non di rado è ironicamente incongrua; i confini del genere letterario sono forzati in opposte direzioni: nella direzione del racconto in versi e della satira da un lato, verso l’elegia o la confessione lirica dall’altro. Al punto che la definizione ossimorica di «classicismo sperimentale» non pare incongrua. Sembra confermarlo un dettaglio ben noto ai linguisti: proprio in queste favole tarde si registrano le prime, sorprendenti occorrenze, nel francese moderno, di un embrionale discorso indiretto libero – una tecnica che solo con Flaubert, a metà Ottocento, diventerà risorsa decisiva della narrativa realista.

La versione Pietromarchi

Se un appunto si può fare alla splendida traduzione di Pietromarchi, è forse quello di non aver sempre preservato la precoce evidenza di questi lacerti di oralità rifusi nella narrazione. Per il resto, la convincente strategia del traduttore, fedele nella sostanza ai metri della tradizione italiana, ma con scarti ben temperati che programmaticamente si richiamano a un’arguta «libertà vigilata» (le rime opportunamente si salvano quando si può, senza stravolgere il senso), dà qui i suoi frutti maturi: il lettore italiano ritrova così nella sua interezza, nel suo ritmo in sordina e nella sua cangiante intonazione colloquiale, nella sua eleganza e nelle sue ambivalenze, un grandissimo capolavoro, finalmente sottratto all’oscenità cantabile dell’unica versione completa delle Favole fino a ieri disponibile, quella ottocentesca – al tempo stesso declamazione retorica e sciatta filastrocca per bambini.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento