Kentridge, storie come segni nell’arca del tempo

A Palermo, Palazzo Branciforte Nell’antico Monte dei Pegni, l’artista sudafricano inscena il suo nuovo conglomerato di parole, suoni, figure, che attraversano Palermo, ne liberano i fantasmi: «You Whom I Could Not Save»

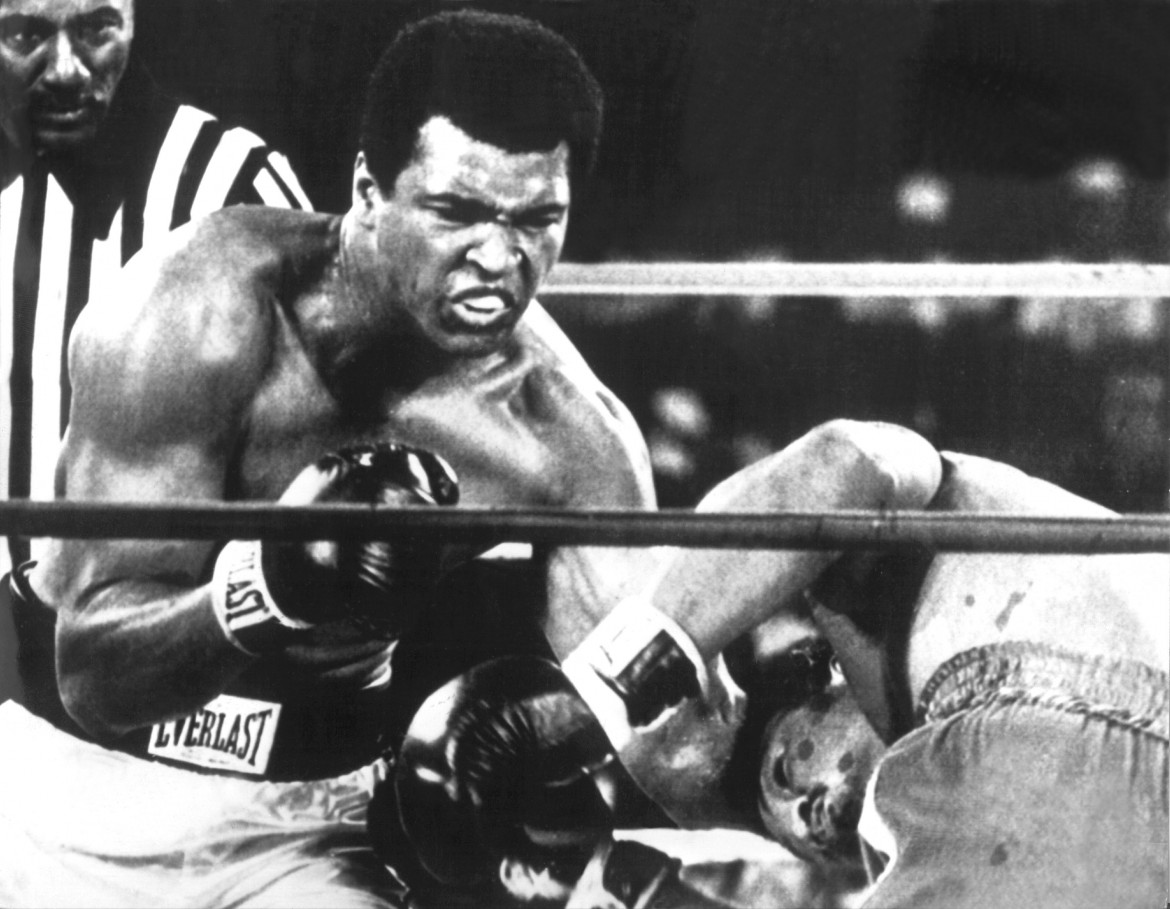

William Kentridge a Palermo, Chiesa di San Francesco Saverio: «Cash Book Drawing XII», 2023, courtesy Galleria Lia Rumma

William Kentridge a Palermo, Chiesa di San Francesco Saverio: «Cash Book Drawing XII», 2023, courtesy Galleria Lia RummaA Palermo, Palazzo Branciforte Nell’antico Monte dei Pegni, l’artista sudafricano inscena il suo nuovo conglomerato di parole, suoni, figure, che attraversano Palermo, ne liberano i fantasmi: «You Whom I Could Not Save»

I risultati di un primo incontro fra Palermo e William Kentridge si potevano vedere nel 2019, quando al Teatro Massimo era andato in scena Il ritorno di Ulisse in patria di Claudio Monteverdi, con la regia dell’artista. Ancora una volta l’intelligenza visiva del sudafricano si metteva a spolpare un testo-cardine della cultura occidentale, come già accaduto in diverse altre occasioni (è passato soprattutto alla storia il suo Flauto magico), con la sua compagine, sempre mutevole, di attori, marionettisti e immagini che popolano schermi e campi uditivi. E si direbbe che ormai i pezzi migliori della sua produzione funzionino sempre così. Accadeva anche per Triumphs and laments, giusto per rievocare un altro ricordo fresco: il murale «in negativo» sul Tevere, che prendeva vita in una performance e sbiadiva col tempo, immagazzinato poi nel bel baedeker contemporaneo che l’artista aveva immaginato per Roma.

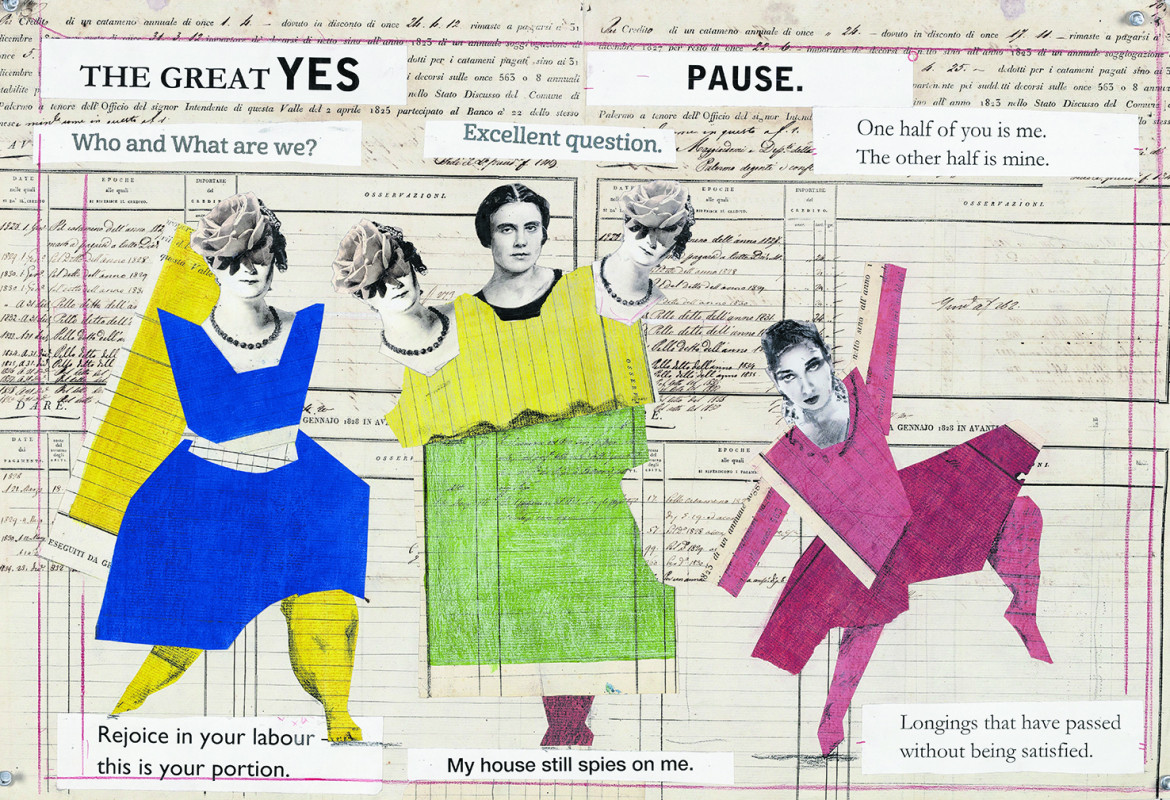

Ora a Palermo si prova un nuovo incantamento quando si entra nelle sale dell’antico Monte dei pegni di Palazzo Branciforti, sede della Fondazione Sicilia. Nel bel mezzo delle maglie labirintiche di questa storia fatta di oggetti assenti – un tempo incastonati lì per recuperare il denaro necessario a sopravvivere – troviamo piazzati megafoni o piccole sculture in bronzo a forma di ventilatore o di busto. Si è travolti da una composizione musicale di Nhlanhla Mahlangu, giovane jazzista che da poco funziona per Kentridge come un alter ego sonoro. I due stanno lavorando a un’opera teatrale, The Great Yes, the Great No, dove il coro femminile si lancia in potenti lamenti, che poi sfumano in nenie o in altri improvvisi ritmi. Il titolo della mostra sembra uno di questi gemiti che non si potevano più trattenere dentro: You Whom I Could Not Save (a cura di Giulia Ingarao, Antonio Leone e Alessandra Buccheri, fino al 12 gennaio, catalogo Kalòs editore), che titola anche un video dove ruotano emisferi con rotte tracciate per la navigazione, ma la casualità del viaggio sembra affidata a una roulette.

Siamo nel 1941, in piena guerra, quando una nave salpa da Marsiglia in direzione della Martinica. A bordo ci sono esuli in fuga dalla Francia di Vichy: in testa i nomi celebri di Claude Lévi-Strauss e André Breton, colonne di una cultura europea che avrebbe presto sedotto molti anche oltreoceano. Meno noti sono forse altri passeggeri – il surrealista cubano Wifredo Lam, il trozkista Victor Serge –, e per azzardo, in questa genealogia ideale, si incontrano anche i fondatori della négritude, da Aimé Césaire alle sorelle Paulette e Jeanne Nardal, Frantz Fanon o Léopold Senghor, giù fino a Gandhi, Frida Kahlo e Diego Rivera. Ma tutti, nei disegni o nel video, possono facilmente trasfigurare in loplop, oppure hanno caffettiere al posto delle teste.

È forse ancora più significativo l’altro video, Sybil, e anche in questo caso all’origine c’è una produzione teatrale, stavolta un’opera da camera, Waiting for the Sybil, andata in prima al Costanzi nel settembre del 2019. Le tracce e le ombre dei corpi degli attori-cantanti, che sul palco erano azionati quasi meccanicamente, si sono tradotte in profezie rimaste su carta, proiettate schiaffeggiando qualsiasi quiete interiore. Wait again for better Gods / Wait again for better People, oppure You will live longer than a horse / But not nearly long as a crow. Quei dannati corvi che si ostinano a vivere più di noi sono gli stessi uccellacci che gracchiano, concludendo le strofe: No place will resist destruction o ancora peggio Inside you is lodged the stone of death.

Kentridge si nutre ancora con sguardo candido di tanta cultura occidentale, senza temere che le sue appropriazioni siano indebite, anzi semmai rifonda a ogni ora, con le sue ombre afro sporcate dal carboncino e dalle cancellature, il senso profondo di ogni opera estratta. Anche la Sibilla di Michelangelo, con quella sua faccia un po’ tonta, esce in fin dei conti rigenerata dal trattamento.

Sono ormai lontani i tempi in cui Felix Teitelbaum e gli altri antieroi dei suoi primi film si aggiravano sconsolati per le terre devastate dal fallimento del loro capitalismo, basato sullo sfruttamento minerario, e meditavano allo specchio esili che non conducono più a nulla. Ora un modo di viaggiare e di procedere per il mondo si è definito, anche utilizzando vecchie mappe coloniali o che servono a fare la guerra: basta sopprimere la loro tessitura informativa con gigantografie nere, come accade negli arazzi esposti al piano terra di Palazzo Branciforti, dove sfila la collezione di vasi e ceramiche greche della Fondazione Sicilia, nell’allestimento pensato da Gae Aulenti una decina di anni fa.

Quell’ascendenza locale che Kentridge sbandiera come risorsa imprescindibile per creare aggiunge poi altri strati di paesaggio, che qui si confrontano con le vedute sette-ottocentesche di chi andava facendo il Grand Tour in Sicilia. Un po’ come è capitato anche a lui, che si trova ad ammettere di voler riutilizzare immagini del Monte dei pegni per l’opera teatrale che sta ultimando. L’attraversamento delle città, viste come sistemi di storie che si concretizzano in segni, finisce quindi per diventare una nuova cifra stilistica per l’autore, che ha sempre pronto un suo armamentario, che non serve tanto a decostruire un immaginario quanto a liberare fantasmi, frasi, azioni performative che incarnano stati d’animo, ribellioni, condizioni.

In questo caso, per esempio, capita con i libri di «dare e avere» del convento palermitano di San Francesco Saverio, l’oggetto trovato che fa da foglio bianco su cui sfilano i disegni e i video. Con la loro inattesa inutilità, questi tappeti visivi di scritte stampate o vergate a mano sanciscono il fluire di un riuso che quasi sconfina nello sfruttamento di qualsiasi materia informe capiti sotto tiro. In questa sua straordinaria forza incapsulatrice, Kentridge è più tragico di Eschilo e di Brecht, perché tutto fa parte della stessa tragedia, che l’artista, improvvisamente, vede in ogni cosa. E in più ha la forza di scegliere e nobilitare i suoi compagni di squadra, dal compositore agli attori, dalle ballerine alle cantanti, che hanno carne e voce più viva della sua: compongono il suo teatro, mentre lui fa un passo indietro, quasi nel tentativo di osservarlo. Così nasce una nuova poesia civile e universale. I suoi confini non sono più effettivi fintantoché i luoghi si presteranno ad accoglierla; anzi può essere portata da un luogo all’altro senza troppo preoccuparsi delle inevitabili inesattezze nella traduzione.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento