Israel Joshua Singer, l’illusione socialista prolungata per nutrire l’emigrazione ebraica

C’è un convitato di pietra costantemente dissimulato tra le pagine che Israel Joshua Singer dedica al suo lungo viaggio attraverso il paese dei Soviet a cavallo tra il 1926 e il 1927: neppure una volta compare il nome di Stalin, dominatore ormai indiscusso della scena politica.

Certo, il libro intero è un tentativo – forzoso ma riuscito – di separare (in Urss!) la sfera sociale da quella politica, lasciata sempre il più possibile sullo sfondo; eppure l’esorcismo è palese: nel momento in cui, per interposta persona, si fa esprimere il rammarico per l’esautorazione dei leader ebrei – Kamenev e Zinov’ev («saranno banditi») e soprattutto di Trockij – con angoscia si riconosce che ora il potere è nelle mani di un gentile «un goy, un pessimo individuo». Purtroppo tacere il nome del nemico di rado sortisce gli alchemici effetti desiderati.

Dalle corrispondenze scritte per il popolarissimo quotidiano yiddish newyorchese «Forverts» I.J. Singer trarrà nel 1928 un avvincente saggio, La nuova Russia, ora tradotto per la prima volta in italiano per Adelphi dall’inglese (sebbene il testo originale, come tutta l’opera di I.J. Singer, sia in yiddish) da Marina Morpurgo, con cura e supervisione culturale di Elisabetta Zevi (pp. 288, € 19,00).

All’indomani della svolta

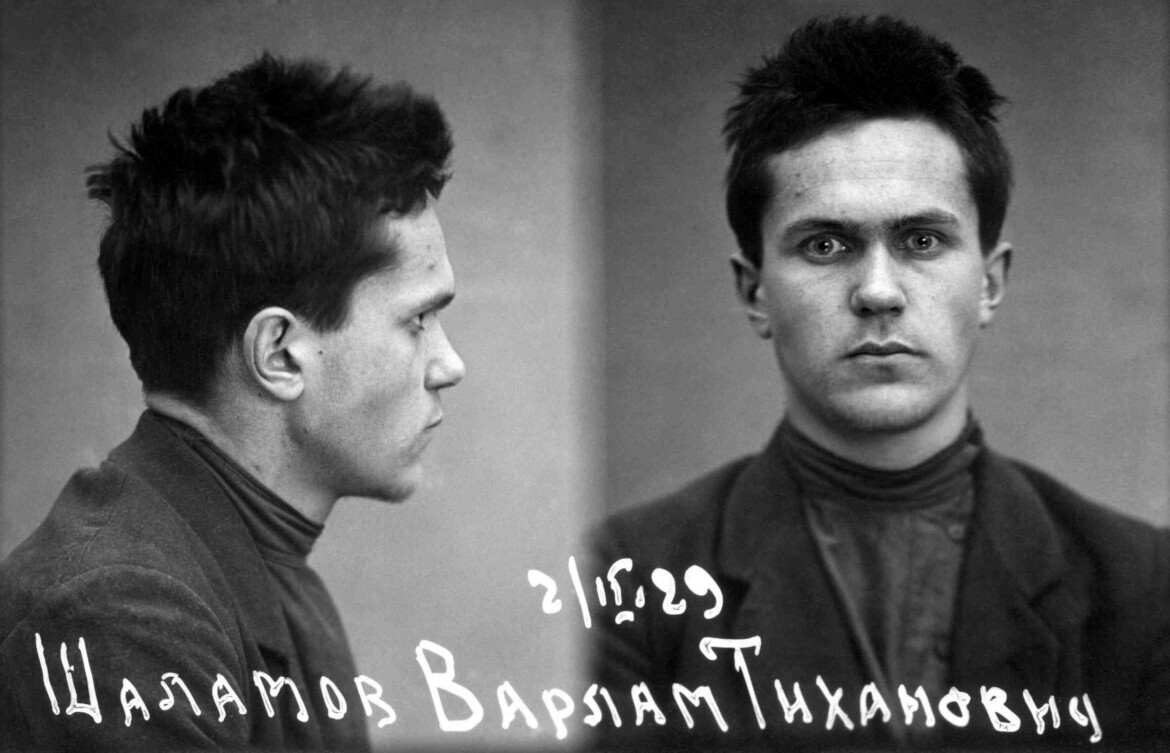

Nato e cresciuto in Polonia da cittadino dell’impero russo, I.J. Singer ha vissuto a Kiev e poi a Mosca gli anni della rivoluzione e della guerra civile, partecipando in prima persona agli entusiasmi e ai fermenti della prima ora, già rispecchiati problematicamente nei racconti di Perla e nel romanzo Acciaio contro acciaio. La sua è quindi una posizione in molto privilegiata rispetto a quella dei tanti altri celebri viaggiatori suoi contemporanei: conosce perfettamente l’ambiente e le consuetudini della Russia eterna, e anche la lingua, evitando così il controllo di primo grado degli interpreti; è sostenuto logisticamente da influentissime organizzazioni ebraiche, la sovietica Gezerd e l’internazionale Joint, che gli aprono in sostanza ogni porta. La percezione che ha delle dinamiche complessive è di eccezionale profondità e lungimiranza: basti pensare a come negli stessi identici anni Walter Benjamin o Joseph Roth si concentrino sul ruolo della Nuova politica economica, la parentesi para-capitalistica innescata dall’ultimo Lenin, mentre per I.J. Singer la Nep è morta e sepolta già nel 1926.

Siamo infatti al momento di una svolta epocale, il grande slancio utopico della rivoluzione si è arenato e comincia a precipitare sulla quotidianità sotto forma di cristalli infranti. L’autore ne è consapevole in toto, ma stempera anche questa evidenza, da un lato soffermandosi sul ritrovato ordine a fronte dei panorami di devastazione della sua memoria, dall’altro sottolineando le tracce residuali dell’iniziale trabocco di democrazia: i poliziotti che non possono alzare un dito su prostitute e bambini di strada che li oltraggiano, i cartelli bielorussi redatti in quattro lingue (yiddish compreso), i diritti formali della donna impensabili altrove.

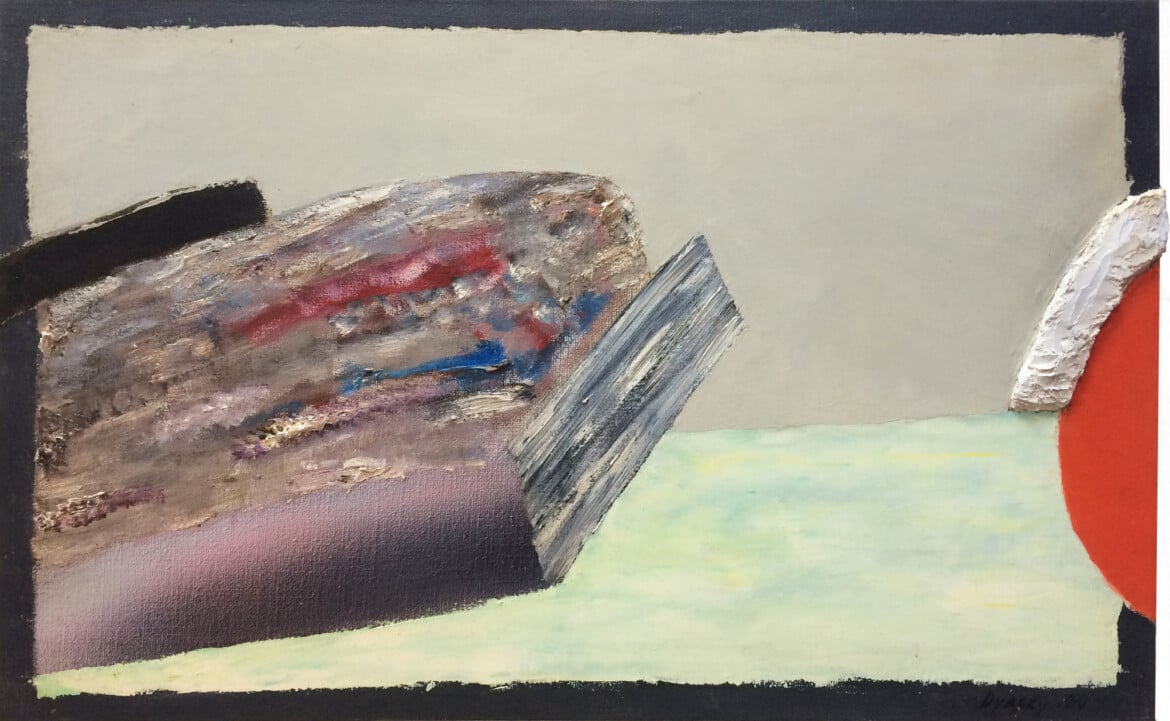

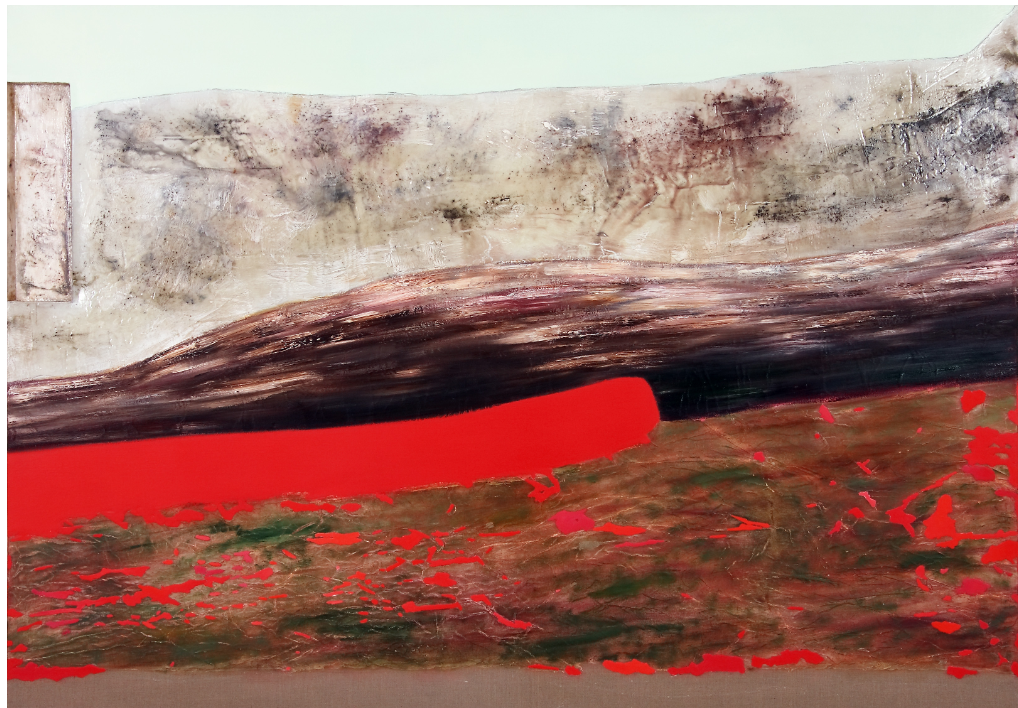

Ma a parlare chiaro sono gli emblemi macroculturali, che emergono con un nitore di cui per lunghi decenni ben pochi in Occidente potranno fregiarsi, e non a caso si concentrano all’inizio e alla fine del libro: la straordinaria immagine della bandiera rossa che sventolando in una fantasmatica luce elettrica si trasforma nell’aquila bicipite degli zar (e qui la scia di preveggenza si estende a tutto il putinismo); o il capitolo «Il santo Vladimir», in cui la giustapposizione funzionale e semiotica dei ritratti del leader scomparso solo due anni prima e delle icone della tradizione ortodossa è già esplicita e esplicitata: «La Torah di Lenin verrà insegnata con la stessa sacralità con la quale un tempo gli ebrei insegnavano la Torah».

Perché allora presentare dell’Urss un quadro tutto sommato in chiaroscuro, far finta, a beneficio del lettore, che l’illusione utopica viva ancora? La motivazione sta tutta nel reale destinatario del libro, l’emigrazione ebraica, in primo luogo negli Stati Uniti, gli esponenti della cultura yiddish giocoforza globalizzata: se tra le poche acquisizioni ancora tangibili dell’esperimento sovietico c’è l’estirpazione dell’antisemitismo, se gli unici per i quali sembrano funzionare i meccanismi della collettivizzazione sono i coloni ebrei che fanno fiorire la steppa, allora vale la pena prolungare l’illusione, lasciare spazio alle gesta di tanti piccoli eroi sorpresi, a volte, in condizioni così estreme e stravaganti da farli assomigliare ai vagabondi pionieri dei romanzi di Platonov, letti però alla lettera, senza distopia.

La nuova Russia individua perciò all’interno della società sovietica due nuclei distinti, evidenziando il fondamentale zoccolo duro d’estrazione ebraica dell’intelligencija rivoluzionaria fuso con i tanti ebrei indocili a rinunciare alla tradizionale vocazione mercantile, ma comunque disposti a ripartire da zero e a reinventarsi contadini o operai. A fotografarlo e a censirlo con oculatezza e ironia provvede un viaggiatore straniero in completo e cappotto chiaro, inteso, sin dalla mise, come elemento straniante in un universo caotico e cupo, torbido e fangoso, eppure di questo edotto e compartecipe, perfettamente a suo agio nei meandri della passività atavica russa, del multiculturalismo e del plurilinguismo, immagine stessa del rapporto eterno di consustanzialità avulsa che hanno gli ebrei con la Russia.

Dinamico impressionismo

Reporter polacco di un giornale yiddish americano di stampo socialista – insomma, la tangenza incarnata – I.J. Singer muove per un lunghissimo arco spaziale in totale understatement, evitando sempre di mettersi in primo piano, ma capace con vistosa energia maieutica di elicitare simpatie e confessioni, di far emergere l’umanità e le pulsazioni profonde degli interlocutori. Ne nasce una carrellata quasi ininterrotta di ritratti vividi e intensi, che scaturiscono in grande agilità l’uno dall’altro, con momenti topici nell’abchazo che dice al lupo di mare sovietico: «Io sono il genere di persona che crede nella verità, mentre voi siete un comunista» e nel contadino ex fabbro e ormai anche ex giudice «perché è meglio coltivare la terra che giudicare gli uomini».

La prosa è impressionistica e molto dinamica, a tratti incalzante, si sofferma sui particolari per far emergere l’insieme, per poter abbracciare spazi e contesti molto ampi con una tecnica a mosaico che in un paio di mesi parte dall’energia caotica di Mosca antifrasticamente sottesa tra vecchio e nuovo, e assomma via via gli istituti culturali, i teatri e perfino i tribunali yiddish di Minsk, le colonie agricole ebraiche dell’Ucraina e soprattutto della Crimea, dove sopravvivono gli esperimenti delle comuni ormai altrove del tutto tramontati, città ritratte ognuna con una nitida fisionomia: Char’kov grigia e industriale dai tanti teatri e giornali, Odessa con le inconfondibili viuzze in cui s’insinuano fazzoletti verdi di mare, sorprendentemente morigerata ora che si è spento il suo porto, Kiev luogo del cuore dal fascino eterno ma senescente, Berdicev città ebrea per eccellenza dalle massime note di malinconia.

Il lavoro fa brillare

A tratti la quantità e la ripetività dei dati sugli insediamenti, le scuole e i circoli yiddish sembrano tradire un messaggio rivolto a un pubblico in una certa misura contingente; ma ciò nulla toglie all’intensità dei singoli affreschi, soprattutto i più dolenti, come il canto-gemito borbogliato da un vecchio tataro in una lunga notte insonne; o i più sgargianti, come i piccoli mondi in sé compiuti e pervasi di brama di vita delle colonie agricole ebraiche, dove il lavoro in qualche modo riluce, l’esemplarità dell’organizzazione fa a gara con l’infinita adattabilità (allevamento dei maiali incluso), e le stesse sementi rendono cinque volte di più che dai vicini russi.

Sono, esplicitamente, singoli nuclei di utopia del tutto atopica e atemporale, insomma, prove generali di terra promessa, proto-kibbutz, eppure su questi piccoli paradisi grava un’ansia impalpabile, l’avvertimento di ombre all’orizzonte che entro pochi anni si materializzeranno nella dekulakizzazione staliniana e nella tremenda carestia indotta dell’holodomor: è certo più focalizzazione razionale che preveggenza; ma quando I.J. Singer evoca le piaghe d’Egitto in rapporto ai raccolti distrutti dal vento, una delle due località che prende a esempio è Cernobyl’.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento