Il miracolo: rimettere insieme Cina e Russia

Joe Biden In un discorso tenuto ieri a Vladivostok, lo stretto collaboratore del leader cinese Li Zhanshu ha dichiarato che la Cina lavorerà per «migliorare la cooperazione» tra i due Paesi, in settori quali l'agricoltura, l’energia, gli investimenti e la protezione ambientale.

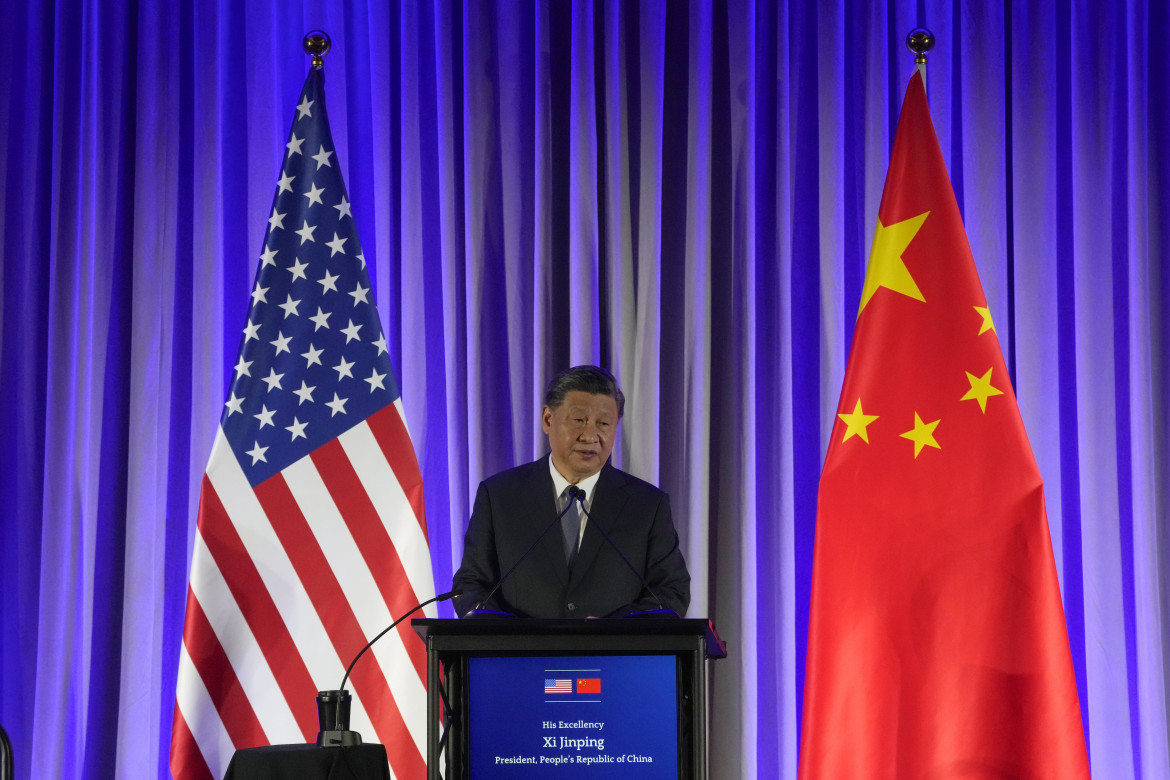

Joe Biden – Ap

Joe Biden – ApJoe Biden In un discorso tenuto ieri a Vladivostok, lo stretto collaboratore del leader cinese Li Zhanshu ha dichiarato che la Cina lavorerà per «migliorare la cooperazione» tra i due Paesi, in settori quali l'agricoltura, l’energia, gli investimenti e la protezione ambientale.

Joe Biden ha passato un’ottima estate: il suo gradimenè risalito dopo la firma tre importanti leggi, il suo partito ha vinto prima in un’elezione speciale in Alaska (dove l’ultimo democratico era stato eletto nel 1972) e poi in una circoscrizione di New York tradizionalmente favorevole ai repubblicani. Giovedì scorso, a Filadelfia, ha attaccato Donald Trump con un discorso durissimo in cui definiva l’ex presidente e i suoi seguaci «semifascisti».

Ottimi risultati in politica interna dunque: peccato che la politica estera sia un disastro. La sua amministrazione, infatti, è riuscita a riportare indietro la storia addirittura di 64 anni, al tempo della crisi degli stretti di Taiwan, nel 1958, quando il mondo rischiò un conflitto nucleare attorno alla sorte di due insignificanti isolette contese fra Pechino e Taiwan: Quemoy e Matsu.

Poiché le isole erano rimaste sotto il controllo dei nazionalisti di Taiwan ma si trovano a pochi chilometri dalla terraferma cinese, Mao decise di recuperarle, bombardando le truppe mandate da Chiang Kai-shek. A Washington i militari proposero (come avevano fatto otto anni prima durante la guerra di Corea) di lanciare testate nucleari contro la Cina. Il presidente repubblicano Dwight Eisenhower fortunatamente rifiutò ma la situazione rimase irrisolta anche dopo il riconoscimento della Cina popolare come «unica Cina», nel 1972.

Poche settimane fa, invece, non solo lo speaker della Camera Nancy Pelosi è andata in viaggio ufficiale a Taiwan, ma Biden, alla domanda di un giornalista, ha risposto senza esitazioni che, in caso di necessità, gli Stati Uniti difenderebbero militarmente Taiwan. Che sarebbe un po’ come se , i cinesi dichiarassero che, in caso di necessità, potrebbero proteggere le Hawai da minacce provenienti dalla California. Mezzo secolo di collaborazione con la Cina evaporato in un mese.

A questo si è aggiunto la goffa gestione delle sanzioni antirusse dopo l’invasione dell’Ucraina, il cui bilancio dopo sei mesi potrebbe essere riassunto così: Uno, la Russia non ha mai guadagnato tanto da gas e petrolio. Due: i governi europei si sono prontamente allineati ma cominciano a incontrare serie resistenze nelle popolazioni. Tre: di fatto si è ricostituito il “blocco sovietico” che si era fratturato nel 1964 quando Mao aveva rotto con Mosca. Per chi avesse dubbi su quest’ultimo punto, basta leggere il ben informato Washington Post: “Putin e Xi si incontreranno in Uzbekistan mentre fioriscono i legami tra Russia e Cina”.

In un discorso tenuto ieri a Vladivostok, lo stretto collaboratore del leader cinese Li Zhanshu ha dichiarato che la Cina lavorerà per «migliorare la cooperazione» tra i due Paesi, in settori quali l’agricoltura, l’energia, gli investimenti e la protezione ambientale. Traduzione: con ogni probabilità i rapporti economici tra i due paesi d’ora in poi saranno regolati in rubli o yuan e la Cina aiuterà la Russia ad aggirare le sanzioni occidentali, compreso il tetto al prezzo del petrolio deciso nei giorni scorsi. A differenza del 1964, però, la Cina è la seconda economia mondiale, oltre che una potenza nucleare.

I legami tra Russia e Cina non sono mai stati facili: Stalin non credeva nella rivoluzione cinese, Mao non si fidava degli «aiuti» sovietici dopo aver preso il potere nel 1948. Le divergenze ideologiche scoppiate nel 1964 erano in parte reali ma in parte riflettevano semplicemente la storia di due immensi paesi con un confine troppo lungo tra loro e interessi geopolitici divergenti. Non a caso, qualche anno dopo, ci furono addirittura scontri armati lungo il fiume Ussuri, i cinesi cominciarono a temere i russi più degli americani e aprirono le porte a Kissinger e Nixon più che volentieri. Oggi, invece, Putin sembra disposto a giocare il ruolo di fratello minore nel nuovo blocco cino-russo.

Perché, quindi, Biden si è cacciato in questo pasticcio? In parte la risposta sta nella semplice inettitudine dei suoi collaboratori, pescati dalle seconde e terze file delle amministrazioni Obama e Clinton e inadatti al loro ruolo. L’anziano Henry Kissinger ha chiesto pubblicamente, nelle scorse settimane: qual è lo scopo della politica americana nei confronti della Cina? Qual è la strategia?

In parte questa situazione riflette la camicia di forza culturale a cui nessun presidente americano può sottrarsi: da Woodrow Wilson in poi, cioè negli ultimi 105 anni, le guerre e gli interventi miitari all’estero sono stati spesso iniziati da presidenti democratici. Talvolta con buone ragioni, come dopo l’aggressione giapponese a Pearl Harbour, nel 1941 ma molto spesso per ragioni dubbie o pessime (Truman in Corea, Kennedy a Cuba, Johnson in Vietnam). I repubblicani hanno fatto la loro parte con Reagan (Nicaragua) e George W. Bush (Afghanistan e Iraq) ma sta di fatto che i democratici rimangono prigionieri dell’idea di esportare nel mondo l’American Way of Life: con le sanzioni, se non con le armi: una pessima idea, nel 1917 come nel 2022.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento