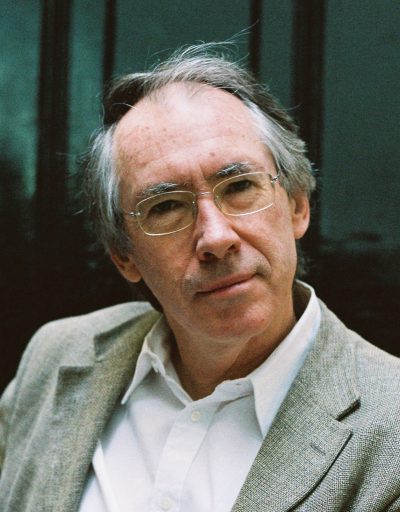

Ian McEwan, in quella stanza comincia il romanzo, e finì la mia infanzia

Interviste letterarie Lo scrittore inglese racconta il background del suo ultimo romanzo, «Lezioni», il cui protagonista traversa settant’anni di fatti storici e di abbandoni, alcuni ricalcati sulla vita dell’autore, altri no: da Einaudi

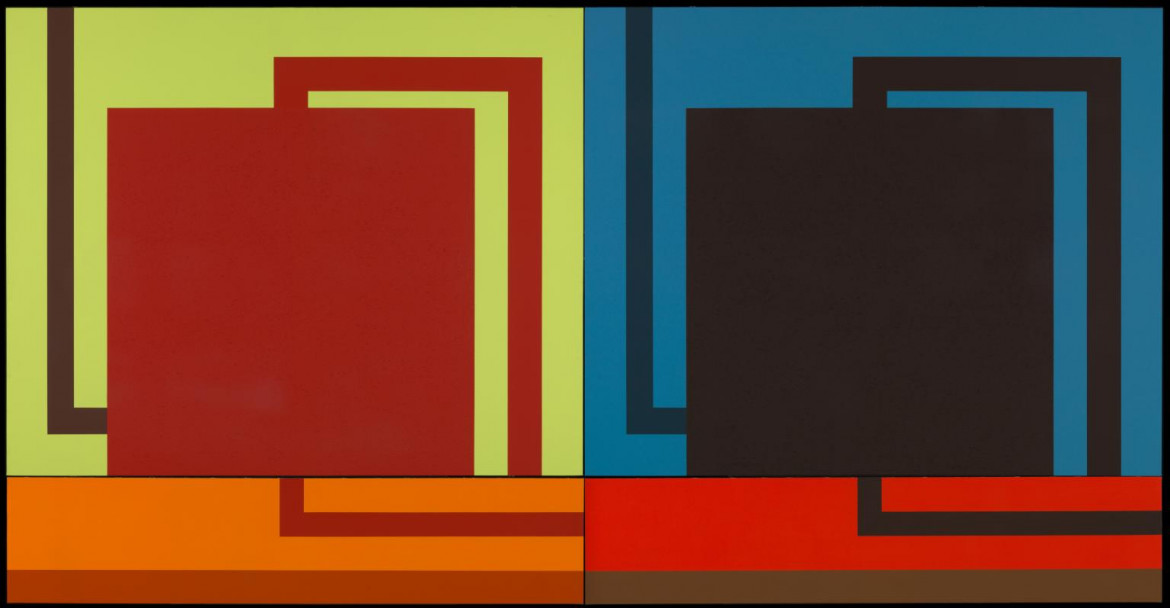

Peter Halley, «Rob and Jack», 1990

Peter Halley, «Rob and Jack», 1990Interviste letterarie Lo scrittore inglese racconta il background del suo ultimo romanzo, «Lezioni», il cui protagonista traversa settant’anni di fatti storici e di abbandoni, alcuni ricalcati sulla vita dell’autore, altri no: da Einaudi

A volte – ha scritto Elias Canetti – di fronte a determinate persone che ci suscitano sgomento, non riusciamo a trovare le parole; verranno più tardi, quando ci saremo allontanati: «Credo che siano queste parole veementi, ma ritardate, quelle che fanno lo scrittore». Finalmente scongelate dal lungo letargo cui le aveva consegnate, le tristi passioni dell’infanzia e le amarezze della maturità di Ian McEwan si fanno strada tra le parole del suo ultimo romanzo, Lezioni (traduzione di Susanna Basso, Einaudi, pp. 576, € 23,00) e passano dalla mente dell’autore a quella del suo personaggio. Si chiama Roland Baines, è stato una promessa del pianismo ma si accontenterà di suonare jazz per un piano bar; aveva ambizioni di poeta e si guadagnerà da vivere ritoccando versi di altri per celebrare occorrenze liete o funeree; era stato sposato con Alissa Eberhardt ma lei lo ha lasciato senza spiegazioni, insieme al loro figlio di sette mesi. A tre anni dall’abbandono, Roland incontra casualmente la ex moglie a Berlino, anche lei accorsa a festeggiare la caduta del Muro: un laconico scambio di parole, poi lui se ne va: «era venuto il momento di lasciarsi indietro la voce indignata che aveva nella testa».

Alissa gli ha appena messo in mano il perché del suo abbandono, il frutto irrinunciabile al quale ha sacrificato il suo matrimonio e la sua maternità: è un libro. Ancora in bozze, uscirà nel giro di qualche settimana, e si rivelerà, per giunta, un capolavoro. Per scriverlo, dice, le era stato necessario riappropriarsi di una vita che sentiva indirizzata verso le stesse frustrazioni che avevano penalizzato sua madre. Perciò se n’è andata.

Riavvolgiamo il nastro: alla data dell’abbandono, il 1986, subito dopo l’incidente di Cernobyl, Roland ha trentasette anni. In passato ha viaggiato, ha condiviso le aspirazioni dei giovani della sua generazione, ha portato clandestinamente ai suoi amici della Germania est libri e dischi banditi, ha pubblicato qualche buona poesia su discrete riviste letterarie. Il suo futuro sarà all’insegna della scoperta progressiva dei drammi che la sua famiglia di origine nasconde, più o meno le stesse laceranti separazioni che hanno accompagnato la vita di McEwan: riepilogarle è un compito da biografi, qui siamo nell’ambito di un romanzo, qualcosa coincide qualcos’altro no. Di certo, non l’incontro centrale nella vita di Roland, quello con la sua maestra di pianoforte, Miriam Cornell: ha undici anni quando prende la prima lezione, quattordici quando si abbandona alla ossessione erotica di lei, settantadue quando ripensa a quello che fu, per un po’, un paradiso sessuale condiviso, e poi divenne una prigionia morbosa: «Quando si domandava se avrebbe preferito che nulla di tutto ciò fosse mai accaduto, non aveva una risposta immediata. Così funziona la natura del danno».

Con le tre novelle precedenti – «Il guscio», poi «Macchine come me», e infine «Lo scarafaggio» – lei non solo ha aperto una parentesi giocosa, ma si è preso quattro anni di vacanza dal realismo. Come mai ha deciso, ora, di tornare a un romanzo così tradizionale?

Credo, in realtà, che il mio cuore abbia sempre continuato a battere per la tradizione del realismo. Traggo molto godimento dalla scrittura di tanti protagonisti della letteratura fantastica o del racconto di magia, ma alla fin fine credo che tutto il mio lavoro degli ultimi cinquant’anni abbia insistito nel tentativo di evocare sulla pagina fatti del mondo comunemente accettato e socialmente condiviso; perché mi interessa capire dove siamo, come siamo, cosa stiamo facendo, quali sono le condizioni dettate dalla modernità. Per dirla in modo più semplice: sopravviveremo? Sono domande che non possono trovare risposta nel realismo magico o in qualsiasi forma scrittura fantastica. Mi sono molto divertito a scrivere Il guscio e Macchine come me, che avevano un piede in entrambi i campi. Ma anche l’immaginazione, a volte, ama prendersi una vacanza.

Questo suo ultimo romanzo è, fondamentalmente, una storia di abbandoni. Non solo fra mogli e mariti e fra madri e figli, ma anche fra la rivelazione di un talento e la sua rinuncia: Roland era una promessa del pianismo, e si riduce a intrattenere i clienti di un piano bar.

Sì, questo è un elemento centrale, ma nel romanzo ce ne sono altri non meno importanti: per esempio, quel che accadde nella mia famiglia ha un ruolo cruciale, e un po’ tutto ciò di cui parlo ha riscontri autobiografici. I quattro figli di mia madre sono stati tutti allontanati da casa: non è stato proprio come essere lasciati a se stessi, ma si è trattato comunque di una sorta di abbandono psicologico, e mi ci è voluta quasi una vita per scoprire quali condizioni abbiano dettato tutto ciò. Mio padre, come lui stesso mi ha confessato, vedeva i bambini come un ostacolo: pensava che intralciassero un buon matrimonio, e li considerava perciò come intrusi. Tenevo a che questa esperienza della mia infanzia fosse una componente forte del romanzo. Quanto a Roland, il suo non è propriamente un abbandono: scappa dalla minaccia di dover sposare una donna che lo maltratta, e più tardi troverà una qualche soddisfazione nel suonare musica jazz e da piano bar. Ma è solo un elemento tra tanti. Per esempio, alla fine del romanzo Roland si dice: «Non ho imparato niente, niente di niente». Però sa anche che non è vero. La mia ambizione era, fra l’altro, nello spazio delle quindici ore circa che richiede la lettura di questo romanzo, dare un’idea di cosa succede quando si tenta di esaminare una intera esistenza, come cambia la visione del passato, il senso di se stessi e la comprensione degli altri. L’intero libro è una lezione, niente di più e niente di meno, in cui Roland cercare di riconquistare quel paradiso sessuale che una volta era stato suo, muovendosi fra molte e diverse relazioni. A Berlino est, capisce l’importanza della libertà, e porta ai suoi amici libri e dischi dall’ovest. Si innamora profondamente di una donna che morirà e impara dunque la straordinaria lezione che viene della perdita di una persona amata. Tutte le sue esperienze danno vita a una lezione, che ora si ritrova chiusa nelle oltre cinquecento pagine del romanzo.

Come mai solo adesso, dopo avere scritto oltre venti libri di narrativa, lei ha deciso di introdurre in «Lezioni» così tanti elementi autobiografici?

Sono scelte che appaiono chiare solo a posteriori. Il romanzo ha preso avvio dagli appunti che stavo prendendo su un mio taccuino, dove descrivevo un ragazzino a lezione di pianoforte. Una scena completamente inventata. Ma non appena passai alla seconda frase, dove descrivo la stanza in cui si svolgono le lezioni di piano, sapevo esattamente dove mi trovavo: quella era la stanza del collegio dove venni mandato quando avevo undici anni. E da lì è nato tutto il resto. Volevo scrivere sul modo in cui i grandi eventi politici internazionali penetrano nella vita privata di tutti noi, avevo già fatto un elenco di fatti storici, ma non sapevo come tenerli insieme. All’improvviso ho capito che avrei potuto ricreare, almeno in parte, la mia vita, facendo di Roland una sorta di alter ego che viaggia attraverso settant’anni di accadimenti storici e vive, almeno in parte, la vita che sarebbe potuta essere la mia se non fossi diventato uno scrittore. Tutto è partito dalla descrizione di quella stanza; poi ho dato a Roland genitori come i miei, e poi è venuta sulla pagina tutta la storia della mia famiglia e della sua infelicità.

Ha avuto qualche esitazione tra lo scrivere in prima persona, facendo parlare direttamente Roland, o scegliere da subito la terza persona e il discorso indiretto libero?

Ho cominciato in prima persona, ma poi ho capito che passare alla terza mi avrebbe dato più libertà, e al tempo stesso, avrebbe comportato una assunzione di responsabilità maggiore nel descrivere quanto è accaduto nel mondo in settant’anni. Volevo godermi quella possibilità di avvicinarmi e allontanarmi liberamente dai fatti narrati che dà lo stile indiretto libero, e quando ho capito che Roland poteva essere il fulcro e la coscienza centrale di questo romanzo, al tempo stesso mi sono reso conto che per raccontare gli eventi politici e molti altri fatti che lo circondano in modo spassionato, la terza persona era di gran lunga superiore. Far parlare un personaggio in prima persona comporta il rischio di voler riversare nell’orecchio di chi legge le proprie opinioni, e si cade nella stesura di un manifesto. Credo di aver letto troppi romanzi, soprattutto negli ultimi vent’anni, in cui l’autore ci dice: il mio personaggio è fatto così e dovete accettarlo. Questo rende, a mio avviso, la scrittura noiosa. A me sta a cuore prendermi la responsabilità di mettere sulla pagina frasi che abbiano un peso letterario, e che non siano solo finalizzate alla caratterizzazione del personaggio. In passato ho usato la prima persona in molti romanzi, ma qui non intendevo nascondermi dietro Roland.

Quando lei scrisse «L’amore fatale» a una certa altezza del romanzo abbandonò il punto di vista dell’io narrante Joe, per assumere quello della sua compagna Clarissa, e la fece parlare in prima persona. Non ha avuto la tentazione di fare altrettanto in questo romanzo, dando voce a Alissa?

No, ho preferito lasciar parlare i diversi personaggi sulla pagina, soprattutto nei dialoghi. Nell’Amore fatale il problema era non solo dare voce alla moglie di Joe, ma anche al suo stalker, e – in appendice – restituire il punto di vista di uno psichiatra anonimo che sta scrivendo sul caso. Per certi versi, quindi, quel romanzo implicava un gioco con i diversi punti di vista, qui invece il fuoco è tutto sul personaggio di Roland.

Prima di tornare a parlare di «Lezioni», vorrei chiederle come riassumerebbe i punti di svolta nel suo percorso di scrittore…

Ho cominciato la mia vita editoriale con due raccolte di racconti e due romanzi brevi del tutto claustrofobici, concentrati su una voce stretta in una determinata situazione. Sono libri molto molto cupi, psicologicamente perversi, a volte violenti. Non c’era alcun riferimento al tempo, a una qualche data. Ero influenzato da Kafka che, per l’appunto, prescinde dal nominare una qualsiasi epoca. Dopo un po’ divenni impaziente, mi convinsi di essermi ridotto in uno spazio troppo angusto. E così, all’inizio degli anni ’80 smisi di dedicarmi alla narrativa, passai alle sceneggiature, e scrissi persino un oratorio, Or Shall We Die? insieme al mio amico Michael Berkeley. Quando tornai al romanzo, nel 1987, scrivendo Bambini nel tempo mi resi conto che quel libro esigeva più ambizione, più inclusività, più senso del reale, più impegno nel dare un nome alle cose che tutti noi abbiamo in comune. Mi interessano i romanzi che si servono dell’immaginazione sì, ma per chiederci come si definisce il tempo che stiamo vivendo, qual è il suo impatto su di noi, come ci comportiamo di fronte alle nuove macchine che stanno cambiando la nostra esistenza. Per me questa è una domanda di prim’ordine: la turbolenza dei tempi in cui viviamo è potente, a volte oscura, comunque estremamente affascinante. Tutti noi siamo consapevoli, perché ne parliamo continuamente, di vivere in un’epoca di prepotente transizione, con cambiamenti tecnologici e scoperte scientifiche che si susseguono a un ritmo senza precedenti nella storia dell’umanità. Questi miei interessi, che mi avevano occupato da tempo ma che non avevo mai reso visibili, improvvisamente fecero irruzione nella mia narrativa, e questo fu un fondamentale punto di svolta, per me.

L’idea di far ruotare il romanzo intorno alla storia di un abuso sessuale le è venuta da qualche lettura?

No, è che volevo introdurre nella infanzia di Roland un evento capace di gettare un’ombra lunga su tutta la sua vita e di suscitare in lui sentimenti complessi. Da un lato, gli rimane il ricordo di un amore straordinario, dall’altro diventa lentamente consapevole di essere stato adescato prima e reso oggetto di un abuso poi. È questo il filo conduttore dell’intero romanzo, che mi ha dato anche la chance di mettere sulla pagina il confronto finale tra Roland e la sua maestra di piano, quando sono ormai due individui maturi: lui ha cinquantacinque anni, Miriam Cornell ne ha dieci di più. È una scena molto importante per me, perché mi ha dato anche l’opportunità di affidare al romanzo la mia convinzione del fatto che i traumi non si risolvono mai. O li rimuoviamo, attivando un meccanismo psichico molto potente e utile, o lasciamo che diventino parte di ciò che siamo. Il danno è fatto e bisogna conviverci, non c’è chiusura possibile per problemi del genere. La «terapizzazione» della società contemporanea mi lascia scettico. Anche l’abbandono di Alissa è senza soluzione possibile: quando Roland legge il suo primo romanzo e si rende conto che è un capolavoro, non sa come fare a combinare pensieri in lui tanto contrastanti: adora la narrativa della sua ex moglie e per il resto della vita rimarrà uno dei suoi lettori più devoti; ma al tempo stesso è furioso perché lei se n’è andata. E, ancora: quando incontrerà, decenni dopo la sua frequentazione di Berlino est, i due amici che riforniva clandestinamente di libri e dischi, scoprirà che al tempo stesso ricordano la stupidità e la crudeltà della ex Ddr, ma detestano anche il mondo occidentale e il suo esasperato culto del commercio. Una delle lezioni del libro è dunque che molto di quanto ci accade nella vita è senza risoluzione possibile, e il meglio che possiamo sperare è diventarne pienamente consapevoli e accettare di essere come si è.

Nei suoi libri tornano spesso scene grottesche: qui, per esempio, lei descrive, verso la fine del romanzo, due uomini maturi che lottano sull’argine di un fiume per il privilegio di spargere le ceneri di quella che è stata la moglie di entrambi, Daphne. Da una parte Peter, il primo marito di lei, che l’ha lasciata più volte; dall’altra Roland, che ha raccolto le sue ultime volontà.

Secondo me diamo alla parola «grottesco» significati diversi. Quella scena vuole essere, per me, al tempo stesso tragi-comica, e simbolica. Descrivendo la lotta dei due uomini ormai anziani intendevo alludere alla battaglia sulle interpretazioni della storia e in definitiva alla Brexit. Roland perde, torna a casa, e – qui sta la parte importante della scena – trova ad attenderlo una festa che i suoi familiari e qualche amico stretto hanno organizzato per lui: intorno al tavolo ci sono circa quindici persone, c’è chi cura una sezione del British Museum, chi si occupa di istruzione, chi fa il pediatra, chi è un matematico esperto di cambiamento climatico, chi fa l’assistente sociale, insomma tutte persone che lavorano nel servizio pubblico. Le loro opinioni sono ormai irrilevanti: «considerato lo spirito dei tempi – riflette Roland – erano un’unica accolita di nuovi emarginati». Ora a contare sono persone come Peter, interessate solo a fare soldi e a mantenere il potere: ovunque, sono queste le preoccupazioni principali della destra politica.

Nel nome dei suoi diritti di scrittrice, Alissa saccheggia la vita privata che aveva condiviso con Roland, e in definitiva lo diffama. Quando lui, che ha letto il suo libro in bozze, va a chiedergliene conto e a pregarla di cambiare alcuni elementi, lei non solo gli controbatte che non c’è somiglianza tra lui e il suo personaggio, ma gli dice – in sostanza – che i fatti della vita vera, calati dentro un romanzo, vanno presi come bugie. Se non lo capisci non sai leggere, lo apostrofa. Lei solidarizza con questa prospettiva?

Sì, sono più che d’accordo, qui Alissa parla per me. Il suo libro – come del resto il mio – non è un saggio storico, né un memoir. È un romanzo. Roland aveva letto i libri precedenti della sua ex moglie cercando tracce di sé, e il fatto di non trovarne lo aveva sempre un po’ deluso. Quando finalmente trova nel nuovo romanzo di Alissa una parodia del suo matrimonio, va da lei per indurla a cambiare i nomi, i luoghi e le circostanze, e lei gli risponde: va bene lo farò. Ma gli sta dicendo, in realtà, qualcosa in cui anch’io credo: non leggete un romanzo andando alla ricerca di voi stessi. Questa è una idea comune, secondo me, soprattutto a un pubblico di lettori giovani, ossessionati dall’importanza dell’Io. Non a caso, viviamo nell’era dei selfie. Certo, c’era una certa malizia, da parte mia: diciamo che ho affidato a Alissa una sorta di tutorial su come leggere il mio romanzo.

Quale è stata la pagina che le è stato più difficile scrivere?

È stato piuttosto doloroso, e infatti sono andato avanti molto lentamente, descrivere la scena in cui Roland viene portato in collegio, quando ha undici anni. Mi sono basato in gran parte su ciò che è realmente accaduto a me, quando in una giornata molto calda del 1959 venni accompagnato dai miei genitori in quella scuola dove avrei trascorso la maggior parte del tempo. Non so quanto ne fossi cosciente, allora, ma era l’ultimo giorno, o quasi, della mia infanzia. Avevo dunque lasciato la mia casa, e guardando indietro penso che per molti versi questa sia stata la cosa migliore che mi sia mai capitata; ma all’epoca fu un trauma. L’ho riportato nel romanzo in modo davvero veritiero, sia per riprovare quelle sensazioni, sia per dare un senso al gesto di mia madre, che lasciando me in quel collegio ripeteva un abbandono, già tre volte sperimentato con gli altri suoi figli.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento