I fantasmi del Sud affiorano dal Mississippi

Lungo gli argini / 10 Le sue rive custodiscono da sempre leggende, segreti e interrogativi. Le contraddizioni d’America riflesse nel corso del fiume: frontiera interna e cuore dell’impero del cotone, segregazione e memoria ritrovata. Da Mark Twain al noir. Huck (bianco) e Jim (nero) sono consapevoli della solennità di quelle acque ma temono le rive. Come i piccoli inseguiti da Robert Mitchum nel film di Charles Laughton del 1955. Per lo storico Frederick J. Turner la partita decisiva per lo sviluppo del Paese si è giocata qui. Ma a Natchez, città delle piantagioni, Greg Iles indaga l’eredità razzista di quel passato

Robert Mitchum in una celebre scena di «La morte corre sul fiume» di Charles Laughton (1955)

Robert Mitchum in una celebre scena di «La morte corre sul fiume» di Charles Laughton (1955)Lungo gli argini / 10 Le sue rive custodiscono da sempre leggende, segreti e interrogativi. Le contraddizioni d’America riflesse nel corso del fiume: frontiera interna e cuore dell’impero del cotone, segregazione e memoria ritrovata. Da Mark Twain al noir. Huck (bianco) e Jim (nero) sono consapevoli della solennità di quelle acque ma temono le rive. Come i piccoli inseguiti da Robert Mitchum nel film di Charles Laughton del 1955. Per lo storico Frederick J. Turner la partita decisiva per lo sviluppo del Paese si è giocata qui. Ma a Natchez, città delle piantagioni, Greg Iles indaga l’eredità razzista di quel passato

L’odio e l’amore tatuati rispettivamente sulle nocche della mano destra e della sinistra, a testimoniare di quanto volubile sia l’animo umano, capace di picchi improvvisi, di alternare la calma e il furore, il lento e pacato susseguirsi delle giornate all’irrompere di quel solo, drammatico istante che può mettere a repentaglio un’intera esistenza. La propria come l’altrui. Del predicatore, Harry Powell ha solo l’incedere in apparenza sereno, la voce ferma che scandisce passi della Bibbia, lo sguardo magnetico. In realtà è l’incarnazione del male, un «cacciatore», come recita il titolo originale del film, ma di esseri umani. Appreso da un compagno di cella di un «tesoro» frutto di una rapina il cui nascondiglio l’uomo ha rivelato solo ai due figli piccoli, Powell, che ha il volto di Robert Mitchum, ne uccide prima la madre per poi inseguire senza sosta John e Pearl, dieci e cinque anni.

LA STORIA TERRIBILE che racconta La morte corre sul fiume (The Night of the Hunter, 1955, unica regia dell’attore Charles Laughton) tratta da un romanzo di Davis Grubb, a sua volta ispirato a un fatto di cronaca nera avvenuto negli anni Trenta, è ambienta in West Virginia, lungo il fiume Ohio. Ma la fuga dei bambini, inseguiti sulla riva a cavallo dal finto predicatore che illuminato dalla Luna tenta di convince i piccoli con parole smielate che mal celano la violenza che gli monta dentro, evoca quella picaresca, ma non priva di interrogativi di Huck (bianco) e Jim (nero) sul Mississippi – fiume di cui l’Ohio è il principale affluente – descritta da Mark Twain ne Le avventure di Huckleberry Finn (Feltrinelli).

Il cadavere di Shelley Winters, che interpreta la madre dei bimbi, fluttuante sul fondo del fiume con i capelli aggrovigliati alle alghe, sintetizza quanto il film di Laughton sia debitore all’immaginario del «gotico sudista», ma lo sono allo stesso modo l’impasto di fede e superstizione, di isolamento e sguardo sull’avventura, di salvezza e perdizione che ne scandiscono la trama. Tutto, come quelle parole indelebili tracciate sulle mani del protagonista, sta lì a dimostrare quanto ci si trovi in un territorio di confine, dove ogni giorno si può giocare una partita tra la vita e la morte, tra qualche rara certezza, per quanto fragile, e le spesso illusorie speranze dell’avventura. Sullo sfondo di un bianco e nero che evoca le ombre cinesi e lo sfumare l’una nell’altra delle qualità morali degli esseri umani, si staglia il grande fiume, al tempo stesso maestoso e rassicurante, via di fuga e celebrazione dell’esistente, luogo della memoria più recondita e simbolo contraddittorio ma decisivo della storia americana.

Il Mississippi, lo aveva capito bene Mark Twain è molto più di un fiume, quasi una chiave di accesso all’America stessa. «Era una cosa abbastanza solenne, scendere per quel gran fiume placido, stesi sulla schiena a guardare le stelle, e non ti veniva voglia di parlare a voce alta, e nemmeno di ridere tanto, al massimo ci scappava una risatina», annota Huck nel suo diario. «La prima cosa che saltava agli occhi osservando la distesa d’acqua -aggiunge -, era una specie di linea scura, che poi erano i boschi sulla riva di fronte. Non riuscivi a distinguere nient’altro». Poi, via via compaiono le città, i campi coltivati, le fattorie.

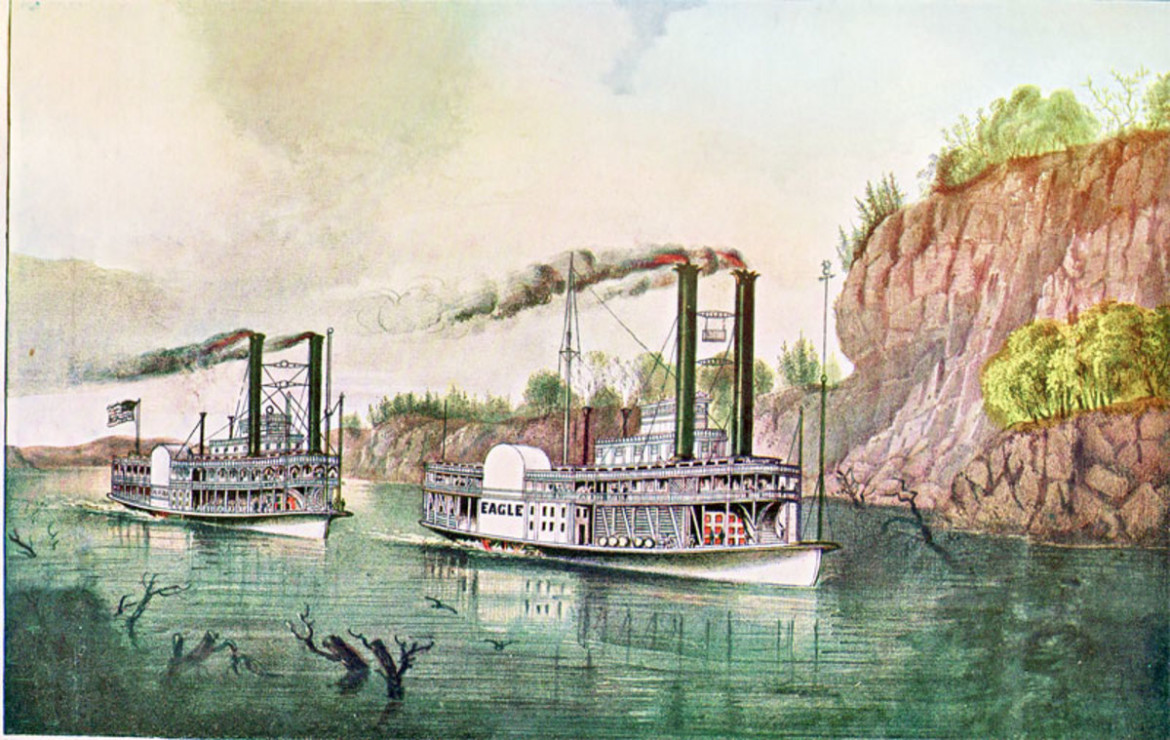

UN TERRITORIO GIGANTESCO compreso fra dieci Stati, dall’Iowa alla Louisiana, quasi una metafora di una possibile autobiografia nazionale come suggerisce John Barth che intorno al mito dell’intrattenimento itinerante sul fiume – spettacoli, casinò, bordelli – ha dato vita al suo romanzo più noto, L’opera galleggiante (minimum fax): «Mi è sempre parsa una magnifica idea costruire uno showboat su cui rappresentare una commedia ininterrottamente. Il battello non sarebbe ormeggiato, ma andrebbe su è giù per il fiume con la marea, e il pubblico sarebbe seduto sulle due sponde. Potrebbe afferrare quella parte della trama che il caso vuole si svolga mentre il bastimento passa, e poi dovrebbe aspettare il riflusso della marea per vederne un’altra parte».

LUNGO UN CORSO che sfiora i quattromila chilometri – oggi minacciato sempre più dall’inquinamento -, dal Lago Itasca in Minnesota, e dopo aver ricevuto le acque di un gran numero di fiumi, Wisconsin, Illinois, Missouri, Ohio, Arkansas e Red River, il Mississippi arriva a Sud di New Orleans dove sfocia nel Golfo del Messico in un ampio delta. Mario Maffi, l’americanista che al fiume ha dedicato un volume fondamentale, Mississippi (il Saggiatore) e che intorno a quelle acque ha scritto il romanzo Quel che resta del fiume (Vallecchi), spiega come si tratti di un itinerario a perdifiato che traversa il Paese fino «all’ultimo tratto di strada che conduce al pontile, al cartello che avverte “Benvenuti! Avete raggiunto il punto più meridionale della Louisiana. L’ingresso al Golfo”; lì si può solo tornare indietro. Davvero, “quel che resta del fiume”, stanco dopo tanto fluire e desideroso di concludere il viaggio».

Frontiera naturale, ambiguo confine culturale, museo a cielo aperto della grandezza e delle ferite d’America, la «conquista» del Mississippi è stata al centro dello sviluppo del Paese. «Qui, più che altrove, è la vera, reale America: il campo, il teatro e la base della civiltà del mondo dell’Ovest. La storia della Valle del Mississippi è la storia degli Stati Uniti». In un classico come La frontiera nella storia americana di Frederick J. Turner (il Mulino), prima edizione 1927, non c’è spazio per il dubbio: se tanto si è scritto della corsa verso il West per il definirsi dell’America che conosciamo oggi, la partita che si è giocata lungo quelle acque non è stata da meno. Tre imperi, quelli di Londra, Parigi e Madrid hanno misurato la propria egemonia su questa parte del «nuovo mondo», prima che i coloni della Nuova Inghilterra ne facessero una straordinaria via per il commercio e le comunicazioni.

Nello Stato che prende il nome dal fiume, lo raccontano parecchi romanzi recenti come quelli compresi nella Trilogia di Bois Sauvage di Jesmyn Ward (NN Editore) e alcuni film, tra gli altri, Mississippi burning di Alan Parker (1988), la vita dei neri continuava, e spesso continua ancora a valere davvero poco. Del resto, buon ultimo tra gli Stati ex schiavisti, il Mississippi ha cancellato l’emblema confederato dalla sua bandiera solo nel 2020 e dopo lunga una battaglia condotta da alcune celebrità locali come John Grisham, Morgan Freeman, Jimmy Buffett o l’autore di noir Greg Iles che dalla città di Natchez, 16mila abitanti sorta al tempo delle piantagioni di cotone lungo il corso del fiume, ha scelto di indagare il passato rimosso di questi luoghi, consapevole, per dirla con William Faulkner, un altro illustre nativo della zona che considerava quelle acque come una metafora dell’esistenza – «Per capire il mondo dovete prima capire il Mississippi» -, che, specie da queste parti, «il passato non muore mai; non è nemmeno passato».

COSÌ NEI ROMANZI DI ILES – il più recente, Cemetery Road (HarperCollins) -, forse al pari soltanto di quanto accade in quelli di James Lee Burke che al corso del fiume preferisce però i bayou della Louisiana, il Mississippi diviene una sorta di creatura vivente capace di conservare la memoria dolente dei corpi che vi sono stati abbandonati, del sangue che si è mescolato con l’acqua, delle lacrime che in troppi hanno versato per chi non ha più fatto ritorno a casa e il cui fantasma affiora ancora là dove la corrente si placa.

Un fiume dove si è cercata la libertà anche a costo della vita e che di un mondo dai mille volti e dai segreti spesso dolorosi conserva un ricordo imperituro. Luci e ombre, orrori e speranze che nelle sue memorie, intitolate non a caso La vita sul Mississippi (Mattioli 1885), Mark Twain riassumeva così: «La faccia dell’acqua, col tempo, è diventato un libro che mi ha raccontato la sua mente senza riserve, rivelando i suoi segreti con la stessa chiarezza come se li avesse pronunciati con una voce. E non era un libro da leggere una volta e da buttare da parte, perché aveva una storia nuova da raccontare ogni giorno».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento