Gogol’, serbare le follie della lingua o ridurle a ragione?

Classici russi Serena Vitale accosta le «Memorie di un pazzo», a due frammenti di una commedia incompiuta, «La mattina di un uomo indaffarato», e «La causa»: bilancio di una scelta di traduzione, opposta a quella di Landolfi, da Adelphi

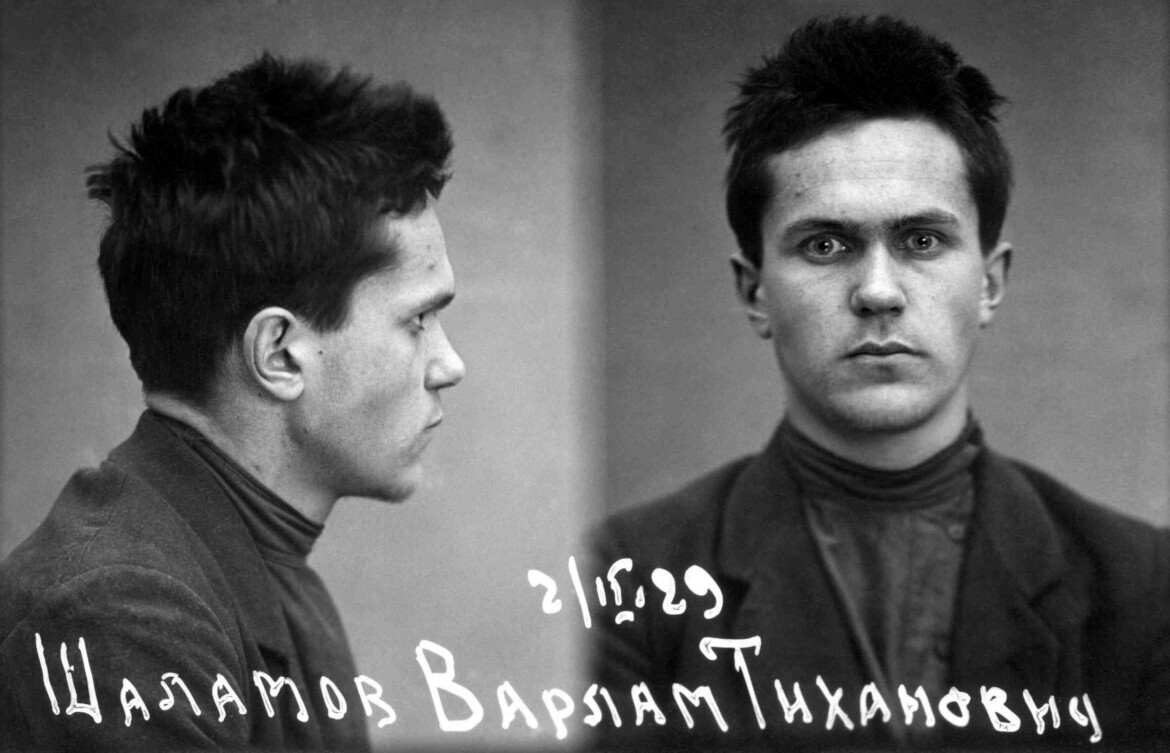

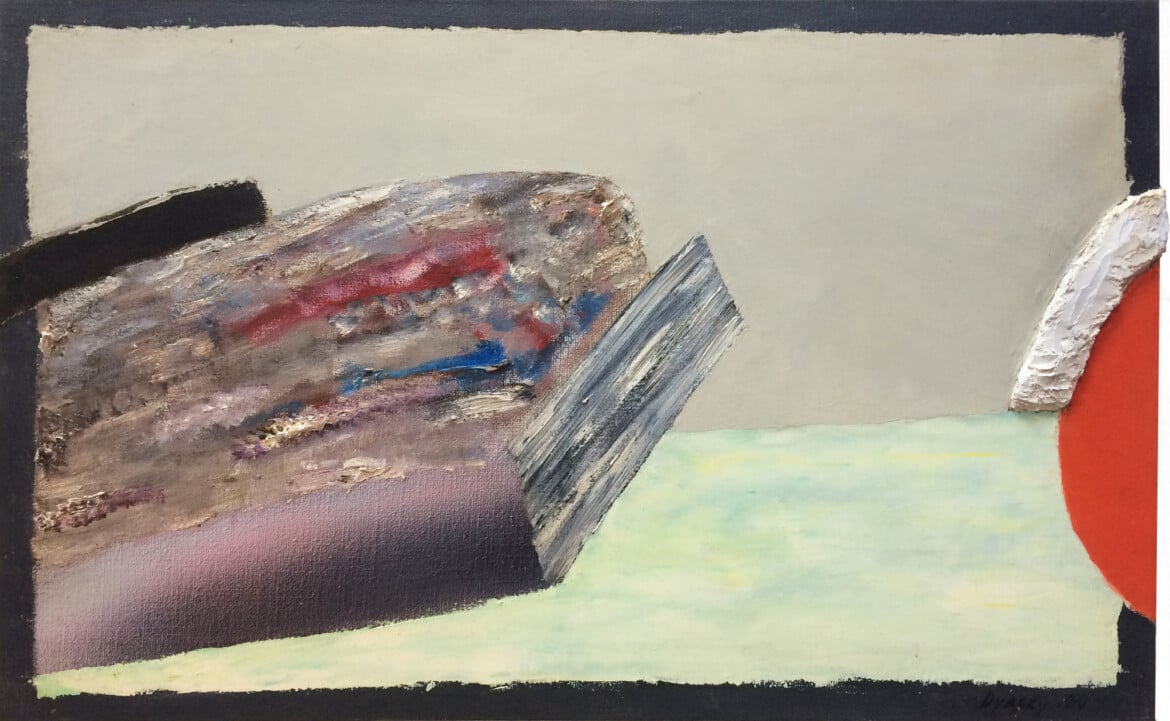

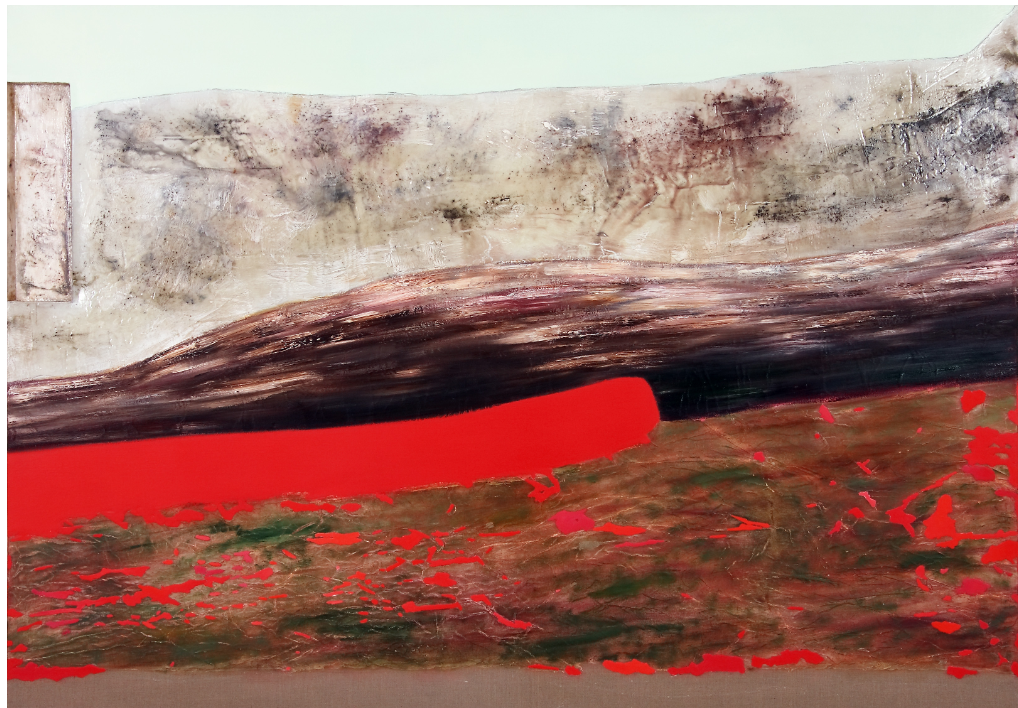

Da «Il naso», opera di Dmitri Shostakovich, tratto dall’omonimo racconto di Nikolaj Gogol’, Madrid, Teatro Real, 2023

Da «Il naso», opera di Dmitri Shostakovich, tratto dall’omonimo racconto di Nikolaj Gogol’, Madrid, Teatro Real, 2023Classici russi Serena Vitale accosta le «Memorie di un pazzo», a due frammenti di una commedia incompiuta, «La mattina di un uomo indaffarato», e «La causa»: bilancio di una scelta di traduzione, opposta a quella di Landolfi, da Adelphi

Una volta che dalla natìa Ucraina si fu trasferito a San Pietroburgo, il ventenne Nikolaj Gogol’ cercò nella capitale dell’Impero un impiego nella pubblica amministrazione, non senza nutrire segrete ambizioni di «essere utile all’umanità». Era il 1829, e presto ebbe modo di pentirsi: in un anno e mezzo di servizio nel dipartimento dell’Economia statale e degli immobili pubblici del Ministero degli Interni bastò a provocargli un crescente ribrezzo. A respingerlo erano il farraginoso apparato burocratico, la diffusa corruzione dei funzionari ministeriali, insomma l’incarnazione proteiforme (insieme all’esercito e alla polizia) di quell’entità astratta e minacciosa che era lo Stato russo, detentore spietato e inscalfibile del monopolio della decisione politica e dell’uso della violenza.

Una parte considerevole dell’opera letteraria di Gogol’ ha avuto per combustibile l’odio per lo Stato e i suoi gerarchi. Senza risparmiare i funzionari intoccabili di grado più alto, ossia i vertici protetti dalla censura (più che mai draconiana nella Russia di Nicola I), con sommo scandalo dei benpensanti che assistettero alla prima del Revisore nel 1836, nei suoi testi Gogol’ deride sindaci, generali, consiglieri segreti e poi, giù giù, fino agli ultimi gradini della scala gerarchica.

Ai più umili e inappariscenti servitori dello Stato, i «piccoli uomini» tra cui spicca il protagonista del Cappotto Akakij Akakievich Bašmachkin (malinconico antenato del ragionier Fantozzi), lo scrittore attribuisce un orizzonte esistenziale ristretto fino all’inverosimile, una vita interiore quasi inesistente; ma riserva loro un trattamento esente dalla ferocia che meritano i veri potenti, inducendo nel lettore almeno un po’ di pietà.

Se il più brillante critico dell’epoca, Belinskij, elesse Gogol’ a campione di critica sociale, attribuendogli il ruolo di difensore degli offesi e degli umiliati, l’ambivalenza dell’autore non sfuggì invece a Anton Chechov, che mezzo secolo dopo, nel 1883, nel suo Morte di un impiegato, mostrò come gli «eterni consiglieri titolari», trasformati dall’immaginario letterario in vittime del sistema, siano in realtà, in virtù della loro mentalità servile, i più zelanti guardiani dell’ordine costituito. E mostrò inoltre con quanta facilità, all’occasione, gli oppressi si trasformino in oppressori.

I chinovniki, gli impiegati dell’amministrazione pubblica, popolano l’universo onirico dei cinque Racconti di Pietroburgo di Gogol’, così battezzati da una tradizione editoriale postuma perché ambientati tutti nella capitale nordica dell’Impero russo, creata ex nihilo da Pietro il Grande all’alba del Settecento. Una nuova versione italiana di uno dei racconti pietroburghesi viene ora presentata da Serena Vitale: Memorie di un pazzo (Adelphi, pp. 103, 10,00), che oltre al celebre racconto da cui è tratto il titolo del libro, contiene anche due scene teatrali, schegge staccatesi dalla incompiuta e perduta commedia di Gogol’, Vladimir di terzo grado.

Pubblicato nel 1835, nella sua estrema concisione Memorie di un pazzo è una delle opere più riuscite, ma anche più tragiche, di Gogol’, e contiene il diario al quale un consigliere titolare, tale Poprišchin, affida il suo vissuto schizofrenico. Pagina dopo pagina, il lettore assiste all’implacabile aggravamento della malattia mentale nell’arco di una manciata di giorni. La psicosi è alimentata, in parte, dall’ossessione erotica nei confronti della figlia del potente e irraggiungibile generale, ai cui ordini è sottoposto lo zelante e infelice Poprišchin; e, per altro verso, dalla diabolica ambizione covata dall’insignificante impiegato, la cui mente nega l’umiliazione che gli deriva dalla realtà per rovesciarla in mania di grandezza. L’iniziale antipatia suscitata dal tono astioso e arrogante dell’autore del diario, il quale a un certo punto scopre di essere re di Spagna, viene di colpo spazzata via quando, nel finale, il ricovero coatto di Poprišchin in un ospedale psichiatrico e il trattamento disumano che vi riceve lo fanno prorompere in strazianti invocazioni d’aiuto, rivolte a una madre che non c’è.

Serena Vitale accosta sapientemente le Memorie di un pazzo alle due scene teatrali: La mattina di un uomo indaffarato e La causa, frammenti di una commedia incompiuta, dedicata alla storia di un chinovnik che, desiderando spasmodicamente di ricevere l’onorificenza statale più prestigiosa, la croce di Vladimir di terzo grado, finisce con il perdere il lume della ragione, fino a credere di essere egli stesso una croce di Vladimir di terzo grado. Nelle scene incluse nel volume il tema della follia è assente; in compenso, però, si danno a vedere in abbondanza l’indignazione e il sarcasmo che suscitano in Gogol’ i gerarchi dello Stato zarista, anime morte cui è estraneo ogni barlume di coscienza morale.

Come spiegò una volta per tutte quel grande esponente del formalismo russo che fu Boris Ejchenbaum, «in Gogol’ la composizione non è determinata dall’intreccio, che è sempre povero o manca del tutto». La situazione, quale che sia, «serve solo da impulso o pretesto per l’elaborazione di procedimenti comici» e di giochi linguistici.

La lingua è sempre l’unica vera protagonista in Gogol’: da qui tutta la difficoltà di serbare le sue forzature e stravaganze in traduzione. Nel presentare, negli anni Quaranta del secolo scorso, la sua versione dei Racconti di Pietroburgo, Tommaso Landolfi parlò del suo tentativo di aderire al testo originale «per quanto era possibile e ce lo concedevano le elementari leggi della nostra lingua». Della scrittura di Gogol’, lo scrittore italiano cercava di riprodurre «non solo il piglio, ma persino le incongruenze, i costrutti faticosi, le ridondanze, i luoghi comuni, le audaci o, se si vuole, arbitrarie temporazioni, la punteggiatura eccetera, (…) a costo di affaticare in qualche luogo il lettore».

Se Landolfi era disposto ad assumersi tali rischi, lo è decisamente meno Serena Vitale, il cui stile traduttivo tende piuttosto a risolvere con eleganza le asperità, a raddrizzare le storture linguistiche della scrittura originale. Una scrittura che, nel caso di Gogol’, può essere clamorosamente fuori norma, ridondante e, per dirla con Landolfi, «incongruente». Tanto più che, qui, abbiamo a che fare con una mente malata. E anche con un grottesco tragicomico che intende produrre effetti non poco perturbanti: far ridere il lettore e poi, all’improvviso, farlo rabbrividire e spingerlo al pianto.

Basti un esempio. A un certo punto del racconto Poprišchin, venuto in possesso della corrispondenza tra due cagnette, cerca di capire qualcosa della vita misteriosa e magnifica che si svolge dietro le porte, per lui sempre chiuse, dell’appartamento generalesco. Il pazzo, in preda all’agitazione, riflette: «I cani sono gente accorta, essi conoscono le relazioni politiche, sicché, è certo, vi troverò ogni cosa: il ritratto e le faccende private di quell’uomo». «I cani sono gente accorta…». Assurdo. Ma è così che scrive Gogol’: qui Landolfi si vieta di correggere l’aberrazione intenzionale e mantiene il ritmo della frase. La traduzione di Serena Vitale, invece, certamente più scorrevole, normalizza, spiega e completa la frase del pazzo: «I cani sono intelligenti, sanno tutto dei rapporti politici, quindi sono certo che troverò tutto: il ritratto del direttore, quello di cui si occupa».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento