Forme resistenti a Varsavia

Percorsi Foto inedite dal Ghetto, combattenti, e gli archivi di artiste dell'Est

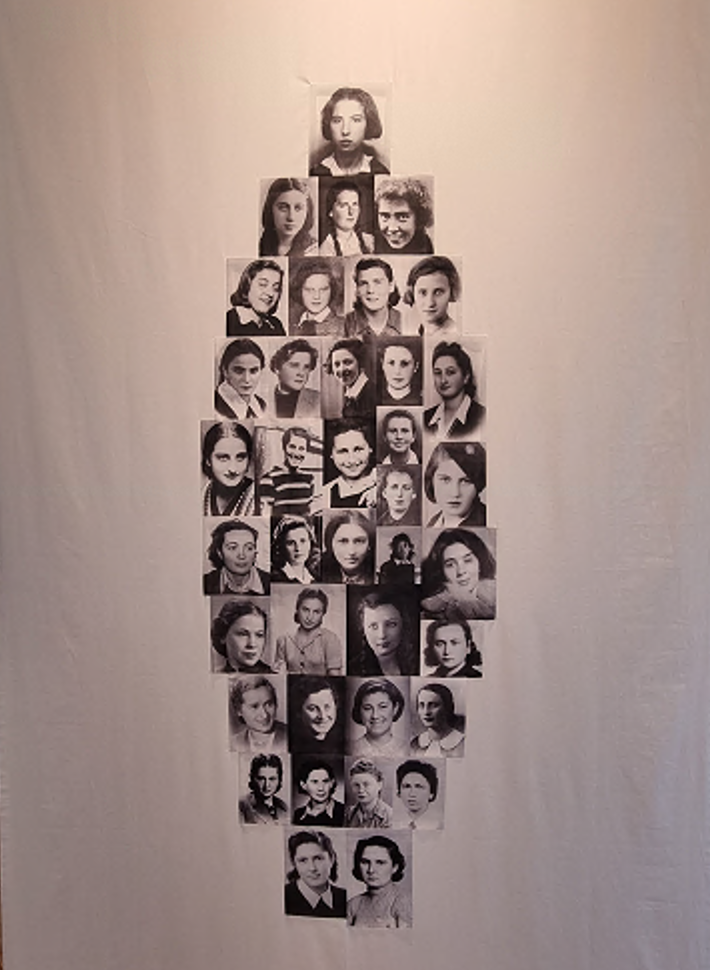

«Women fighters. An affective archive», Zuzanna Hertzberg in mostra (foto di Hanna Dzielinska)

«Women fighters. An affective archive», Zuzanna Hertzberg in mostra (foto di Hanna Dzielinska)Percorsi Foto inedite dal Ghetto, combattenti, e gli archivi di artiste dell'Est

«Saluti da Aleje Jerozolimskie» è il titolo dell’opera che inventa un paesaggio nuovo nel bel mezzo di una trafficatissima rotatoria di Varsavia: quella palma mediterranea e artificiale, alta 15 metri, che svetta da ormai vent’anni ricordando Gerusalemme, secondo il progetto dell’artista Joanna Rajkowska, doveva essere solo la prima di un filare che rovesciava la realtà in un incantesimo visivo. Ma poi è rimasta unica. Da una manciata di giorni, però, la città polacca ha accolto un’altra scultura «vivente» di Rajkowska: un gigantesco uovo azzurro elettrico dal quale scaturiscono i suoni di chi cova e di chi nasce, una specie di rito propiziatorio per una nuova storia tutta da scrivere, a Srodmiescie, in pieno centro.

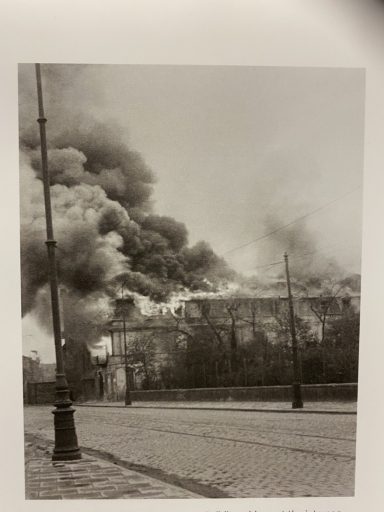

A Varsavia, il 2023 segna un tempo «doppio» e obliquo che vede intrecciarsi gli eventi radicata nel passato (ma che perdurano) e il presente della società contemporanea: una fusione che si manifesta spesso in quella metropoli ricostruita su stratificazioni di memoria e speranza: si ricordano gli ottant’anni dalla rivolta nel ghetto con mostre che ne ripercorrono le tappe drammatiche, ma si rintracciano anche le «biografie resistenti» fra le donne combattenti (in un anno politicamente difficile in Polonia, costellato di restrizioni dei diritti e di controllo del corpo femminile).

Così, c’è tutta una Varsavia che si rianima, a partire dagli archivi – luoghi del desiderio e non solo della ricerca documentale – restituendo momenti perduti e reti di connessione che lanciano i loro fili nel futuro. La trama dei rimandi è fitta e «cuce» insieme topografie ribelli, attraversando i confini cronologici. Sono proprio questi gli «archivi affettivi» presentati dall’artista e «artivista» Zuzanna Hertzberg alla Galleria studio, spazio che si snoda all’interno del Palazzo della Scienza, l’enorme e snello grattacielo sovietico del 1955 (che sorge di fronte alla stazione, edificio iconico della città), salvato dall’abbattimento e oggi prismatico centro culturale.

Partendo dalla Mechitza, che divideva rigidamente gli uomini dalle donne nelle celebrazioni liturgiche, Zuzanna Hertzberg la trasforma in una serie di pannelli narranti, sui quali scorre la vita e l’«epica femminile» ebraica. Rovesciando il loro destino marginale e votato all’oblio, pone le donne al centro degli accadimenti, senza più separazioni e racconta – dando un volto e un’anima alla folta folla di figure – un’individuale e collettiva resistenza che si è andata articolando tra le pieghe della Shoah. «La Mechitza – dice l’artista – è per me una superficie che crea un ordito, un motivo attrattore di diverse storie legate al disconoscimento della memoria e, simbolicamente, evoca una negazione». Tra le tante fighters che riaffiorano – alcune morte nei campi, altre sopravvissute e che hanno continuato la loro missione nella politica – c’è anche Cywia Lubetkin. Antifascista, scrittrice polacca, fra le leader del ghetto di Varsavia, fu l’unica donna in posizione di comando del gruppo Zydowska Organizacja Bojowa. Uscì dal ghetto attraverso la rete fognaria quando ormai la distruzione totale era vicina e, in seguito, partecipò alla rivolta di Varsavia contro l’occupazione tedesca. Hertzberg ha poi proseguito, al secondo piano della galleria con un altro tassello della sua «cartografia sentimentale», sbarcando questa volta in Spagna (la guerra civile del 1936-39) e riconsegnando parole e fati alle donne che lottarono per la Repubblica. Molte, infatti, furono le attiviste ebree appartenenti ai gruppi di volontari che cercarono di sconfiggere Franco. Un altro «omaggio» è dedicato all’ucraina Olga Taratuta, anarco-comunista che militò in un sindacato di lavoratori a Odessa. Più volte arrestata, esiliata, fu l’animatrice della Croce nera di supporto agli anarchici imprigionati, ma l’ultimo arresto del ’37 le fu fatale: venne condannata a morte.

Ma gli archivi sono tesori parlanti anche del nostro presente, in grado di spostare l’ago della bilancia delle affabulazioni mainstream e di produrre connessioni inedite. È così che l’artista e performer di Varsavia Katarzyna Kozyra (1963) ha immaginato, con la sua fondazione e le sue collaboratrici il Secundary Archive, una piattaforma nata per raccogliere i dati di molte «colleghe», di tre generazioni, che operano all’est e nei paesi baltici (geograficamente, si va dall’Albania all’Ucraina).

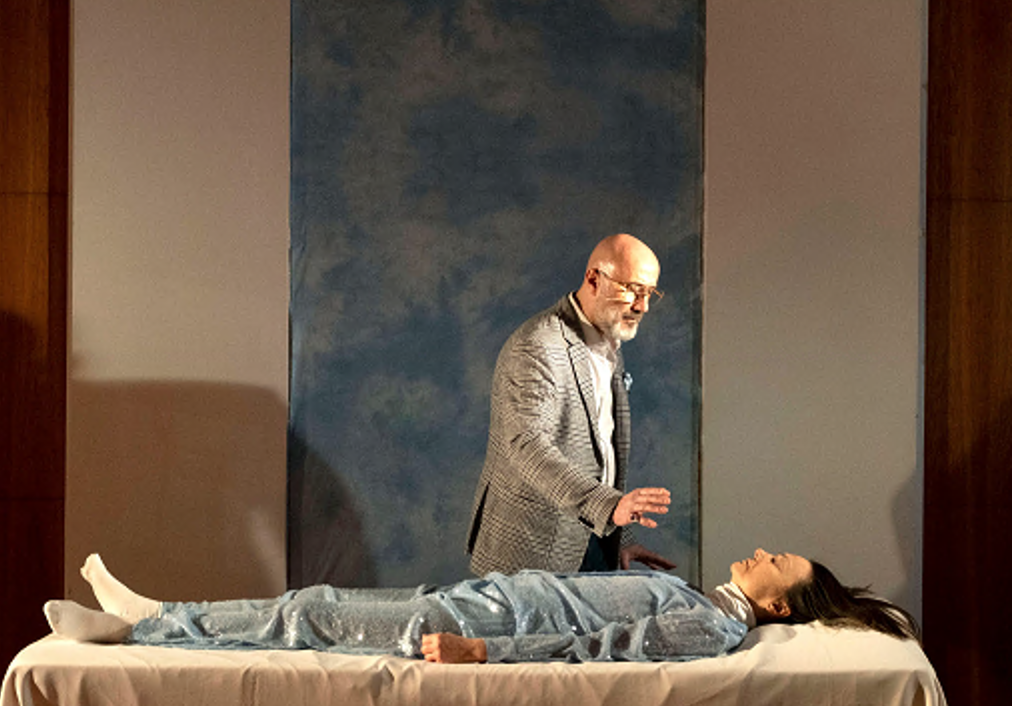

Autrice sempre spiazzante (la più celebre installazione è l’Olympia di Monet reinterpretata con il suo corpo nudo e le cicatrici della malattia), Kozyra, che ha da poco portato a compimento la performance Sen / Sleep – nel giorno del suo compleanno ha chiesto di essere ipnotizzata, dormendo mentre intorno a lei si svolgeva il party «in sua assenza» – lavora da due anni a questo archivio online. Presentato per la prima volta a Manifesta 14 di Pristina, raccoglie dichiarazioni di artiste, biografie, opere fornendo un ricco «catalogo» prima sommerso.

Con quel nome ironico, che allude al piano di sfondo riservato storicamente alle donne, è un enciclopedico mondo digitale che raddrizza le storture della rappresentazione di genere, fornendo conoscenza, una genealogia del pensiero femminista all’interno dell’Europa orientale e un dispositivo che attiva comunità per affinità elettive.

All’arte d’avanguardia femminile è anche dedicato il progetto della Arton Foundation: è il Forgotten Heritage, database che ha preso vita nel 2018, ideato nella sua forma di network dal collettivo Plural. Sono storie non scritte, che escono dall’invisibilità per farsi spazio. Con le loro pagine «da sfogliare», magnifico argine alle facili dimenticanze, interrogano insieme presente, passato e futuro.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento