Éric Hazan, un militante sul fronte editoriale della sinistra

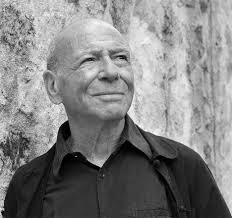

Di Parigi, la città in cui era nato ottantasette anni fa, Éric Hazan era diventato una sorta di biografo non ufficiale, ed è qui che è morto il 6 giugno. Era il più grande editore della sinistra francese, dopo François Maspero, e sicuramente uno dei più importanti su scala mondiale, paragonabile a Giangiacomo Feltrinelli: la sua vita è stata paradigmatica di una tradizione che la sinistra dovrebbe continuare a difendere, intrisa di una ambizione intellettuale versatile e cosmopolita.

Hazan era stato medico prima di diventare editore e saggista. Sebbene l’editoria fosse una tradizione di famiglia, Éric vi si dedicò solo dopo i quarant’anni. Nei due decenni precedenti aveva lavorato come cardiochirurgo, specializzandosi in pediatria e diventando una autorità riconosciuta in questo campo, che lo assorbì completamente, allontanandolo dal mondo intellettuale, che pure lo aveva attratto fin dalla adolescenza, quando, ancora studente di liceo, aderì al Partito comunista. Interessi solo temporaneamente accantonati, che sarebbero tornati a galla in seguito, diventando le sue principali preoccupazioni personali e professionali.

Del resto, Hazan ha sempre combinato il lavoro con l’attivismo. Durante la guerra di Algeria lasciò il Partito comunista e divenne un porteur de valises, ovvero un agente clandestino al servizio del Fronte di Liberazione. Quando nel 1975 scoppiò la guerra civile in Libano, raggiunse un campo palestinese per lavorarvi come chirurgo. Fu solo nel 1983 che, abbandonata la professione medica, assunse la direzione delle Éditions Hazan, casa editrice specializzata in arti figurative, che il padre aveva fondato alla fine della Seconda guerra mondiale.

Una passione di famiglia

Da sempre i libri avevano circondato la vita di Éric: suo nonno, un ebreo egiziano di lingua francese, possedeva una libreria al Cairo; da lì, il figlio, padre di Éric, si trasferì a Parigi per diventare lui stesso editore e sposare un’ebrea rumena nata in Palestina, con la quale sopravvisse, durante la guerra, nascosto in un villaggio nel sud della Francia, potendo contare solo sui loro risparmi. Consapevole del privilegio di appartenere a una famiglia che incarnava una condizione piuttosto paradossale – al tempo stesso immigrata e borghese – Éric diceva che sopravvivere all’Olocausto era soprattutto una questione di denaro. Chi ne aveva i mezzi riusciva a nascondersi, la maggior parte dei deportati erano immigrati ebrei d’Europa centrale, i più poveri.

Alla scuola elementare, che non poteva frequentare dal suo nascondiglio nel Sud della Francia, aveva sostituito gli insegnamenti della famiglia e letto i libri disponibili in casa. Dopo la liberazione, entrò al Lycée Louis-le-Grand, uno dei licei più prestigiosi di Parigi, dove si rese conto di aver ricevuto un’istruzione eccellente, probabilmente migliore di quella della maggior parte dei suoi compagni di scuola. Già allora, la letteratura e la storia erano i suoi interessi principali, ma il padre lo spinse verso la professione medica, ritenendola più solida. Hazan diventò un chirurgo importante e apprezzato, direttore di una clinica pediatrica, ma dopo una ventina d’anni decise di dedicarsi alle passioni che aveva sacrificato, cogliendo l’occasione di prendere in mano le redini della casa editrice paterna. Si avventurò oltre i gusti eruditi ma in fondo convenzionali del padre e trasformò rapidamente le Éditions Hazan in un riferimento imprescindibile per i libri d’arte moderna, aperta alle avanguardie del XX secolo, con un’attenzione particolare alla fotografia.

Quando lo incontrai per la prima volta, a metà degli anni Novanta, Éric stava preparando un libro sulla fotografia e la rivoluzione: ricordo l’entusiasmo contagioso con cui mi descrisse le due foto esistenti delle barricate di Parigi del 1848. In quegli scatti si ritrovavano insieme le sue passioni intellettuali: Parigi, la rivoluzione, l’arte e la storia del XIX secolo. Alla fine degli anni Novanta, quando la concentrazione dell’industria editoriale francese nelle mani di pochi gruppi monopolistici cominciò a minacciarne l’indipendenza, le Éditions Hazan furono assorbite da Hachette. Éric non ne sopportava gli imperativi commerciali e nemmeno intendeva assecondare l’esercizio foucaultiano del «sorvegliare e punire»; così rassegnò le sue dimissioni per fondare La fabrique. Al posto dei libri d’arte, cominciò a pubblicare testi politici e di teoria critica, investendo i suoi risparmi nell’impresa, che per gran parte della sua esistenza venne gestita in una unica stanza.

Creò un piccolo comitato editoriale (del quale ho fatto parte per quasi un decennio) che si riuniva regolarmente per proporre e discutere progetti di libri, mentre lui svolgeva con la sua compagna il lavoro quotidiano di editor, correttore di bozze, amministratore, addetto stampa. Tutto quanto avveniva in casa editrice era sottoposto alla leadership carismatica di Éric – il cui profilo politico era a volte settario ma mai dogmatico – che dirigeva tutto brillantemente, efficace e infaticabile. Non fu mai un «editore organico», legato a un movimento o un partito; si interessava al marxismo, ma era molto sensibile al richiamo di una composita tradizione francese premarxista dalla quale aveva ereditato la sua vena «autoritaria», ammorbidita comunque da una personale generosità e gentilezza. I suoi eroi erano Robespierre e Blanqui, di cui pubblicò gli scritti e di cui indossava i panni con tipico atteggiamento iconoclasta. In un’epoca di trionfante neoliberismo, la voce dissidente de La fabrique divenne rapidamente un punto di riferimento indispensabile per gli intellettuali anticonformisti e gli interpreti del pensiero critico e si fece vessillo editoriale del movimento di decolonizzazione, attraverso la pubblicazione di libri che mettono in discussione i dogmi del nazional-repubblicanesimo francese e ne rivelano i retroscena coloniali. La xenofobia e l’islamofobia sono stati i bersagli naturali di Hazan, non perché volesse dar prova di generosità e compassione verso gli immigrati (il classico slogan della sinistra francese suona touche pas à mon pote, ovvero «non toccare il mio amico»), ma perché credeva nell’uguaglianza e nell’auto-emancipazione.

Con pari energie si impegnò a pubblicare libri sull’Olocausto, sulla crisi della democrazia, sulla gentrificazione delle metropoli, sul «capitalocene» e sui diritti delle minoranze di genere, rinnovando anche quella tradizione anticolonialista che aveva contraddistinto negli anni Sessanta un’altra grande casa editrice francese sua antenata, le Éditions Maspero, con un’attenzione particolare al Medio Oriente, e dando voce ad autori palestinesi ed ebrei antisionisti.

Scrisse lui stesso un saggio con l’amico Eyal Sivan, il regista israeliano autore di Route 181 (2003) e Jaffa, The Orange’s Clockwork (2009), per denunciare il falso uso della storia ebraica nel legittimare le moderne politiche israeliane. In questa direzione, Éric reinterpretava il lascito di Isaac Deutscher sull’«ebreo non ebreo», che rifiutava la religione ebraica in nome del cosmopolitismo e del secolarismo, ma non esitava a presentarsi come ebreo di fronte agli antisemiti.

Lui stesso scrittore

Mentre ristampava classici e non solo – da Marx a Benjamin e Adorno, ma anche volumi di teoria critica contemporanea di autori fra cui Giorgio Agamben, Jacques Rancière, Alain Badiou, Daniel Bensaïd e Andreas Malm, e studi critici su Proust e Balzac – scoprì di avere lui stesso un talento letterario, che lo portò a scrivere un besteseller internazioneale come L’Invenzione di Parigi (2002), una storia della capitale francese raccontata attraverso le sue strade, le sue piazze, i suoi monumenti e le sue lotte; ma anche una Storia della Rivoluzione francese (2012) che recuperava la narrazione – generalmente considerata storiograficamente obsoleta – come metodo della storia radicale, a sua volta ispirato a Balzac e a Benjamin, così come agli storici Jules Michelet e E.P. Thompson.

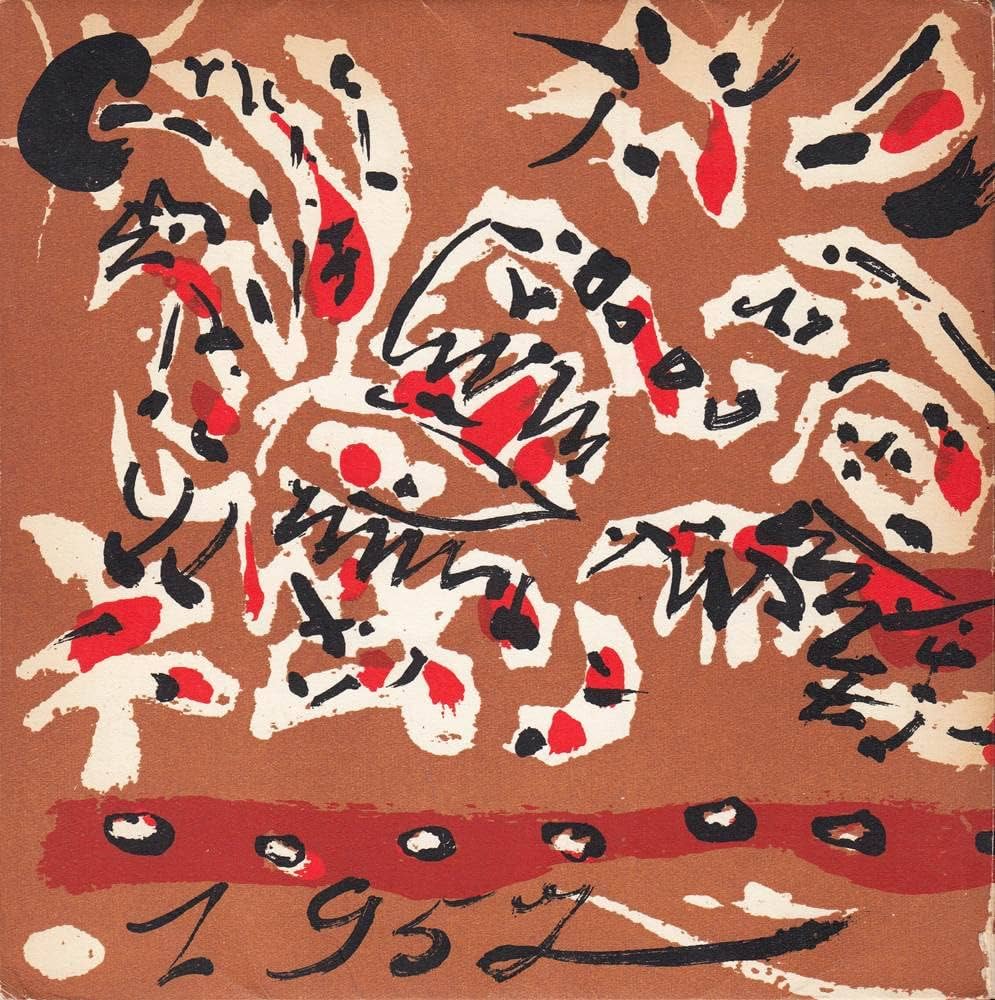

Éric Hazan ha dato a La fabrique un profilo politico e intellettuale, chiaramente distinguibile per i temi trattati, i titoli e anche una grafica molto sobria, elegante e austera, dai colori forti ma senza immagini. Questa era la sua impronta. Tuttavia, a differenza di Maspero, che era scoraggiato, pessimista e deluso quando, nel 1980, abbandonò la sua casa editrice per diventare scrittore, critico e saggista (fortunatamente un altro grande editore, François Gèze, prese in mano la casa editrice che divenne La Découverte), Éric è stato in grado di creare una équipe che assicurerà la continuità della sua impresa. La sua eredità non sarà né dimenticata né abbandonata.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento