Dubravka Ugrešic, il punto del dolore

1949-2023 Un ritratto della scrittrice croata morta il 17 marzo a Amsterdam, attraverso i due suoi ultimi titoli: «La volpe» e, ora riedito, «Il Museo della resa incondizionata», entrambi da La nave di Teseo

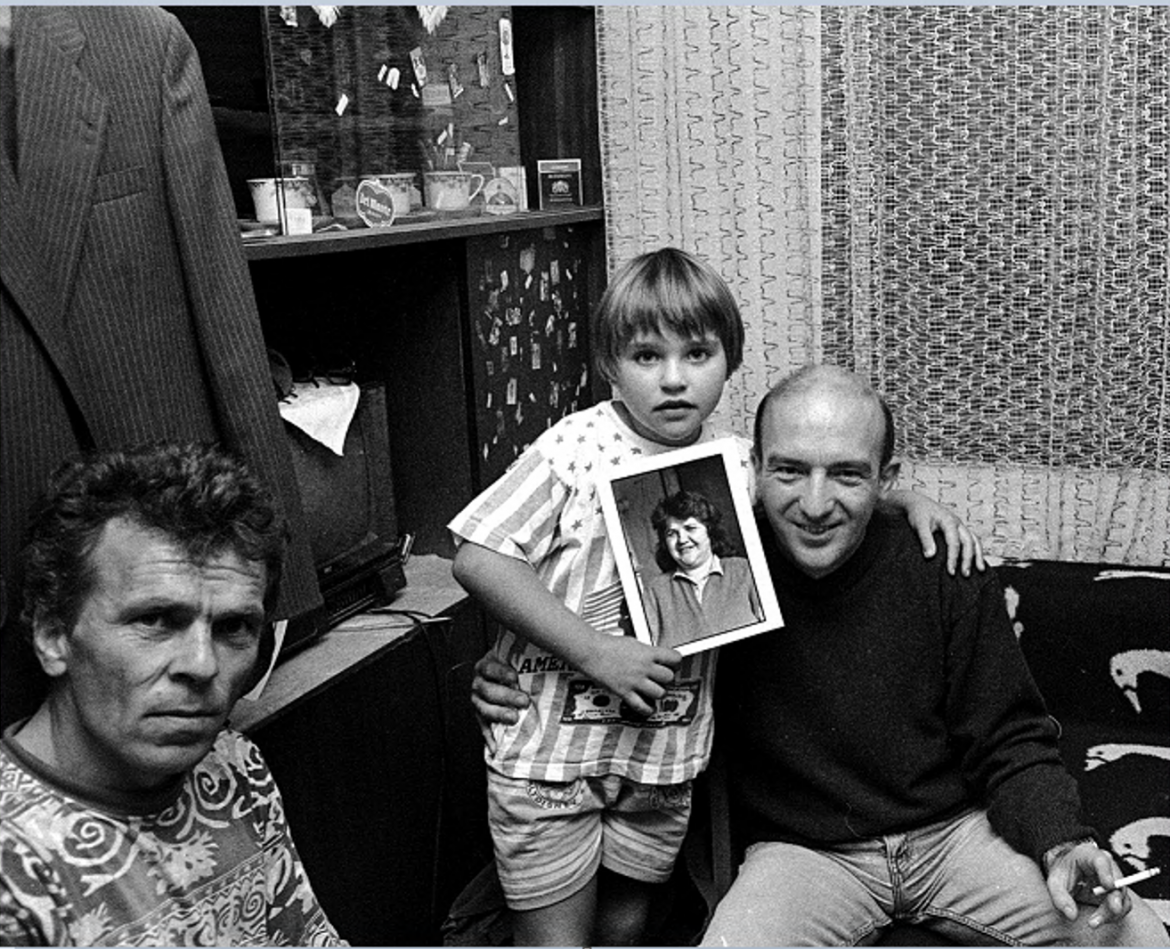

Vlatka Horvat da «This Here and That There», 2009

Vlatka Horvat da «This Here and That There», 20091949-2023 Un ritratto della scrittrice croata morta il 17 marzo a Amsterdam, attraverso i due suoi ultimi titoli: «La volpe» e, ora riedito, «Il Museo della resa incondizionata», entrambi da La nave di Teseo

Quando Dubravka Ugrešic racconta di avere deciso di studiare il russo all’inizio degli anni Settanta, non spiega come mai scelse di occuparsi di scrittori sovietici particolarmente idiosincratici: dissidenti, esuli, talvolta prigionieri che nondimeno finirono per essere parte integrante, volenti o nolenti, della propria letteratura nazionale. La scelta della allora giovane scrittrice, all’epoca di nazionalità iugoslava, di tradurre letteratura sovietica è parte di quell’evento calamitoso di cui consiste l’intera sua biografia. «A momenti ebbi l’impressione – ha dichiarato il saggista croato Predrag Matvejevic – che l’autrice avesse riannodato il filo della letteratura russa proprio nel punto in cui era stato interrotto con la violenza».

Cresciuta nella Croazia socialista, negli anni successivi al crollo della Jugoslavia, Ugrešic espresse forti critiche nei confronti del nuovo assetto politico, rifiutandone la retorica nazionalista. Finì presto nella lista nera della cultura ufficiale croata, e scelse di emigrare nei Paesi Bassi; da allora, nella sua produzione letteraria si avverte la malinconia dell’allontanamento – volontario, come spesso ha avuto modo di rivendicare, ma non per questo meno sofferto.

Memorie della quotidianità

Nel Museo della resa incondizionata, già edito da Bompiani nel 2002, e ora ripreso da La Nave di Teseo (traduzione di Lara Cerruti, pp. 368, € 20,00), testo spartiacque del 1996, l’autrice riporta una serie di brevi episodi risalenti a periodi diversi, trascorsi tra Berlino, l’America e la ex Jugoslavia. Memorie della quotidianità, si direbbe, ma di alta intensità emotiva, dialoghi e conversazioni che spesso evaporano in solipsistiche meditazioni.

Assorta in uno stato di atarassica osservazione dei fatti passati e presenti, la voce narrante mostra, in realtà, i segni di una sfinente, fervida nostalgia: perché la fuga è già avvenuta, ma l’approdo non basta a camuffare un sentimento di assoluta solitudine. E che sieda pigramente in compagnia di una conoscente, o scorga una faccia nota all’angolo della strada, o vaghi per una città straniera, l’esiliato rivive sempre la stessa situazione, esponendola metodicamente: «All’improvviso gli sembra che l’esilio perciò non sia il risultato di circostanze esterne né una sua scelta, ma quello di una coordinata che il destino già da tempo ha tracciato per lui. Preso da questo dolce e appassionato pensiero, l’esiliato inizia a sbrogliare quei segnali sconnessi, crocette e nodini, e all’improvviso gli sembra di leggere nel tutto un’armonia segreta, la logica circolare dei simboli».

Il Museo si mostra dunque come una vera e propria architettura letteraria la cui esposizione ha spesso il carattere dell’accumulo, che non si limita al materiale di natura esistenziale, ma include tutto quel carico di simboli, di reperti che ogni vissuto porta con sé. Quando i simboli sopravvivono indipendentemente dal legame che li vincolava alla loro semantica originaria – spiegava Ugrešic – diventano uno strumento di contesa: è accaduto in Croazia nei primi anni Novanta, quando un intero orizzonte iconografico e retorico – quello della Jugoslavia nata dalla Resistenza – venne rovesciato. L’autrice dedicò il libro alla madre Veta Ugrešic, emigrata dalla Bulgaria nel secondo dopoguerra per ricongiungersi a un uomo che non avrebbe ritrovato: era stata lei la prima esiliata della famiglia.

Nella sua ricostruzione, la figlia si accanisce sulle memorie di questa donna, descrivendone – a partire dalle fotografie – il tragico e impacciato tentativo di ridare un ordine ai nomi e alle cose, che fino a un certo momento le erano stati familiari. Guardandosi indietro, i personaggi di Ugrešic sembrano non conoscere più la lingua che custodiva il loro passato; nell’atto di risistemare un album di fotografie – occupazione privata per eccellenza – o nel tentativo di tenere un diario, ci sono dunque tutti i sintomi di un’amnesia, poiché «la memoria è come una biblioteca nella quale i libri non sono in ordine alfabetico, una biblioteca a cui mancano antologie».

Spigliatezza intimista

Nella resa di un trauma che è in primo luogo personale, Ugrešic dimostra una certa spigliatezza, come se la condizione di «esiliato» implicasse di per sé poco da perdere, e dunque non avesse senso prestare troppa cura alle strategie della propria autorappresentazione. A ben guardare, il fatto che qui l’impronta autobiografica sia così convincente deriva sia dall’assunzione del rischio di declassamento, sia dal raccontare ogni minuzia di quanto sperimentato senza temere di «tastare il punto di dolore». Nel momento stesso in cui penetra nella sfera più intimista, l’autobiografismo di Ugrešic si nasconde dietro una certa ironica discrezione, lasciando venire a galla la qualità della scrittura, connotata da un andamento aforistico, a singhiozzo, il cui nitore stilistico ricorda il Brodskij di Fuga da Bisanzio, dove il diario sfocia impercettibilmente nel saggio.

Gli stessi elementi tornano nel recente La volpe (traduzione di Olja Perišic, La Nave di Teseo, pp. 384, € 22,00), che affronta più direttamente il problema della finzione. Se nel Museo la vena romanzesca contagiava, ma in forma diluita, la prosa di Ugrešic, qui si afferma in una serie di giochi narrativi, all’interno di una raccolta di storie poco definibili, che vedono l’autrice spostarsi dal Giappone alla Russia, da Napoli a New York in circostanze e tra interlocutori al limite della verosimiglianza. Incontri con fantomatiche scrittrici, biografie non verificabili, raffinati esperimenti intellettuali passano di volta in volta in primo piano dando l’illusione di andarsi a condensare in un qualche nucleo, mentre di fatto l’intera struttura della narrazione sfugge continuamente alla presa.

Tema letterario e al tempo stesso animale totemico, la volpe che compare nel titolo è simbolo dell’inganno: funesta gli ambienti in cui vive, è seduttrice, destinata a non essere creduta e condivide il destino di Ugrešic, perché come l’esiliato valica soglie e frontiere. A vent’anni dall’uscita del Museo, le confidenze di Ugrešic si fanno meno attendibili: se è vero che La volpe suscita empatia perché porta in pegno il racconto di vite passate, altrettanto vero è che quando il lettore allunga la mano verso più dettagliati resoconti, la verità gli viene sottratta, come un grappolo d’uva, e insieme alla commozione gli resta la letteraria frustrazione di essere stato derubato.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento