Henri de Régnier, Venezia postuma e carnevalesca

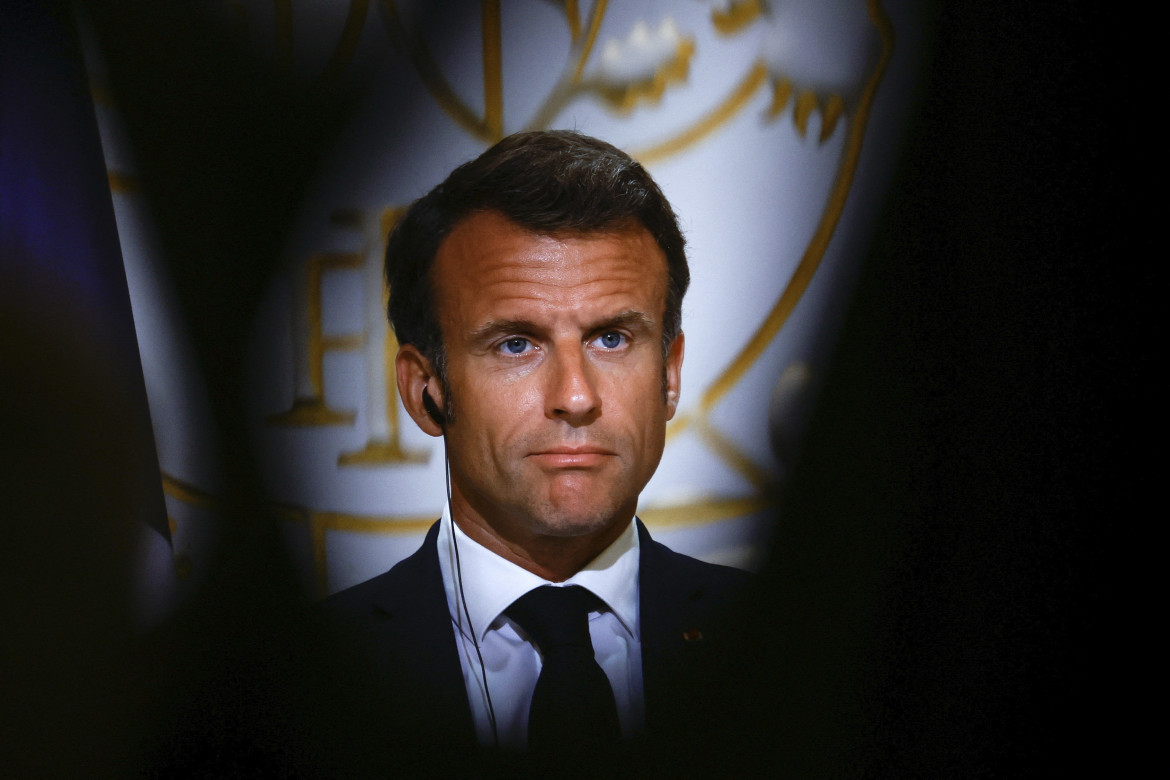

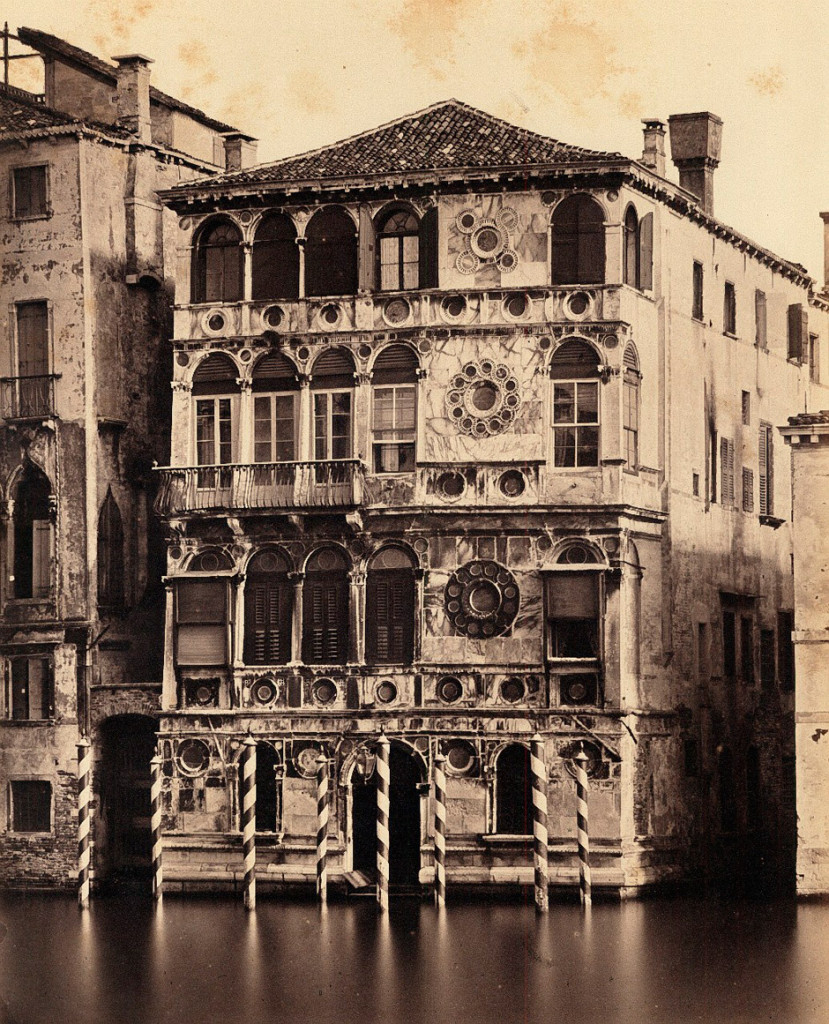

«In questa antica casa dei Dario / Henri de Régnier / poeta di Francia / venezianamente scrisse e visse / anni 1899 e 1901». Tale testo, concepito da Diego Valeri, fu apposto nel 1948 nella lapide rivolta verso il Campiello Barbaro, sul muro esterno del giardino di Ca’ Dario. Ci troviamo a Venezia, nel sestiere di Dorsoduro; nelle vicinanze sorge il Museo Guggenheim, ovverosia Ca’ Venier dei Leoni, il cui progetto, affidato all’architetto Lorenzo Boschetti nel 1749, si interruppe durante la costruzione del pianterreno (gli abitanti soprannominarono il palazzo «mai finìo»). Ca’ Dario, splendida residenza affacciata sul Canal Grande, commissionata nel 1479 da Giovanni Dario all’architetto Pietro Lombardo, è tristemente famosa per le vicende legate, in epoca moderna, alla sorte di alcuni proprietari, tra cui Raul Gardini e il conte Filippo Giordano delle Lanze, assassinato nel luglio 1970 da un marinaio croato, poi condannato in contumacia.

Il palazzo, recante la scritta «Urbis Genio Ioannes Darius», si contraddistingue per il motivo architettonico dei dischi marmorei. Venne acquistato nel 1896 dalla Contessa de la Baume-Pluvinel che, insieme all’amica M.me Bulteau, ospitò intellettuali raffinati come Paul-Jean Toulet, Eugène Marsan e Henri de Régnier. Quest’ultimo dedicò ampio spazio nelle sue opere ai dodici soggiorni veneziani effettuati tra il 1899 e il 1924, solo o in compagnia della moglie Marie, figlia del poeta parnassiano José-Maria de Heredia, divenuto Accademico di Francia, dopo il successo ottenuto con la raccolta Les Trophées (1893).

L’altana La dolce vita di Venezia 1899-1924 esce ora per De Bastiani Editore nella raffinata traduzione di Bruno Longo, la prima apparsa nel nostro paese (pp. 376, € 18,00). L’altana è proprio quella di Ca’ Dario (qui Palazzo Dario), dove l’autore si recava con le amiche a rimirare il panorama mozzafiato offerto dal Canalazzo. Era visibile anche la Casetta Rossa, appartenuta al principe austriaco Fritz Hohenlohe-Waldenburg, in cui trovò ricetto a più riprese D’Annunzio, «orbo veggente» del Notturno incluso. Non troppo distante, a Palazzo Barbaro, Henry James attese alla stesura del Carteggio Aspern.

L’Altane ou la vie venitienne, uscito per i tipi del Mercure de France nel 1928, si potrebbe affiancare ad altri testi ispirati alla Serenissima, a cominciare dalle brevi prose di taglio impressionistico confluite nelle Esquisses vénitiennes (1906) e dai Contes vénitiens (’27), tradotti nel 2021 da Robin Edizioni, dopo aver anticipato qualche anno prima il racconto L’incontro. Ma l’opera stessa di Régnier è disseminata di molteplici riferimenti alla città lagunare: si pensi al romanzo La Peur de l’amour (1907) e alle Histoires incertaines (’19), prefate da un narratore di vaglia come Bernard Quiriny in una ristampa effettuata da L’eveilleur che fa da pendant con la monografia Monsieur Spleen. Notes sur Henri de Régnier, edita nel 2013 dalle Éditions du Seuil. In appendice figura un esauriente Dictionnaire des maniaques suddiviso per voci concernenti i personaggi scaturiti dalla variegata opera narrativa (da ricordare anche la biografia Henri de Régnier. De Mallarmé à l’Art déco di Patrick Besnier, pubblicata da Fayard nel 2015).

D’altronde il critico Albert Thibaudet se da un lato giudicava Régnier «la personalità poetica più completa, più duttile e più varia del movimento simbolista», dall’altro tendeva a sminuirne i romanzi, «piuttosto disuguali», attribuendo «meno stile e più vita» a quelli composti dalla moglie. Un discorso a parte merita il complesso rapporto con Marie de Heredia, in arte Gérard d’Houville, contesa fino all’ultimo a Pierre Louÿs che troverà modo di rivalersi allacciando una torbida liaison con la donna, sfociata in una serie di fotografie dove risulta immortalata come Eva, nonché nella nascita del figlio Pierre, soprannominato Tigre.

Gide, all’oscuro di tutto, si congratulò con il marito, dedicatario dei Cahiers d’André Walter, con parole fendenti come rasoiate: «Saluto di tutto cuore l’arrivo a questo mondo di un piccolo essere a vostra somiglianza». Régnier, destinato a un matrimonio bianco, non rinnegò mai Marie (innumerevoli i riferimenti alla sua figura e alla sua opera, presenti anche nell’Altana), riconoscendo quel figlio a cui, paradossalmente, fece da padrino proprio Louÿs, destinato a sposare la sorella minore Louise (per ulteriori approfondimenti sull’intricata vicenda si rimanda alla biografia Marie de Régnier l’inconstante di Robert Fleury, Plon 1990, e al Dossier secret Pierre Louÿs-Marie de Régnier curato da Jean-Paul Goujon per Christian Bourgois nel 2002). L’erotomane Louÿs descrisse le abitudini licenziose delle tre sorelle Heredia in Trois filles de leur mère, composto nel 1910 ma uscito postumo nel ’26. Stilò inoltre un Catalogue chronologique et descriptif des Femmes avec qui j’ai couché, impreziosito dalle tecniche erotiche adoperate in ogni singolo incontro. Marie ebbe una relazione anche con il succitato Vate, il quale, da par suo, la battezzò «Sora Notte» per la chioma corvina e l’indole inquieta.

Ma torniamo al libro. È suddiviso in sedici capitoli, procede in ordine cronologico, mettendo in risalto le impressioni di un flâneur d’eccezione, innamorato di una città in cui perfino un acquazzone somiglia a «una pioggia di vetro filato». Alternando ricoveri sempre diversi (oltre a Ca’ Dario, l’Hotel Vittoria, Casa Zuliani, Ca’ Venier dei Leoni, Palazzo Vendramin ai Carmini), Régnier sembra dipingere, con levità e maestria tiepolesche, scenari rassicuranti, appena soffusi di tinte malinconiche, che talora virano verso i toni grotteschi adoperati da un altro Tiepolo, il figlio Giandomenico: le pagine si popolano di figure rievocanti i Pulcinella «gibbosi, indaffarati, malvagi» che si fronteggiavano sine tempore sulle pareti affrescate di Villa Zianigo, infine trasportati a Ca’ Rezzonico. Nella dimora in cui perì Robert Browning, riplasmata in chiave settecentesca dopo l’acquisto da parte del Comune (1935), aristocratici incipriati e cicisbei in bauta affiorano come lemuri tra bagliori rococò e interni domestici dipinti da Pietro Longhi. L’aspirazione di Régnier era quella di diventare un veneziano autentico, in grado di apprezzare i particolari deliziosi, a tratti leziosi, di una città «carnevalesca e postuma», contrapposta a quella estenuata dal colera di manniana memoria.

Così, tra incontri con gli amici Jean-Louis Vaudoyer e Édmond Jaloux (ma anche Ugo Ojetti) cadenzati «sotto il Cinese» al caffè Florian e un’esibizione canora tra le calli notturne di Reynaldo Hahn che avrebbe estasiato Proust, tra lunghe escursioni in gondola fino a Torcello e visite all’atelier di Mariano Fortuny, la narrazione si dipana attraverso il sentimento, gioioso e giocoso, di scoperte desiderate e sempre differite. Régnier, ostentando i riflessi monocordi del monocolo, racconta come chinoiseries, specchi molati e calamai rintracciati con solerzia presso antiquari autoctoni formino un irrinunciabile bric-à-brac destinato a costituire in rue Boissière una miniaturizzata Venise chez soi. Un’idea meno inflessibile della città aveva la marchesa Luisa Casati, qui ventilata nella marchesa V., che organizzava a Ca’ Venier dei Leoni, acquistata nel 1910, feste in costume con tanto di pianista nudo, cosparso d’oro, e leopardi intontiti dalla morfina.

Potremmo ricordare il titolo di quell’anomalo Baedeker composto anni fa da René Huighe e Marcel Brion: Perdersi in Venezia. Ebbene, perdersi lungo questa ragnatela di calli e fondamenta, di campi e sottoportici, con screziature verdazzurre che baluginano sotto il marmo dei ponti, significa addentrarsi in una dimensione metafisica promessa al forestiero da dèi compiacenti e crudeli. L’aveva capito Brodskij, autore dell’indimenticabile Fondamenta degli Incurabili, che attribuiva proprio a Régnier la sua scoperta di Venezia, fatta attraverso la lettura di alcuni romanzi tradotti da Michail Kuzmin.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento