Cinema decolonizzato, cinema militante

Convegno e retrospettiva «Le ex colonie portoghesi: media e decolonizzazione», tra Casa del cinema e Università La Sapienza, a Roma

Convegno e retrospettiva «Le ex colonie portoghesi: media e decolonizzazione», tra Casa del cinema e Università La Sapienza, a Roma

Il primo a nascere, l’ultimo a morire. La storia del colonialismo portoghese è quella di oltre quattro secoli di presenza in Africa, fino all’indipendenza delle colonie africane (Angola, Capo Verde, Guinea-Bissau, São Tomé e Príncipe, e Mozambico) avvenuta il 1973 e il 1975. La decolonizzazione di questi paesi però non fu un processo indolore, costò oltre dieci anni di guerra e migliaia di morti. Il colonialismo portoghese, come quello italiano, era considerato – erroneamente – «straccione», e beneficiò del supporto interessato delle potenze occidentali, armamenti italiani inclusi. La rivoluzione dei Garofani del 1974 in Portogallo, l’altro 25 aprile di cui anche in Italia (grazie a un ciclo di iniziative previsto dall’Ambasciata Portoghesi) si celebrerà la prossima primavera il cinquantennale, fece da detonatore finale.

È una storia che riguarda anche l’Italia. Negli anni sessanta e settanta anticolonialismo e terzomondismo attraversano la società italiana, specie a sinistra. Il Partito Comunista Italiano, con tutte le sue contraddizioni, intrattiene rapporti con i rivoluzionari di mezzo mondo, come faranno anche i gruppi della sinistra extraparlamentare. Dalla lotta d’indipendenza algerina (1954-1962) in poi si formano comitati, petizioni, intellettuali italiani vanno e vengono dai paesi in lotta, si pubblicano libri, pamphlet, riviste. Figure, solo in parte conosciute e ricordate, come Giovanni Pirelli, Joyce Lussu, Romano Ledda, Dina Forti, riescono a traghettare lotte e questioni apparentemente lontane nel dibattito italiano. Per quanto riguarda le ex colonie portoghesi, c’è almeno un momento fondamentale e chiave della lotta per l’indipendenza che si tiene proprio a Roma. Oltre 170 organizzazioni provenienti da 64 paesi si ritrovano infatti al centro congressi dell’Eur a fine giugno 1969 per la «Conferenza internazionale di solidarietà con i popoli delle colonie portoghesi», un grande evento resosi possibile proprio grazie alla rete di solidarietà che aveva in Italia uno dei suoi snodi più importanti. Il 1° luglio, i tre principali leader delle lotte d’indipedenza – Marcelino Dos Santos (Frelimo – Fronte liberazione Mozambico), Agostinho Neto (MPLA – Movimento liberazione Angola) e Amilcar Cabral (Partito africano indipendenza Guinea Bissau e Capo Verde) – vengono ricevuti da papa Paolo VI: simbolicamente è uno smacco enorme per il cattolico Portogallo. Tre anni dopo, un’altra conferenza più piccola ma importante, si tiene a Reggio Emilia, una delle capitali italiane della solidarietà internazionalista.

La redazione consiglia:

Il colonialismo italiano, passato e presenteAnche il cinema, l’arte più importante del ventesimo secolo, fa la sua parte. Non è però solo una questione di arte, ma forse soprattutto di informazione e di un cinema che si fa strumento di lotta: l’immagine della cinepresa brandita come un mitra circola nei movimenti rivoluzionari cinematografici di mezzo mondo e campeggia anche sulla copertina del famoso Cinema e lotta di liberazione, curato da Pio Baldelli e Alberto Filippi per Samonà e Savelli.

Anche nelle ex colonie portoghesi, naturalmente, vanno registe e registi occidentali, o provano a raccontare quello che sta succedendo rimanendo in Italia. È una storia quasi sconosciuta, raccontata nel convegno e retrospettiva «Le ex colonie portoghesi: media e decolonizzazione», promossi dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (insieme a molte istituzioni italiane e internazionali, tra cui la Fondazione Gramsci), all’interno della serie «Il progetto e le forme di un cinema politico» (VII edizione) e diretto da chi scrive e da Paola Scarnati. Quello mostrato tra Casa del Cinema e Università Sapienza è un corpus tutt’altro che secondario, per quantità e importanza dei film. Si sono visti film di finzione che direttamente o indirettamente parlano del colonialismo portoghese – Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? (Ettore Scola, 1968) e Queimada (Gillo Pontecorvo, 1969) – e I dannati della terra (Valentino Orsini, 1969), film fanoniano praticamente dimenticato, sparito dalla circolazione, proiettato in una splendida copia 35mm conservata dalla Cineteca Nazionale – Centro Sperimentale di Cinematografia: è la storia del regista Fausto (alter ego di Valentino Orsini) che si trova a fare un film a partire dagli appunti e dal materiale girato da un suo ex studente africano dello stesso Centro Sperimentale.

Il film è un piccolo compendio dei temi dell’epoca: l’eredità di Lumumba, la lotta antiimperialista in Vietnam, le riflessioni su cosa deve fare la sinistra rivoluzionaria in una fase densa e delicata come quella della fine degli anni sessanta. L’esempio della Guinea fa da sfondo al film ed è costantemente menzionato, e le scene girate in Africa arrivano proprio da un viaggio nel paese in lotta compiuto da Filippi e Orsini nel 1967, con il giornalista e quadro del PCI Ledda che ne darà conto anche in alcuni celebri articoli sull’Unità. E sempre in Guinea è girato Labanta negro, del documentarista Piero Nelli (la produzione è della REIAC film di Marino Piperno), un «diario di pace e di guerra tra i partigiani della ‘provincia portoghese d’oltremare’ di Guinea Capoverde» (come lo stesso film ricorda) girato a inizio 1966 che ebbe una discreta circolazione, arrivando persino a essere mostrato in una sessione dell’ONU sulla decolonizzazione. Passando all’Angola, soltanto di recente – e grazie all’impegno della ricercatrice e curatrice portoghese Maria Do Carmo Piçarra – il lavoro della fotografa Augusta Conchiglia (si veda intervista in queste pagine) è stato giustamente valorizzato in un libro e una mostra in Portogallo, e a Roma finalmente si è potuta vedere la versione integrale di A proposito dell’Angola.

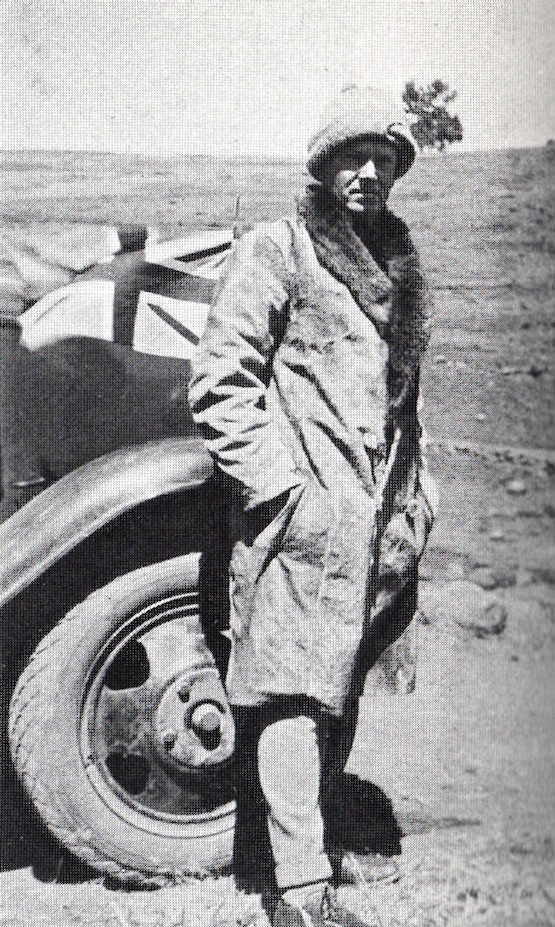

Sono storie di militanti e registi che montano su un aereo e vanno in Africa a filmare le rivoluzioni e le società che stanno nascendo, spesso partendo «allo sbaraglio», come scrive Vittorio De Seta nel diario del suo viaggio in Guinea Bissau nel 1970: anche l’importante documentarista italiano, dopo aver conosciuto Cabral proprio a Roma nel giugno 1970, avrebbe dovuto fare un documentario sulla lotta di indipendenza. In un viaggio di un mese scattò fotografie e scrisse un interessante diario (conservato ora presso la Cineteca di Bologna) ma il film non verrà mai fatto. Una storia diversa è quella di Carlo Lizzani, che sceglie di raccontare il processo ai mercenari bianchi in Angola, e riesce a farlo per la Rai (di questo scrive Giovanni Spagnoletti in queste pagine).

I rapporti di solidarietà e collaborazione con il Mozambico sono ancora attivi oggi, e hanno le proprie origini e radici proprio nella solidarietà nata negli anni della guerra e subito dopo. Non deve stupire quindi che anche in questo caso sono diversi i film documentari girati da italiani nel paese africano. Mentre la guerra è ancora in corso, per esempio, Franco Cigarini, cineoperatore del comune di Reggio Emilia, va nel paese africano per girare Dieci giorni con i guerriglieri del Mozambico libero. L’Unitelefilm, la casa di produzione cinematografica del Partito Comunista Italiano, realizza i film di Sergio Spina e Elena Bedei, quest’ultima presente alla retrospettiva romana dove si è visto il suo Maputo (1977): in questo caso si tratta di raccontare il nuovo paese, le sue dinamiche, la sua lotta verso un’indipendenza reale e non solo formale.

La retrospettiva romana però ha posto l’attenzione anche su un altro elemento, e cioè quello del riuso creativo di materiale cinematografico (anche non italiano) proveniente da queste lotte di indipendenza: Spell Reel (2017, di Filipa César ma frutto di un lavoro collettivo) è ormai quasi un classico del genere, mentre Mila Turajilic, la regista autrice del dittico Scenes from the Labudović Reels: Non-Aligned and Ciné-Guerrillas (di cui Alias si è occupato in passato), ha presentato il suo nuovo lavoro, work in progress, sul materiale girato dal filmmaker jugoslavo Dragutin Popović in Tanzania e Mozambico. Infine, una vera e propria riscoperta: l’immenso e sempre pieno di sorprese AAMOD conservava un film della Guinea Bissau, considerato perso, Recostrução educaçao, per la regia di quattro registi guineensi che hanno studiato cinema a Cuba (Florentino Flora Gomes, Sana na N’hada, Jose Bologna, Josefina Lopes Crato) e Serge Michel, un importante figura di militante internazionalista francese. Su questo film, ma anche su tante delle interazioni e network alla base dei film che si sono visti a Roma, bisognerà fare ancora ricerca.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento