Astrit Dakli, il nostro corrispondente a Mosca

Astrit Dakli Un testimone «manifesto» a Mosca. Dalla svolta di Gorbaciov e del «Congresso del popolo», alla fine dell’Urss e all’avvento dell’era eltsiniana

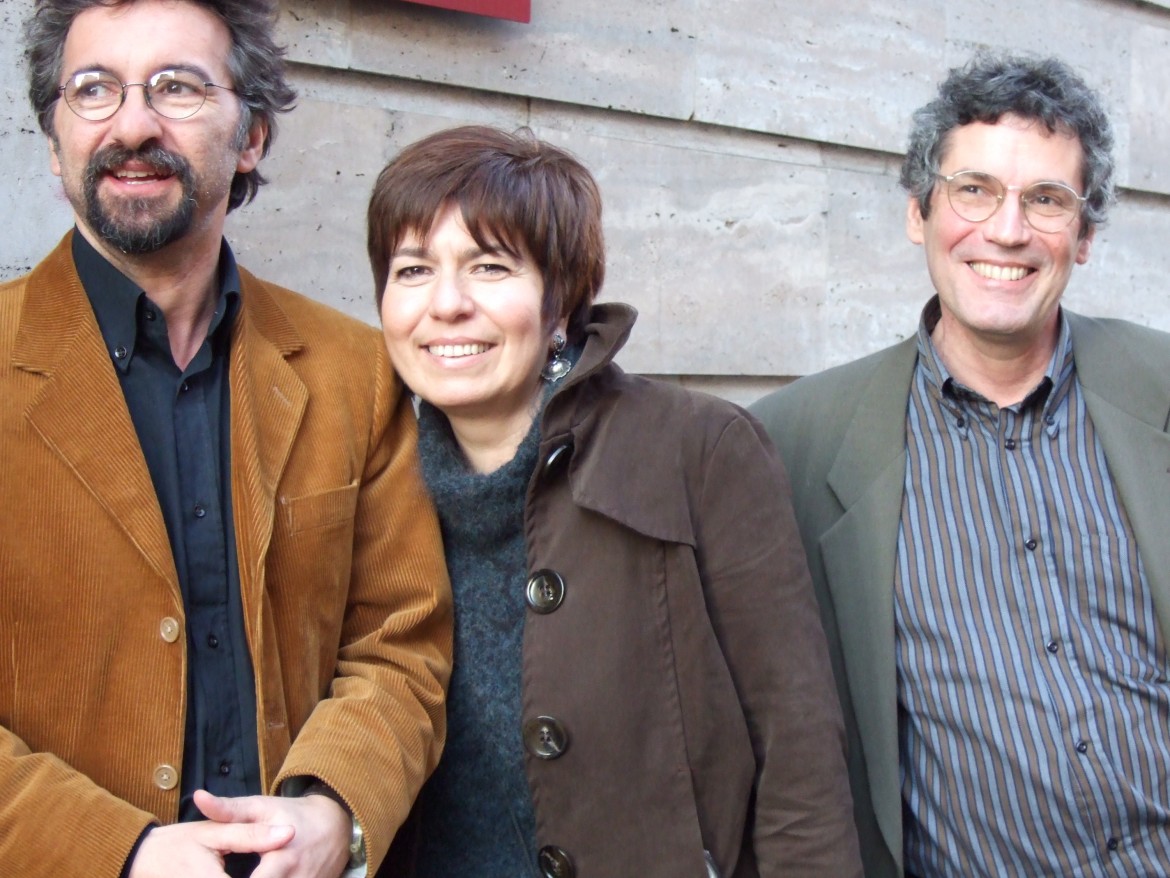

Astrit Dakli – Marco Cinque

Astrit Dakli – Marco CinqueAstrit Dakli Un testimone «manifesto» a Mosca. Dalla svolta di Gorbaciov e del «Congresso del popolo», alla fine dell’Urss e all’avvento dell’era eltsiniana

Posso sbagliare i giorni, i mesi o forse gli anni, ma tutto è chiaro, adesso che Astrit Dakli se n’è andato alla mia stessa età. Il vuoto si allarga e non si riempie.

Dopo Luigi Pintor, dopo Aldo Natoli, Lucio Magri e K. S. Karol. E ancora Carla Casalini, Stefano Chiarini, Rina Gagliardi e solo pochi mesi fa Giuseppina Ciuffreda. Uno dopo l’altro vedo davanti a me i fotogrammi di una generazione di donne e uomini che ha vissuto nella straordinaria trincea de il manifesto.

Tra me e Astrit c’era una sorta di conflittualità complice. Non eravamo quasi mai d’accordo, ma la sua precisione e la mia testardaggine avevano la meglio perché emergesse un punto di vista comunque critico. Era quasi un gioco agli opposti tra noi.

Taciturno e flemmatico lui, spesso esagitato e ansioso io. Una cosa ci accomunava, il rifiuto del presenzialismo ad ogni costo, la diffusa malattia della vecchia e nuova sinistra.

Ho voluto molto bene ad Astrit. L’ho conosciuto meglio quando Rossana Rossanda, per far uscire il giornale dalle secche mortifere della fine degli anni Settanta e dalla crisi che ci attanagliava, avviò l’esperienza della «Cooperativa il Manifesto anni 80».

La sortita di una «società politica», per tessere nuovi rapporti, per sostenere il giornale e allargare le sue aree d’ascolto e anche la sua base proprietaria, con una cooperativa che proponeva quote associative. Astrit fu il primo responsabile di questo lavoro e chiese spontaneamente di farlo rinunciando per molto tempo all’attività di giornalista. Lì siamo diventati amici. Lui era arrivato al manifesto dal Quotidiano dei lavoratori (il giornale del gruppo di Avanguardia operaia), dopo una stagione di rotture e ricomposizioni a sinistra che caratterizzarono gli anni Settanta.

C’era un elemento che subito accese il mio interesse per Astrit: era albanese.

Io, da sempre a vocazione e legami familiari balcanici, conoscevo bene l’Albania. Ed era sorprendente vedere un albanese della mia generazione, con un padre che era fuggito da Enver Hoxha, essere in un giornale e prima ancora essere stato in una organizzazione che si riconoscevano nel comunismo, anche se opposto e contrario al socialismo realizzato.

È stata l’altra costante della nostra amicizia. Ricordo che nel 1997 andai ad Elbasan – la mitica città albanese delle acciaierie costruite dai cinesi – di dove erano originari i Dakli, a consegnare una lettera del padre per la famiglia e riconobbi per strada un suo cugino dalla stessa camminata flemmatica di Astrit.

I Balcani intanto cominciavano ad essere l’altro precipizio, nazionalistico, che si spalancava alla fine degli anni Ottanta.

«Silenzio/ assenzio»

Ad Astrit ho dedicato molti epigrammi, l’ultimo dice: «Silenzio/ assenzio». Giacché una delle sue caratteristiche era la ponderatezza, un certo distacco, la persistente riflessione silenziosa. Se parlava però era deciso, i suoi interventi erano attesi e memorabili, mai ideologici ma serenamente indolenti.

Avrei imparato ben presto ad apprezzare questa sua straordinaria qualità nel lavoro di corrispondenza da Mosca.

Astrit fu infatti il primo, vero corrispondente che il manifesto avesse deciso di avere, mentre ne avevamo avuti altri sul nostro cammino, come Alexandr Biloux da Parigi già alla nascita del giornale nell’aprile del 1971.

Il corrispondente a Mosca fu proprio una decisione politica, un investimento. Da quando nel 1985 Michail Gorbaciov era diventato il nuovo segretario del Pcus e perestrojka e glasnost erano diventate parole d’uso corrente, tirava un vento nuovo, fortissimo, inarrestabile nell’Est Europa e soprattutto in Unione sovietica. Che era allo sfinimento, anzi al fallimento, all’implosione dopo 70 anni dalla Rivoluzione d’Ottobre. E il crollo sembrò drammaticamente annunciato ad Est anche dalla tragedia nucleare di Cernobyl del 1986.

Noi stavamo con Gorbaciov perché salvasse quell’esperienza dalla morte indecorosa; il mondo al contrario stava con Michail Gorbaciov perché mettesse una pietra tombale sulla rottura storica del ’17.

Quando proposero ad Astrit di partire non se lo fece ripetere due volte, nonostante che Miriam, moglie e compagna anche lei al manifesto, gli avesse regalato un’altra bambina, Bianca, che alla partenza nel 1990 aveva 18 mesi mentre Giulia, l’altra figlia, aveva 5 anni.

Partirono in quattro, verso una Mosca fredda e inospitale, con un carico di interrogativi da far paura. Eppure il «silenzioso» Astrit – che aveva sempre davanti a sé come esempio la vita e la scrittura di K. S. Karol – affrontò con convinzione quelle difficoltà: dal trovare casa, al metter in piedi una redazione, ai rapporti con le autorità, all’imparare il russo.

Ad Astrit sarebbe toccato un compito, politicamente e giornalisticamente, gravoso: avrebbe dovuto raccontare nient’altro che la fine dell’Unione sovietica. Mentre iniziavano le tante e diverse svolte che sarebbero esplose nel 1989, dall’Est Europa, alla Cina ai Balcani.

La redazione esteri al quinto piano di Via Tomacelli era un grande salone dove campeggiava una telescrivente, non c’erano modem allora, anche se avevamo già da quattro anni i computer Olivetti (eravamo stati la prima redazione in Italia a usarli come sistema integrato di scrittura); comunicavamo con il mondo e soprattutto con Mosca via telefono e con la telescrivente che vomitava lenzuolate di fogli di carta e si attivava con un nastro giallo pieno di fori.

Telescrivente e lenzuolate

Le ore passate alla telescrivente, quando funzionava, con e da Mosca, sono indimenticabili. «A che punto è il voto sul Congresso del popolo?» (l’organismo cuore della riforma politica gorbacioviana), chiedevamo. E lui rispondeva proponendo una sintesi dell’articolo, segnalando le prime insorgenze nazionaliste nelle repubbliche dell’Urss, le prove di forza che cominciavano: «Si muovono i carri armati a Vilnius», i conflitti etnici come nel Nagorno Karabak.

Ogni lenzuolata lunga metri e metri trascinata per i corridoi era letta da Rossana Rossanda che s’informava e correggeva, apprezzava o s’infuriava.

Non per Astrit ma per la debolezza di Gorbaciov. Che poi cadde per le sue incapacità, per le promesse reaganiane contro l’«impero del male»; e soprattutto per un tentato golpe dei duri del Pcus.

E allora ci fu l’avvento vittorioso di Boris Eltsin che salito, su un carro armato dei golpisti, parlò da rivoluzionario; ma era lo stesso Eltsin – raccontava Astrit – che solo due anni dopo avrebbe preso a cannonate «democraticamente» nel 1993 il nuovo parlamento russo; lo stesso che avviò la cancellazione dell’Urss, a partire dalla sua svendita – spiegava Astrit – con l’attivazione dei potentati di partito che controllavano i settori economici promossi a nuova classe proprietaria del patrimonio collettivo; provocando una nuova frammentazione economica fin dentro la Federazione russa ormai alle prese con la lunga guerra in Cecenia (v. nella pagina accanto un reportage da Grozny dell’ottobre 1999; e un commento profetico sul ruolo della Nato nella crisi georgiana dell’agosto 2008).

Di questa devastazione Astrit Dakli è stato testimone. Scrivendo per il suo giornale reportage di prima mano.

Consapevole com’era di una disfatta epocale, che il manifesto all’origine aveva avvertito ed evocato non certo come implosione suicida ma perché intervenisse una nuova, radicale rivoluzione dal basso, un inveramento dei contenuti comunisti, una «rifondazione» (e non era un partito ancora).

Così cadeva il Muro di Berlino, esultavano i giornali borghesi e di destra perché: «È la fine di una Europa divisa dai muri»… Mentre Pintor sentiva solo «una gran puzza di guerra».

Cadevano le statue di Lenin, tante da farci un film. «Tommaso, fai attenzione. In Russia di statue di Lenin non ne è stata abbattuta nemmeno una», mi disse Astrit rientrato dalla Russia con Miriam e le due figlie dopo la chiusura della redazione di Mosca che non potevamo più permetterci come giornale.

I «Rifugi di Lenin»

Tornò in redazione ad occuparsi sempre di Russia. Fino alla decisione di rispondere di sì alla richiesta del dolcissimo Mario Dondero, per un viaggio insieme tra le rovine dell’ex Unione sovietica.

Un viaggio che Astrit immaginò stavolta in modo «estremista» su quel che rimaneva di Lenin, anzi sui suoi storici rifugi quando era esule, ricercato, bandito. Ne uscì fuori I rifugi di Lenin, (il manifesto editore), un libro reportage unico, di alta scrittura letteraria, che Rossana Rossanda nella sua lunga introduzione non esitò a definire bellissimo.

Per l’originalità delle foto di Mario Dondero capaci di restituire vitalità ad ogni impianto ufficiale o museale su Lenin, ma anche per la scrittura rivelatrice di Astrit, piena d’amore per un passato rimasto bene prezioso quanto inconsapevole nella stessa memoria della Russia attuale.

È probabilmente il lascito giornalistico e politico più importante di Astrit Dakli, che ci appartiene (e andrebbe ripubblicato): ci spiega quanto quella realtà fosse diventata per lui carne e e sangue, difficilmente dimenticabile, quasi un tutt’uno con la sua vita; e di come il passato, ancorché sepolto, sia ancora dentro la materia del tempo presente.

Poi nuovi viaggi e racconti giornalistici, uno tra tutti da New York nel settembre 2001 tra le macerie delle Twin Towers ancora fumanti.

Con nuove scelte di vita e, subito, la malattia.Una malattia lunga e troppo inesorabile.

Addio e grazie Astrit che, per dirla con Varlam Salamov, hai fatto quasi vedere e sentire «la barra della storia che si sposta».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento