Anne Berest, indagando la memoria dolente e necessaria

Salone del libro Intervista alla scrittrice francese che pubblica «La cartolina» per e/o. Un romanzo che unisce alla ricostruzione di un vasto affresco storico il passo palpitante del memoir e un profondo esame interiore quanto al proprio rapporto con l’identità ebraica. Oggi alla kermesse di Torino il romanzo che ricostruisce la storia dei Rabinovitch dalla Russia ad Auschwitz. «Simone Veil diceva che non esiste "un dovere di memoria, bensì un dovere di trasmissione". E credo che attraverso il racconto di quanto accaduto ciò spetti ora alla mia generazione»

Immagini tratte da «The Auschwitz Album» dello Yad Vashem

Immagini tratte da «The Auschwitz Album» dello Yad VashemSalone del libro Intervista alla scrittrice francese che pubblica «La cartolina» per e/o. Un romanzo che unisce alla ricostruzione di un vasto affresco storico il passo palpitante del memoir e un profondo esame interiore quanto al proprio rapporto con l’identità ebraica. Oggi alla kermesse di Torino il romanzo che ricostruisce la storia dei Rabinovitch dalla Russia ad Auschwitz. «Simone Veil diceva che non esiste "un dovere di memoria, bensì un dovere di trasmissione". E credo che attraverso il racconto di quanto accaduto ciò spetti ora alla mia generazione»

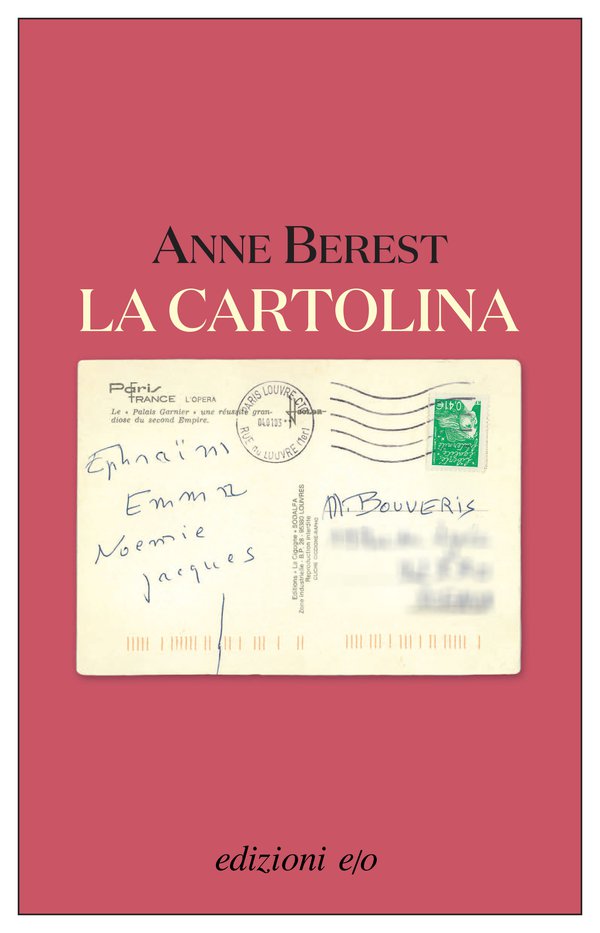

Una storia che arriva da un passato tragico con il suo carico di dolore e sofferenza, ma portando con sé anche una lunga lista di quesiti cui nessuno ha mai cercato di offrire una risposta. Quando il ricordo dei nonni e degli zii morti ad Auschwitz riappare improvvisamente attraverso una cartolina anonima nella vita della madre della scrittrice parigina Anne Berest nessuno sembra farci troppo caso e la missiva finisce rapidamente in un cassetto, «archiviata» in modo sbrigativo alla stregua di un scherzo sinistro. Eppure, sarà questo il primo segnale dal quale molti anni più tardi Berest muoverà per indagare attraverso un romanzo che unisce alla ricostruzione di un vasto affresco storico il passo palpitante del memoir e un profondo esame interiore quanto al proprio rapporto con l’identità ebraica, la vita dei suoi parenti fuggiti dalla Russia e giunti dopo mille peripezie in Francia, da dove sarebbero stati deportati ad Auschwitz. Autrice di una mezza dozzina di romanzi, di alcune opere teatrali e delle sceneggiature di due serie tv, Paris Etc. e Mytho, Anne Berest ha vinto con La cartolina (e/o, pp. 458, euro 19, traduzione di Alberto Bracci Testasecca) diversi premi oltralpe e si è appena aggiudicata la prima edizione del Choix Goncourt degli Stati Uniti. Ospite del Salone di Torino, la scrittrice presenta questa mattina alle 10.45 il suo libro con Fabio Gambaro presso la Sala Internazionale.

Lei racconta la storia della sua famiglia attraverso gli ultimi cento anni, dalla Russia zarista ad Auschwitz. Da cosa ha preso spunto questa ricerca?

Un giorno mia figlia, che frequenta una piccola scuola pubblica del quartiere, rincasando ha detto a mia madre: «Nonna, lo sai che a scuola non amano molto gli ebrei». Quando l’ho saputo, sono rimasta sconvolta, mi sono bloccata senza riuscire a chiedere alla bambina cosa fosse successo. In realtà, cercando di elaborare tale stato d’animo, mi sono resa conto che non trovavo le parole per affrontare quella situazione perché a casa mia se ne era parlato sempre poco o nulla, non avevamo mai davvero affrontato il passato né che cosa potesse significare essere ebrei.

Quindici anni prima però era arrivata una cartolina anonima con sul retro i nomi dei nonni materni di sua madre, di una zia e di uno zio, Ephraim, Emma, Noémie e Jacques, tutti deportati ed uccisi ad Auschwitz…

Si, ma fino a quel momento, a parte lo stupore iniziale, non mi ero chiesta né chi potesse aver inviato la cartolina, né avevo cercato di saperne di più su quelle persone. E lo stesso aveva fatto mia madre. Quindici anni più tardi però la frase di mia figlia ha fatto scattare qualcosa e sono tornata a guardare quella cartolina con occhi diversi. Quei nomi a cui non sapevo dare una volto sono diventati una sorta di ossessione. Sentivo che dovevo saperne di più, che forse in quelle vite negate dalla Shoah, ma che prima di Auschwitz avevano amato, viaggiato, sognato c’era almeno in parte una risposta anche a ciò che implicitamente mi stavano chiedendo le parole di mia figlia. Sentivo che dovevo sia a lei che a me stessa ben più che il silenzio che mi bloccava. E il fatto che il nostro passato ci apparisse ancor più misterioso del futuro non poteva essere in alcun modo un punto di partenza. Dovevo sapere e non potevo che mettermi ad indagare nel passato della mia famiglia per poterlo fare.

L’esito di questa ricerca non definisce però soltanto una memoria famigliare ma sembra evocare un orizzonte ben più ampio, una consapevolezza che emerge a diversi stadi, finendo per interrogare la Storia come ciò che sovente chiamiamo «identità».

Senza dubbio. Si potrebbe dire che in qualche modo il libro ne contenga a sua volta altri tre al proprio interno. C’è la saga famigliare. Le vicende dei miei antenati, i Rabinovitch, costretti a fuggire dalla Russia nel 1919 sia perché ebrei che per motivi politici, erano infatti menscevichi, che si spostarono dapprima in Lettonia, quindi in Palestina, ad Haifa, e infine in Francia. Il loro itinerario sarà sempre accompagnato dallo sviluppo dell’antisemitismo che li condurrà alla fine alla deportazione e alla morte nei campi nazisti. Lì sono stati uccisi i miei bisnonni, due dei loro figli, mentre solo la terza figlia, Myriam, mia nonna, è sfuggita alla deportazione e quindi a quella terribile sorte. C’è poi la dimensione dell’inchiesta, quasi un romanzo poliziesco, che racconta l’indagine che ho dovuto svolgere per cercare di trovare chi avesse inviato a casa nostra quella famosa cartolina. E, come terzo elemento, c’è effettivamente quella che si può definire come una ricerca identitaria: la via molto personale che ho percorso, io cresciuta in una famiglia e una cultura laica, socialista, politica e molto di sinistra, per rispondere ad una domanda che non mi ero semplicemente mai posta: «Cosa significa per me essere ebrea?». Pagina dopo pagina, attraverso questo libro, racconto cosa significhi ora per me quella parola, «ebreo», con cui a lungo mi sono soltanto sentita definire dagli altri.

La redazione consiglia:

Max Gross, ritrovare la memoria con il sorrisoAttraverso la storia dei Rabinovitch, da Mosca a Riga come nell’emigrazione ebraica nella Palestina dell’epoca, rivive il mondo perduto dell’yiddishland, milioni di persone la cui lingua e cultura definivano il profilo di una parte consistente dell’Europa centro-orientale. C’era anche questo tra gli spunti del libro?

Tramite la storia della mia famiglia volevo anche tracciare un secolo delle vicende europee. Le storie che racconto si sviluppano lungo cinque generazioni. Era certo una grande sfida, che mi ha richiesto molto lavoro preparatorio, ad esempio ho riletto tutta le opere dei fratelli Singer. Mi sono immersa nella cultura yiddish, ho esplorato tutti i territori culturali della Mitteleuropa. C’è poi anche un altro elemento da considerare. Mentre lavoravo al libro mi sono resa conto che definirmi come «nipote di sopravvissuti», in qualche modo interna a quella cultura degli «ebrei dell’Olocausto», vale a dire legata prima di tutto alle tragiche conseguenze della Shoah, mi poteva consentire di ampliare lo sguardo. Volevo riscoprire la cultura ebraica d’anteguerra, cancellata dallo sterminio. Volevo capire da dove vengo e quanta ricchezza c’era in quel mondo fatto di pensiero, filosofia, umorismo, linguaggio. Era un modo per riannodare tra loro i fili di una storia che è stata interrotta dall’Olocausto. E per questa via ritrovare i parenti che ho perduto allora anche attraverso la gioia. Un modo per dire: «Siamo segnati dall’orrore della Shoah, ma dobbiamo anche cercare di ritrovare, attraverso le lacrime, le risate di quelle vite spezzate».

Quando mi sono posta la domanda su cosa significasse per me essere ebrea pur conducendo un’esistenza totalmente laica, mi sono resa conto che, per molte generazioni, era stato prima di tutto lo sguardo esterno a definire un individuo come «ebreo». E questo sguardo esterno era quello dell’antisemitismo, come sottolineava già Jean-Paul Sartre mettendo l’accento su quanto pesasse nella sfera pubblica tutto ciò: l’essere definiti dallo sguardo dell’altro. Inoltre, in molte famiglie non c’era alcuna traccia di un’appartenenza che non fosse «secolare»: i miei antenati, ebrei russi, erano socialisti rivoluzionari. La religione per loro era il socialismo e la rivoluzione, non la sinagoga.

La redazione consiglia:

La fucina del complotto globale: negare la Shoah è il nuovo antisemitismoQuesto libro le ha consentito di ritrovare, e forse di rendere un ultimo omaggio, gli affetti che ha perduto nella Shoah, ma al tempo stesso anche di consegnare la loro memoria alle generazioni future?

Mentre gli ultimi testimoni diretti dello sterminio stanno per scomparire, il libro mantiene vive le loro voci, portandole alle orecchie di generazioni che non hanno vissuto quel periodo. E l’emozione provata dai ragazzi che incontro nelle scuole mi conferma che non è uno sforzo vano. Mentre lo stavo scrivendo e pensavo che fosse qualcosa di impossibile da portare a termine, ho pensato molto a tre figure morte proprio in quel periodo: Simone Veil, Marceline Loridan e Claude Lanzmann; le prime due erano state deportate, Lanzmann ha raccolto le testimonianze di molti superstiti. Simone Veil diceva che non esiste «un dovere di memoria, bensì un dovere di trasmissione». E credo che attraverso il racconto di quanto accaduto ciò spetti ora alla mia generazione.

Il libro descrive il passato ma non smette di interrogare il presente. Dopo vicende tragiche come quelle di Ilan Halimi e Sarah Halimi (uccisi a più di dieci anni di distanza a Parigi), in Francia ci si interroga sul fatto che si possa ancora morire solo perché si è ebrei.

Non c’è dubbio che l’antisemitismo sia ancora presente e che sì, si possa morire ancora perché si è ebrei. Quando ero piccola pensavo che il clima che aveva accompagnato la Seconda guerra mondiale fosse sempre più lontano, mentre ora mi appare ogni giorno più vicino. E dopo ciò che sta accadendo nel cuore dell’Europa dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, mi sembra che tutto ciò precipiti ancor di più nel nostro quotidiano. Allo stesso tempo, dopo aver attraversato la Francia e in lungo e in largo per presentare il libro, voglio sottolineare come una gran numero di persone mi abbia avvicinato alla fine di ogni incontro per dirmi: «Non sono ebreo, ma questa storia, queste morti, questa tragedia mi sconvolge e mi appartiene». Credo sia la migliore risposta all’odio. Di ieri come di oggi.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento