Andrej Sinjavskij, sintomi di fantasia rivelano personaggi frustrati o esaltati

«Siamo nati per rendere Kafka realtà» è l’adagio con il quale la controcultura clandestina del samizdat alludeva alle macerie dell’utopia sovietica. In un colossale gioco delle parti, l’apparato politico-ideologico predicava l’ideale del comunismo, e tutti, fingendo di crederci, fingevano di costruirlo. La discrasia tra parola e azione era abissale, i gesti quotidiani, densissimi nella loro carica di routine fisico-emotiva, erano del tutto incoerenti se guardati dall’esterno. Ogni giorno milioni di persone assolvevano ruoli e eseguivano compiti del tutto disancorati dalla realtà. Le tasche erano piene di banconote con cui nulla di appetibile si poteva comprare, le fabbriche producevano a ciclo continuo merci destinate a restare sugli scaffali e nei depositi, in ogni parete poteva nascondersi un orecchio destinato a spiare. L’universo kafkiano si era autenticamente incarnato, e con ciò la realtà si era trasformata in qualcosa d’altro, molto simile alla sua antitesi: la giornata di ognuno finiva comunque con cena e carica della sveglia, ma quella pur ovvia ritualità era sinistramente consustanziale al fantastico.

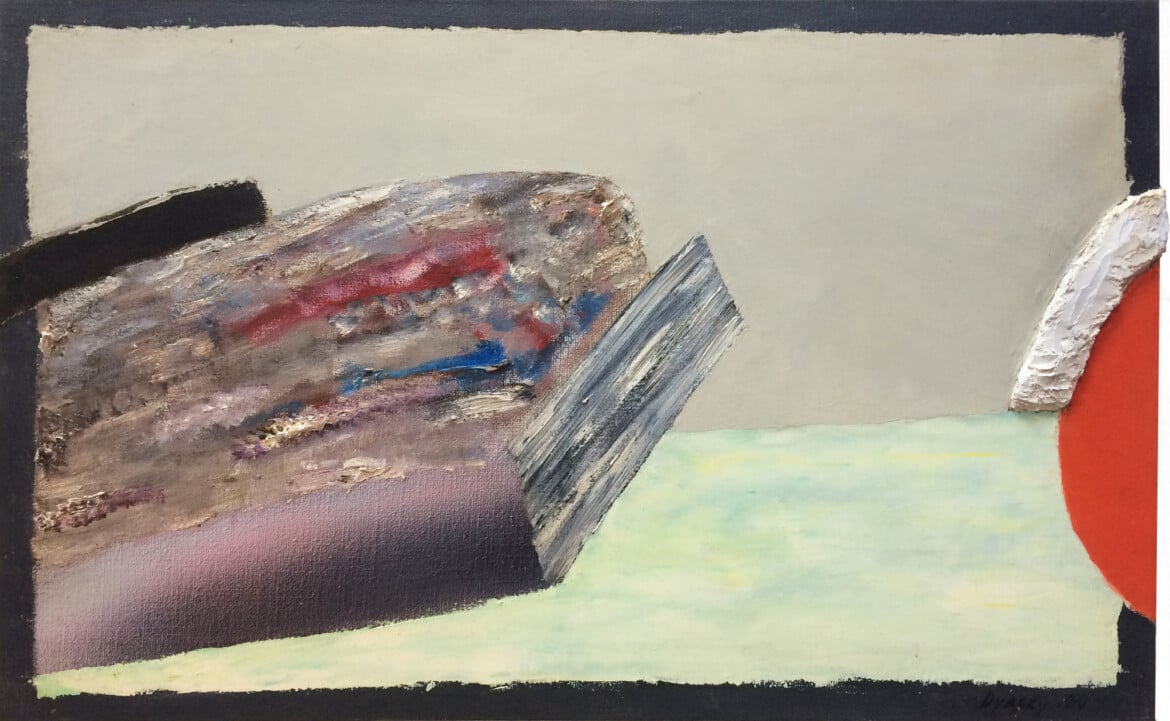

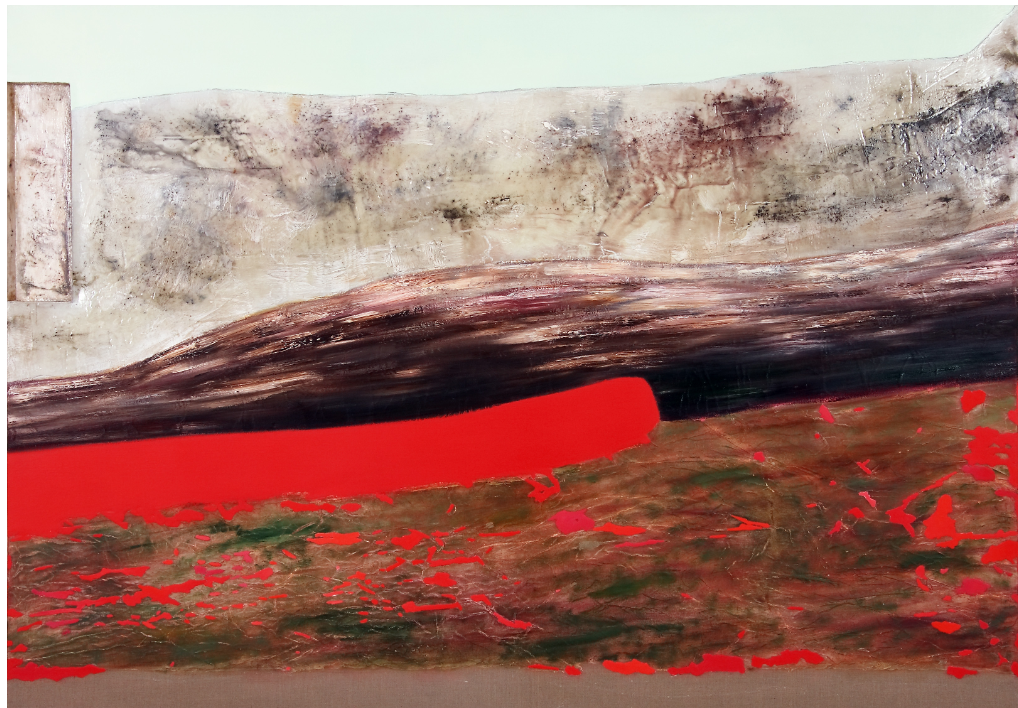

C’è un quadro di Erik Bulatov che rappresenta una mattina di sole al limitare di un bosco, tre gruppi di persone in idilliche occupazioni, ma il verde è così verde da abbagliare, il ruscello lo taglia in verticale come un fendente, e l’impalpabile inquietudine che pervade tutta la scena si materializza in quattro scritte cubitali, una per lato: pericolo! Un quotidiano vocato alla ripetitività più assoluta, inserito in macroscopici margini di prevedibilità e prescrizione può e deve apparire sempre sull’orlo di un abisso imperscrutabile. È esattamente lo stesso paradigma su cui si fondano i primi e per alcuni aspetti insuperati racconti di Vladimir Sorokin, maestro della soc-art letteraria che, come Bulatov o Kabakov in arte, decostruiva, sul modello della pop-art americana, l’ottusa monoliticità del discorso ideologico dominante. I racconti di Sorokin stilizzano con straordinaria precisione mimetica tutte le convenzioni del realismo socialista, impegno e passione sul luogo di lavoro, reverente entusiasmo di fronte alla natura, finché gli esperti e oculati tagliaboschi non iniziano a farsi a pezzi l’un l’altro o il grande burocrate in visita alla fabbrica non si siede su un volume celebrativo e ci defeca sopra. In un raccontino di una pagina, Possibilità, un grigio uomo di mezza età torna dal lavoro, stanco, imbolsito, prosciugato, sale lentamente le scale a piedi, riempie la vasca e ci si immerge con tutto il cappotto. Chiunque abbia vissuto quegli anni, confermerà: è vero, era veramente così.

Al realismo socialista ufficiale, che descrive un simulacro di realtà assolutamente fantastico, si è opposto, per tutta quanta la stagione sovietica, un macrogenere clandestino che sanciva come non ci fosse più nessuna soluzione di continuità tra la realtà e il fantastico. A questa tipologia, in forme leggermente differenziate, si possono ascrivere tutti i grandissimi della prosa russa del Novecento, da Bitov a Sokolov, da Nabokov a Platonov. E certamente anche i due libri che, per numero di traduzioni e interesse dei lettori, sono venuti a delinearsi in Italia come i classici russi della prima e della seconda metà dello scorso secolo: Il maestro e Margherita di Bulgakov, con il diavolo a spasso per Mosca a fustigare i funzionari sovietici per la loro cecità materialistica, e Mosca-Petuški di Venedikt Erofeev, il «poema ferroviario» che parte dalla trance alcolica in un anonimo androne, attraversa tra il riso e il pianto il secolare immaginario collettivo in compagnia di una coorte di beoni e angeli, e torna allo stesso androne a incontrare i quattro cavalieri dell’Apocalisse in veste di Lenin, Stalin, Marx e Engels.

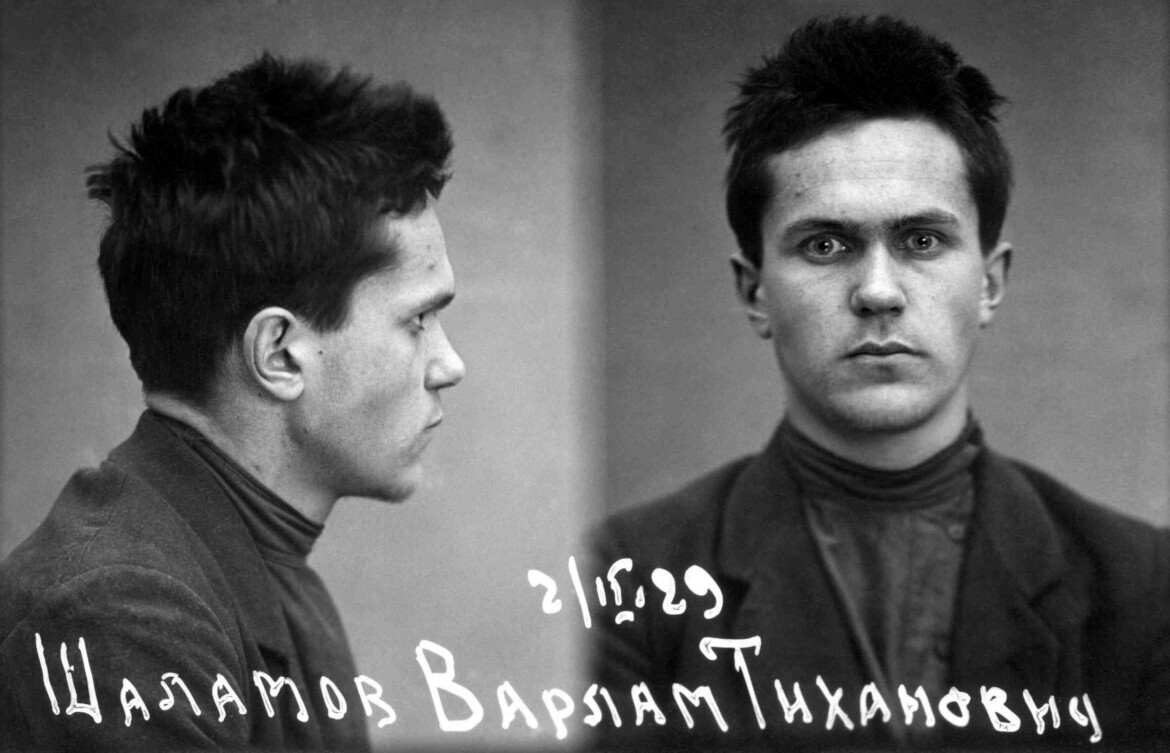

Comprensibile, quindi, che nel 1961, per allestire un’autentica enciclopedia dell’universo sovietico da inviare oltrecortina, Andrej Sinjavskij, allora occultato sotto lo pseudonimo di Abram Terc, abbia scelto proprio la veste dei Racconti fantastici (Fantasticeskie rasskazy), suscitando un clamoroso scandalo internazionale, soprattutto al momento del suo arresto nel 1965. Di questa leggendaria silloge Voland pubblica ora una nuova traduzione (di Benedetta Lazzaro, pp. 210, € 18,00) aggiungendo a cinque dei sei racconti originari il coevo e emblematico Pchenc, storia di un extraterrestre naufragato sulla terra che per sopravvivere si ricopre di un involucro umano: difficile immaginare metafora più diretta del cortocircuito ontologico sinora illustrato. Così, gli inquilini stipati in coabitazione forzata prendono le forme delle creature leggendarie del folclore slavo orientale; il timore del capillare sistema di sorveglianza del KGB, esacerbato in paranoia, genera un protagonista in tenzone con un onnipresente Dio persecutore; il senso di libertà interiore che poteva provare chiunque affidasse le sue creazioni al circuito letterario clandestino del samizdat si trasforma nel fantasmagorico tripudio orgiastico di una congrega di grafomani, che leggono le proprie opere in coro, sovrastandosi a vicenda. Il tutto ulteriormente destabilizzato da narratori che filtrano gli obbrobri del quotidiano da una dimensione completamente altra: un personaggio in una precedente incarnazione, un folletto, Dio stesso. Cifra distintiva dei racconti di Sinjavskij è perciò un’atmosfera febbrile, al confine tra il delirio e la sovreccitazione, nella quale chi è attraversato da sintomi di fantasia e creatività appare insieme frustrato e esaltato.

In molta parte, fuor di dubbio, sono le coordinate socioculturali senza precedenti dell’esperimento sovietico a rendere del tutto spontanea, in terra di Russia, la corrispondenza biunivoca tra il soprannaturale e le più ordinarie e prevedibili dinamiche dell’esistenza. Eppure, a ben guardare, di questa instabilità ontologica e imperscrutabile ibridazione ci sono tracce ben anteriori; e non così di rado persino il realismo ottocentesco apre porte sul fantastico delle quali il lettore fatica quasi ad accorgersi: la tragedia umana e sociale del piccolo impiegato gogoliano che muore di freddo e disperazione per il furto dell’amata Mantella (tradizionalmente, ma meno bene, «cappotto») si conclude con la sua improvvisa ricomparsa in veste di minaccioso fantasma, e il pur funambolico Naso in libera uscita per Pietroburgo intimidisce il suo legittimo proprietario con un’uniforme di più alto grado; per Ivan Karamazov non c’è nulla di più naturale che trovare il diavolo seduto in giacca e cravatta sul suo divano e in una disarmante scena del Sosia Dostoevskij costringe il suo protagonista a pagare al ristorante, in aggiunta alla propria, dieci focaccine consumate dal suo doppio, lasciando interdetto oltre ogni limite il lettore su dove effettivamente corrano le porte girevoli tra i mondi. È però in un’altra delle sue prose brevi, lo splendido e terribile La mite, che Dostoevskij ostenta una dichiarazione di poetica che vale per tutti i futuri testi riconducibili alla nostra linea: con il sottotitolo «racconto fantastico» trasforma la delirante autodifesa del marito che ha indotto al suicidio la moglie in un atroce apologo sui confini dell’intelletto umano. Ben meno efficace, per intendersi, è il più convenzionale, tenebroso e esplicitamente dichiarato fantastico del Ritratto di Gogol’ o del Canto dell’amor trionfante di Turgenev.

Non ci sarà, a questo punto, troppo da stupirsi se, una volta dissolto l’Urss, la letteratura russa arriverà presto a trovare un nuovo mainstream nella trasformazione in fantastico della propria storia, provando a lenire tutti gli irrisolti nodi identitari in un universo ucronico dove si sincretizza l’autocrazia dei soviet e degli zar facendo brigare l’un contro l’altro Stalin, Chruscёv e Andropov come riottosi boiardi (la profetica Palissandreide di Sokolov già del 1984) e dove imperversano, in un ipertecnologico medioevo prossimo venturo, i pretoriani di dittatorucoli vassalli della Cina (Il Cremlino di zucchero o La tormenta di Sorokin). Eludere la realtà, insomma, in ogni epoca, conduce sempre a fare i conti con quella stessa realtà.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento