Amitav Ghosh, in ascolto di un seme a forma di pianeta

Ecologismo militante Attraverso la storia di una sola pianta, lo scrittore indiano esplora le connessioni tra cambiamento climatico, colonialismo e nuovo ordine globale: da Neri Pozza, «La maledizione della noce moscata»

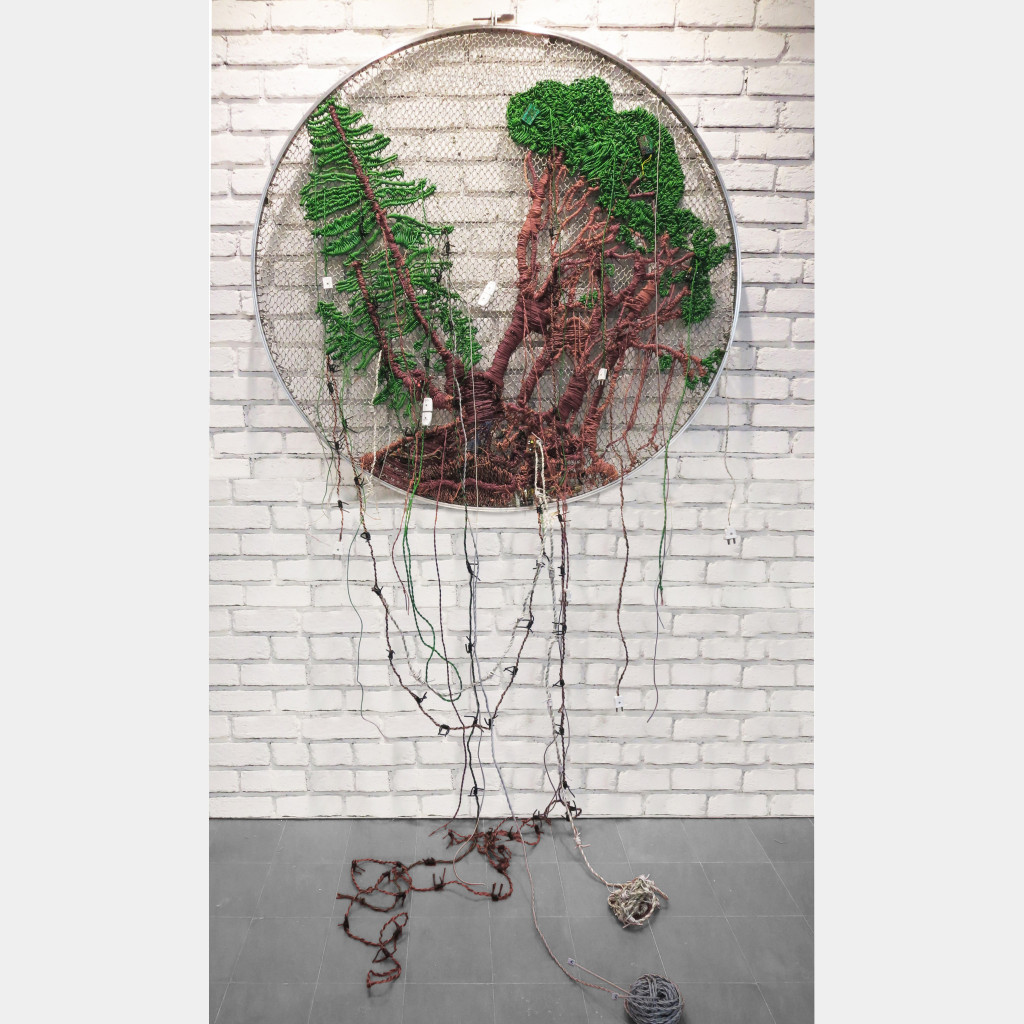

Reena Saini Kallat, «Alberi siamesi», 2014

Reena Saini Kallat, «Alberi siamesi», 2014Ecologismo militante Attraverso la storia di una sola pianta, lo scrittore indiano esplora le connessioni tra cambiamento climatico, colonialismo e nuovo ordine globale: da Neri Pozza, «La maledizione della noce moscata»

Chi è familiare con la scrittura di Amitav Ghosh sa bene che l’invenzione narrativa, alimentata da una approfondita ricerca storica, antropologica e scientifica, è da sempre il perno della sua militanza critica. Attraverso storie appassionanti di personaggi e luoghi, lo scrittore più cosmopolita della diaspora indiana ammette i lettori nel proprio laboratorio, per coinvolgerli ma soprattutto per scuoterne le certezze e allargarne le prospettive sulle grandi questioni del nostro tempo. Il saggio appena uscito per Neri Pozza, La maledizione della noce moscata Parabole per un pianeta in crisi (traduzione di Anna Nadotti e Norman Gobetti, pp. 361, € 19,00) alza ulteriormente la sfida, parlando di cambiamento climatico in rapporto al colonialismo e al nuovo ordine globale, attraverso la storia di una pianta.

Recluso tra le quattro pareti dello studio di Brooklyn «in un vago stato di intontimento e dissociazione», mentre la moglie assiste il padre malato in Virginia e il coronavirus ostenta il suo potere sull’umanità, Ghosh ritrova per caso degli appunti di un viaggio in Indonesia nel corso del quale si era imbattuto in un volume ottocentesco sulla colonizzazione delle isole Banda, che riportava un massacro della popolazione locale perpetrato dalla Compagnia olandese delle Indie orientali nel XVII secolo. Non conoscendo l’olandese, comincia a leggere il testo compulsando le parole con un programma di traduzione; fino a quando, conquistato dall’argomento, decide di contattare uno storico dell’Asia che gli fornisce un glossario dei termini arcaici e dei loro corrispettivi moderni.

«Ben presto fu come se due entità non umane, internet e il coronavirus, entrambi operanti su scala globale, si fossero riunite per creare un portale fantasmatico e trasportarmi, attraverso lo spirito di un olandese defunto da secoli, alle isole Banda in quella notte del 21 aprile 1621». Da quel momento epifanico, l’albero della noce moscata diventa il fil rouge di una estesa riflessione sui nessi tra la colonizzazione dell’Asia e delle Americhe e il trauma del cambiamento climatico, ovvero la maledizione di un modello di sviluppo capitalistico basato su un «individualismo patologico».

Spezia rara dalla «forma di un pianeta», dopo lunghe peregrinazioni la noce moscata si insedia nelle fertili terre vulcaniche dell’arcipelago delle Molucche, resiste al «genocidio» e all’ «ecocidio» e infine, grazie a «forze invisibili», dà vita una comunità organica varia e cosmopolita, profondamente devota al genius loci.

A fronte della corsa allo spazio caldeggiata dai magnati della terra nell’intento di sfuggire all’incipiente estinzione della specie umana, la suggestiva vicenda di questa pianta esotica e resiliente diventa una «parabola di umiltà» attraverso cui predisporre la mente all’ascolto di voci non umane, silenziate da secoli di «capitalismo estrattivista». Finché Gaia, la «Terra vivente», non si è ridotta a mero «deposito inerte di risorse».

Senonché, è proprio sullo statuto – metaforico? ontologico? epistemologico? – di queste voci che la sfida si fa difficile. Ghosh chiede ai lettori di seguirlo su sentieri che risultano impervi anche a chi, come lui – ha detto con sorniona ironia – è «cresciuto come un animista». Con toni sempre più perentori e apocalittici, il libro mette al bando la concezione meccanicistica della natura ereditata dal razionalismo occidentale e sollecita tutti a un atto di fede nella possibilità di recuperare quella percezione del vitalismo terrestre che è stata cancellata dalla memoria collettiva, dopo secoli di «terraformazione» coloniale, sopravvivendo soltanto presso culture – come quella dei nativi americani – brutalmente sospinte ai margini della modernità.

«Ciò che la Terra ha realmente esaurito non sono le risorse ma il significato. Sconfitta, inerte, passiva, la Terra non è più in grado di nobilitare, né dilettare né produrre nuove aspirazioni. L’unica cosa che può produrre nelle mente di chi crede di averla conquistata è il disprezzo che nasce dalla familiarità».

Non stupisce la nettezza con la quale il saggio imputa alla cultura protestante e alla letteratura inglese un ruolo determinante nella diffusione dell’idea che «l’empatia e la socievolezza sono garbate finzioni che non reggono in circostanze estreme, quando emergono realtà primordiali quali l’egoismo e l’aggressività».

Tuttavia, il senso di questa scrittura va oltre la denuncia dei misfatti della Storia: la noce moscata, infatti, non compare soltanto nella veste di una merce preziosa che ha scatenato un genocidio ed è sopravvissuta all’agrobusiness imposto dagli ingegneri europei su un minuscolo lembo di Asia. Nelle esperte mani di Ghosh, la vicenda della spezia più ambita del diciassettesimo secolo diventa traccia vocale della pianta dalla quale è derivata, una traccia che l’autore ha colto e tradotto nel linguaggio umano, dando seguito a un programma di re-incantamento della natura attraverso l’immaginazione creativa (annunciato nella Grande cecità e già realizzato nelle opere recenti), che è tanto necessario al benessere collettivo quanto ad alto rischio di fraintendimento e di cooptazione da parte di «ecofascismi» che utilizzano l’ambientalismo per rafforzare le gerarchie sociali e rendere chi sta ai margini sempre più invisibile.

Ghosh ne è pienamente consapevole, ma è altrettanto convinto che valga la pena correre il rischio. Cresciuto nell’alveo di una cultura politeistica che concepisce gli dei «come intermediari spirituali tra l’umano e il non umano», e in aperta polemica con un’Anglosfera che ha fatto un dogma «dell’idea che l’egoistico conseguimento degli interessi individuali sia un tratto universale della natura umana», Ghosh è ormai un esperto praticante della capacità negativa di keatsiana – e soprattutto gandhiana – memoria. E riesce a far coesistere materialismo e spiritualismo, pragmatismo e vitalismo, con la stessa disinvoltura con la quale abita molteplici mondi. In misura sempre maggiore, il presentimento della vitalità delle cose che innerva la sua ricerca artistica – per il quale si può scomodare una galassia di affiliazioni filosofiche che vanno da Martin Heidegger a Bruno Latour, da Timothy Morton a Donna Haraway – è il frutto di una fiducia illimitata nelle potenzialità espressive ed ermeneutiche dello storytelling.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento