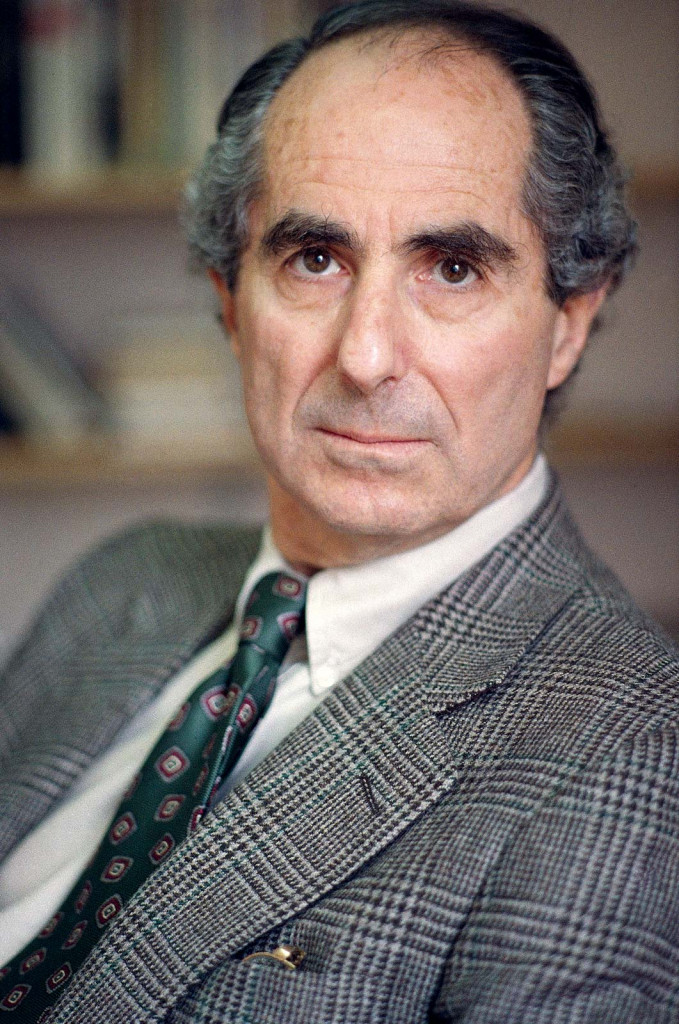

Vita e controvita di Philip Roth: ora è lui il fantasma entrato in scena

«Nei prossimi anni dovrò affrontare due grandi calamità: la morte e una biografia». Così, nel 2013, un sardonico Philip Roth in apertura del documentario Philip Roth: Unmasked. E dopo una pausa a effetto: «Speriamo arrivi prima la prima». Eppure a metà degli anni Novanta era stato lui stesso a ingaggiare in tutta fretta quello che allora era il suo migliore amico, Ross Miller, nipote del drammaturgo Arthur, in qualità di suo biografo ufficiale. Era successo che nel 1996 Claire Bloom aveva pubblicato il memoir Leaving a Doll’s House, in cui dipingeva l’ex marito Roth come un misogino egocentrico, infido e «machiavellico», nonché patologicamente disturbato. Inorridito da quel libro che giudicava «falso e diffamatorio», lo scrittore di Newark aveva redatto una smentita di 295 pagine che intitolò «Note per il mio biografo». Il manoscritto era già stato accettato per la pubblicazione quando amici e conoscenti lo dissuasero dal divulgarlo; la vendetta assunse allora la forma di un romanzo: Ho sposato un comunista. In ogni caso, Roth si era ormai convinto della necessità di emendare la versione della ex moglie, perché in grado di minare l’immagine di sé che voleva tramandare ai posteri. La vicenda è ricostruita con dovizia di particolari nella monumentale biografia a opera di Blake Bailey, assunto da Roth nel 2012 come sostituto di Miller, il cui lavoro non lo aveva soddisfatto. Pubblicata con grande fanfara negli Stati Uniti nel 2020 e tradotta con la consueta perizia da Norman Gobetti, Philip Roth La biografia (Einaudi, pp. 1056, € 26,00) si presenta già dalla perentorietà del titolo come l’unica versione autorevole e autorizzata della vita dello scrittore. È questa la fonte ufficiale con cui negli anni a venire dovranno confrontarsi i lettori intenzionati a decifrare (o smascherare?) quell’enigma poliedrico, contraddittorio e complesso che risponde al nome di Philip Roth.

La prosa nitida di Bailey restituisce un ritratto composito non solo del «Bardo americano» in grado di scandagliare le contraddizioni statunitensi con sguardo lucido e presciente, ma anche del giovane apprendista scrittore, intento a esplorare diverse forme letterarie in cerca della propria voce. I capitoli più coinvolgenti sono infatti quelli relativi alla formazione, in cui scopriamo come verso la metà degli anni Cinquanta Roth recensisse film e programmi televisivi popolari che spesso non aveva visto, firmando pezzi da lui stesso giudicati «illeggibili, pieni di sprezzante sussiego e poco altro».

In quello stesso periodo elaborava spunti per romanzi e racconti che non videro mai la pubblicazione, da Expect the Vandals (che metteva in scena un gruppo di soldati giapponesi ignari della fine della guerra e rimasti nascosti su un’isola delle Filippine) a L’intermediario (su un ebreo americano che dopo la guerra per vendicarsi dell’Olocausto va in Germania con l’intenzione di uccidere un tedesco qualunque), fino alla svolta nel 1959 di Goodbye, Columbus. Roth vinse il National Book Award, ma questo non bastò a garantirgli un posto stabile nell’Olimpo delle lettere; così, negli anni Sessanta considerò seriamente la possibilità di intraprendere una carriera di drammaturgo, lavorando a teledrammi e pièces teatrali, artefatti che hanno alle spalle – come tutto ciò che Roth ha scritto – una dedizione che rasenta lo stakanovismo. Nel decennio successivo, trasferitosi da New York nei boschi del Connecticut per fuggire la morbosa attenzione mediatica generata dal Lamento di Portnoy, Roth siede ogni giorno alla scrivania dalle nove del mattino, stimolato anche dalla consapevolezza che il suo mentore e rivale Bernard Malamud «ci dà sotto già da due ore».

Il resto della storia è noto. A partire dagli anni Novanta Roth scrive una serie di capolavori – da Operazione Shylock al Teatro di Sabbath, fino alla pluripremiata trilogia americana – che sanciscono definitivamente la sua fama di «Maestro americano»: così si intitola, non a caso, la quinta parte della biografia di Bailey. Piuttosto che indagare le fonti di questa incredibile esplosione narrativa e approfondire quello che Faulkner chiamava «il nostro splendido fallimento nella creazione dell’impossibile», Bailey preferisce soffermarsi sul rapporto burrascoso tra Roth e il suo primo biografo, raccontando come lo scrittore avesse fornito a Miller indicazioni ben precise sulle persone da intervistare, suggerendogli non solo le domande ma persino l’ordine in cui avrebbero dovuto succedersi. «Quanto al pruriginoso argomento della sua vita sessuale», precisa Bailey, Roth consigliava (un’altra parola che andrebbe tra virgolette) che Miller si tenesse alla larga da tutto il marciume della storia con Inga Larsen [la donna che ispirò a Roth il personaggio di Drenka nel Teatro di Sabbath] e si concentrasse invece sugli aspetti «filosofici». Nemmeno Bailey, per la verità, ha seguito il consiglio, tant’è vero che abbondano, nella sua biografia, ricostruzioni e dettagli in grado di stuzzicare il lettore più curioso.

Vero e proprio ghostwriter di se stesso, nel corso degli anni Roth contribuì di persona a costruire e alimentare il proprio mito: lo si deduce, per fare un solo esempio, da un episodio datato 1997, che Bailey riporta. A un giornalista che avendolo riconosciuto per strada lo aveva apostrofato come il più grande scrittore americano, Roth precisò: «Vivente». Con il passare del tempo, il controllo delle proprie dramatis personae finì per diventare un’ossessione: Bailey rivela come agli inizi del nuovo millennio, insoddisfatto dall’operato di Miller, Roth lo licenziò, e dopo avere ascoltato le interviste che il suo primo biografo aveva registrato, appuntò tutte quelle che lui riteneva inesattezze in un testo di centinaia di pagine e lo intitolò: «Note su un maldicente-calunniatore». Nel 2012 affidò questo testo a Bailey, con l’autorizzazione a «citare o parafrasare (o smentire)» ogni cosa a suo piacimento.

Alla luce di ciò, fa sorridere la scelta di Bailey di tacere qualsiasi indicazione sul proprio metodo di lavoro, nel tentativo di cancellarsi letteralmente dal libro: le pochissime volte che menziona se stesso lo fa in terza persona, definendosi «il biografo» e riservandosi nei ringraziamenti finali di raccontare in altra sede i dettagli della sua collaborazione con Roth.

Alcuni critici hanno ipotizzato che l’autore di Pastorale americana abbia voluto usare il proprio biografo come schermo per raccontare la sua versione delle proprie controverse vicende, un po’ come aveva fatto con Zuckerman, l’alter-ego finzionale a cui aveva affidato il commento della propria autobiografia, I fatti. Così, però, avrebbe ottenuto l’effetto opposto, come suggerisce il titolo provocatorio di una recensione americana della biografia: «Il complotto di Philip Roth contro se stesso». Accurato e esaustivo, ricco di informazioni, aneddoti e spunti di riflessione importanti, il lavoro di Bailey sconta la pretesa di impersonalità con la condanna a essere «straordinariamente, implacabilmente coerente… fin troppo», avrebbe detto Zuckerman. E finisce dunque per proporsi come una ragionevole via di mezzo, in quanto tale poco affine al carattere di chi aveva scritto il Teatro di Sabbath.

Equidistante tanto dal ricordo intimo e commovente scritto da Benjamin Taylor (e pubblicato da Nutrimenti con il titolo Siamo ancora qui) quanto dalla «controvita» polemica pubblicata da Ira Nadel pochi mesi dopo la biografia ufficiale – ma il cui progetto risale al 2011, quando un intransigente Roth gli negò il permesso di citare brani dalle sue opere e gli fece sapere «che i suoi amici e colleghi non avrebbero collaborato in alcun modo con lui».

Per quanto si proponga, in esergo, di rendere Philip Roth «interessante», la biografia di Bailey non riesce tuttavia a eguagliare – com’è ovvio – l’interesse suscitato, nel tempo, dalla composizione e ricomposizione della propria vita attuata dallo stesso autore attraverso la sua narrativa autobiografica, autofinzionale, autoreferenziale, in grado di decostruire generi letterari e convenzioni narrative fino a confondere del tutto realtà e finzione, persona e personaggio. In oltre cinquant’anni di carriera Roth non ha mai smesso, infatti, di manipolare gli avvenimenti chiave della propria vita di scrittore ebreo e americano, sottraendo e aggiungendo elementi, personaggi e situazioni come tasselli di un immenso mosaico composto da trentuno libri e decine di travolgenti interviste. Del resto, come scrive Malamud nelle Vite di Dubin, «Nessuno, e senza dubbio nessun biografo, è in grado di dire la parola definitiva. La conoscenza è di per sé un mistero che tesse se stesso mentre si cerca di dipanarlo».

Un’idea simile a quella che Zuckerman esprime in Pastorale americana: «Capire bene la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male». L’impressione è che Bailey capisca Roth sin troppo bene.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento