Vita burrascosa di Aleksandr Griboedov: un romanzo di Jurij Tynjanov del 1928

Nella primavera del 1829 Aleksandr Puskin, in viaggio nel Caucaso tra dirupi, «deserti fioriti» e impetuosi corsi d’acqua, si imbatté nel carro trainato da buoi che stava riportando in Georgia le spoglie di Aleksandr Griboedov, ucciso da una folla inferocita a Teheran, dove si trovava in qualità di ambasciatore dell’impero russo. Nelle asciutte pagine del suo travelogue Viaggio ad Arzrum dedicate a quell’incontro, il poeta si rammaricò che lo sfortunato trentaquattrenne non avesse tramandato ai posteri alcun resoconto della sua esistenza «invidiabilmente burrascosa»: «scrivere la sua biografia sarebbe compito degli amici, ma le persone straordinarie da noi scompaiono senza lasciare traccia. Siamo pigri e manchiamo di curiosità».

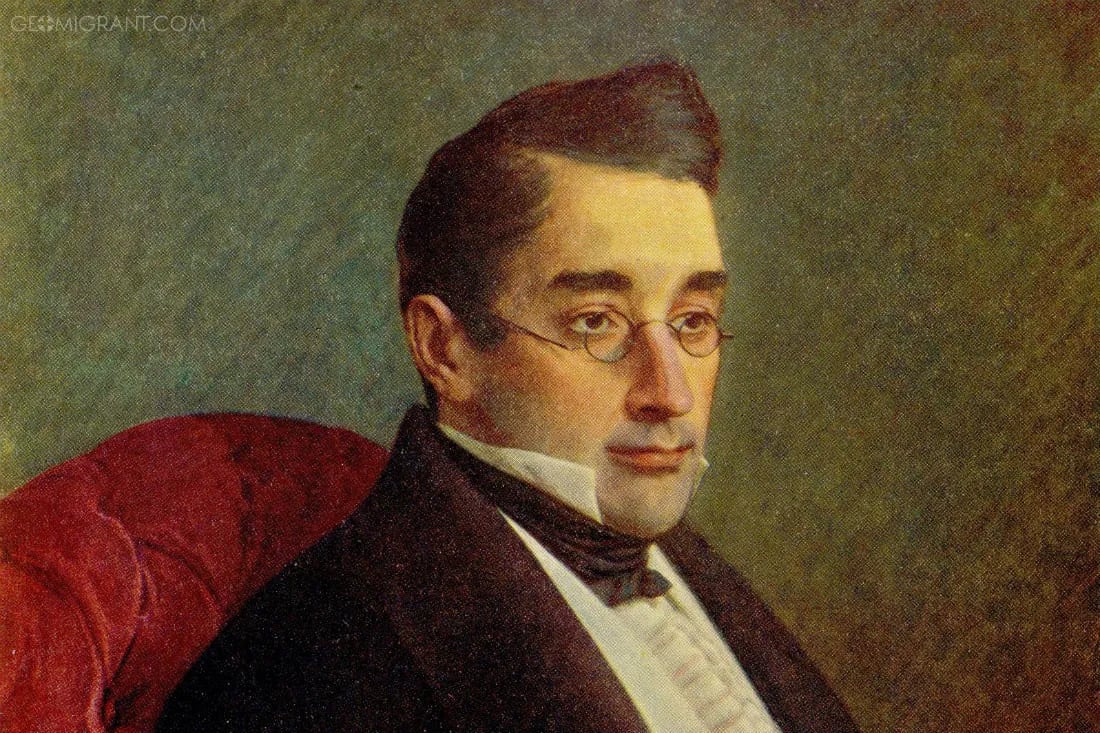

A distanza quasi esatta di un secolo a colmare quella lacuna provvedette Jurij Tynjanov, esponente di spicco della scuola formalista che, all’epoca, doveva sentirsi legato ai poeti dell’età romantica da un rapporto quasi amicale, visto l’appassionato trasporto con cui ancor prima della rivoluzione d’Ottobre si era dato al loro studio.

Malgrado l’amara constatazione puskiniana, la meteora di Aleksandr Griboedov aveva lasciato una scia: lo testimonia il romanzo storico che Tynjanov gli dedicò nel 1928, La morte del Vazir-Muchtar (tradotto da Giuliana Raspi nel 1961 e ora riproposto dalle edizioni Settecolori, pp. 600, € 26,00). In una prosa scandita da incalzanti refrain in ossequio ai ritmi della coeva poesia avanguardista, l’autore eleva un monumento tardivo a un personaggio che, con le sue contraddizioni, sembra incarnare in modo esemplare l’intricato rapporto che da sempre lega l’intellettuale russo al potere.

Più anziano di Puškin di quattro anni, Griboedov rientrava infatti in quella generazione perduta che la repressione dell’insurrezione decabrista aveva quasi interamente spazzato via. Sfuggito all’esilio in Siberia solo perché gli inquirenti dello zar Nicola non erano riusciti a dimostrare il suo coinvolgimento nel complotto, lo scrittore-diplomatico si ritrovò, poco più che trentenne, in preda a una autentica paralisi esistenziale. Indicativa a tale proposito è l’ottava di Evgenij Baratynskij che Tynjanov sceglie come epigrafe del romanzo: qui Griboedov viene paragonato al corso ghiacciato di un fiume che, sospeso sull’orlo di un precipizio, conserva l’apparenza del movimento, «anche senza il suo terribile ruggito». Ben più prosaicamente, e con un pizzico di cattiveria, l’autore ci mostra di lì a breve il protagonista che, rientrato da poco dalla Persia a Mosca, si risveglia nel suo letto d’infanzia.

A dispetto dei successi diplomatici conseguiti con la firma della pace di Turkmancaj, i debiti lo costringono alla coabitazione con la vecchia madre, un’allegra scialacquatrice che, non paga di aver sperperato il patrimonio familiare, continua imperterrita ad acquistare brutti ninnoli e mobili orientali: «tutto ciò era l’Asia malriuscita – rovina e inganno». Il fantasma del Medio Oriente, d’altronde, perseguita Griboedov ovunque: con i suoi campanili simili a minareti, Mosca gli ricorda in maniera bizzarra Tabriz. E, in generale, in quella città sospesa tra luce e ombra, tutto è irreale e ondeggia, «perfino le case sembrano precarie».

Non meno incerta è la sua posizione: da una parte è l’autore di una commedia geniale, Che disgrazia l’ingegno!, le cui irriverenti battute sono sulla bocca di tutti; peccato che la censura non ne autorizzi la pubblicazione né tantomeno la messa in scena… Dall’altra, il suo progetto mirante all’istituzione di una compagnia coloniale nel Caucaso gli ha alienato non solo l’appoggio di parecchi protettori altolocati (irritati da tanta superflua intraprendenza), ma anche le simpatie dei suoi ex amici decabristi, che lo accusano di voler creare a spese del popolo «una nuova aristocrazia del denaro». Nemmeno l’abbozzo di una tragedia destinata ad assicurargli finalmente il posto che gli spetterebbe nel mondo letterario sembra godere di maggior successo: perfino il suo cameriere Saska dichiara con insolenza che Puskin «è meglio».

A Griboedov non resta che vagare per le vie di Mosca e Pietroburgo attanagliato da quella variante russa dello spleen che è la chandra, fra convegni amorosi affrontati con scarsa convinzione, gozzoviglie con colleghi scrittori e incontri dal carattere meno frivolo – memorabile quello col filosofo Petr Caadaev che, in un paio di battute, smonta le mire espansionistiche dell’impero: «La guerra del nostro secolo è un gioco da stupidi. Si incorpora una colonia, se ne incorpora un’altra: che cosa stupida l’ambizione dello spazio! Ancora mille verste? Non sappiamo neppure cosa farcene delle nostre!» Finché a un tratto il fiume non spezza il ghiaccio per riprendere la sua rovinosa caduta. Malgrado abbia più volte giurato a se stesso che non tornerà in Persia (dove ha già fatto in tempo a procurarsi una serie di nemici più o meno acerrimi), Griboedov finisce per assoggettarsi alla decisione dello zar che gli ordina di rientrare a Tabriz – un po’ per mancanza di alternative, ma anche perché lusingato dalla nomina a Vazir Mukhtar, ossia ambasciatore plenipotenziario.

La seconda metà del romanzo è dedicata alla sua trasformazione da suddito russo (e quindi «europeo imperfetto», secondo la definizione di Chaadaev) a portavoce in Medio Oriente di una potenza occupante invisa. Neppure la parentesi felice di una sosta a Tiflis e le nozze con la principessa georgiana Nino, riusciranno a invertire il corso della storia. Impigliato in una ragnatela di intrighi e complotti da cui non riesce più a districarsi, il protagonista si avvia all’inesorabile fine, preannunciata già dal titolo, nonché da vari infausti presagi. E infatti Tynjanov, in un raffinato gioco di citazioni, ne avvicina la sorte a quella di Igor’, il leggendario principe che nel 1185, spinto dall’ambizione personale, aveva ingaggiato battaglia contro i Peceneghi, una tribù nomade della steppa, malgrado un’eclissi di sole avrebbe dovuto persuaderlo a desistere.

Troppo intellettuale per concedere alcunché a un esotismo di maniera, Tynjanov confeziona un romanzo magnifico, giustamente apprezzato dagli avanguardisti dell’epoca, da Louis Aragon a Majakovskij. Al contempo, il lavoro accuratissimo sulle fonti non degenera mai in polverosa erudizione, occultato com’è sia da uno stile arditamente sperimentale, sia dalla notevole empatia che l’autore doveva provare nei confronti del suo protagonista.

Dietro la generazione perduta dei decabristi si intravede difatti in controluce quella non meno sfortunata dei trockisti degli anni Venti che, all’epoca in cui il libro uscì, sapevano già di aver perso la partita contro Stalin. Ipnotizzato dagli eterni ritorni rintracciabili nella storia del suo paese, nonché dalle «mille verste di imperscrutabilità» che si leggono sui volti dei suoi governanti, Tynjanov non poteva certo immaginare che a un secolo di distanza saremmo stati ancora qui a interrogarci sulle debacle dell’opposizione politica e culturale russa.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento