Un congedo silenzioso

Toni Negri 1933-2023 Due anni fa, credo, telefona Toni. Sarebbe passato per Roma, mi chiede di vederci. Un’ora insieme, con Judith, in una casa vuota nei pressi di Campo de’ Fiori (un covo […]

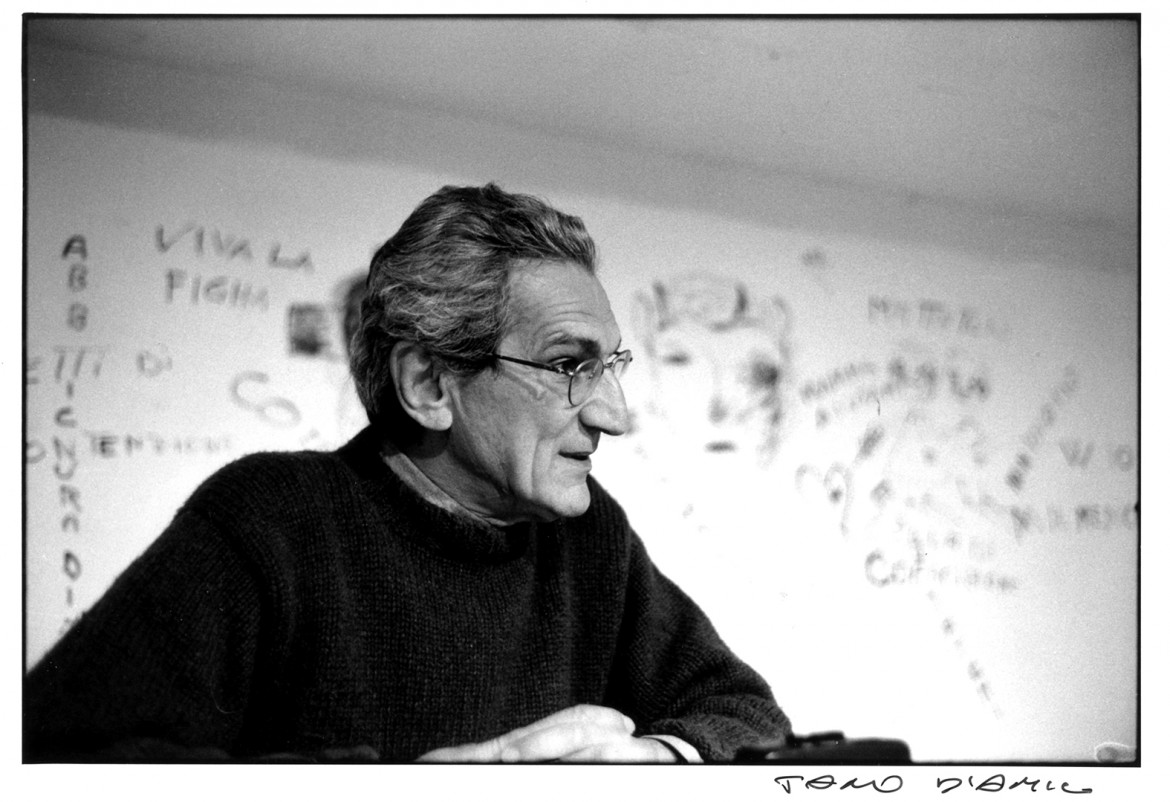

Toni Negri – Tano D'Amico /Archivio Manifesto

Toni Negri – Tano D'Amico /Archivio ManifestoToni Negri 1933-2023 Due anni fa, credo, telefona Toni. Sarebbe passato per Roma, mi chiede di vederci. Un’ora insieme, con Judith, in una casa vuota nei pressi di Campo de’ Fiori (un covo […]

Due anni fa, credo, telefona Toni. Sarebbe passato per Roma, mi chiede di vederci. Un’ora insieme, con Judith, in una casa vuota nei pressi di Campo de’ Fiori (un covo abbandonato, avrebbe pensato una canaglia dell’antico Pci). Non parliamo di niente o quasi, soltanto frasi che offrono un pretesto per tacere di nuovo, senza disagio.

Ebbe luogo, in quella casa romana, un congedo puro e semplice, non dissimulato da nenie cerimoniose. Dopo anni di insulti pantagruelici e di fervorose congratulazioni per ogni tentativo di trovare la porta stretta attraverso cui potesse irrompere la lotta contro il lavoro salariato nell’epoca di un capitalismo finalmente maturo, un po’ di silenzio sbigottito non guastava. Anzi, affratellava.

Ricordo Toni, ospite della cella 7 del reparto di massima sicurezza del carcere di Rebibbia, che piange senza ritegno perché le guardie stanno portando via in piena notte, con un «trasferimento a strappo», i suoi compagni di degnissima sventura. E lo ricordo ironico e spinoziano nel cortile del penitenziario di Palmi, durante la requisitoria cui lo sottopose un capo brigatista da operetta, che minacciava di farlo accoppare da futuri «collaboratori di giustizia» allora ancora bellicosi e intransigenti.

Toni era un carcerato goffo, ingenuo, ignaro dei trucchi (e del cinismo) che il ruolo richiede. Fu calunniato e detestato come pochi altri nel Novecento italiano. Calunniato e detestato, in quanto marxista e comunista, dalla sinistra tutta, da riformatori e progressisti di ogni sottospecie.

Eletto in parlamento nel 1983, chiese ai suoi colleghi deputati, in un discorso toccante, di autorizzare la prosecuzione del processo contro di lui: non voleva sottrarsi, ma confutare le accuse che gli erano state mosse dai giudici berlingueriani. Chiese anche, però, di continuare il processo a piede libero, giacché iniqua e scandalosa era diventata la carcerazione preventiva con le leggi speciali adottate negli anni precedenti.

Inutile dire che il parlamento, aizzato dalla sinistra riformatrice, votò per il ritorno in carcere dell’imputato Negri. C’è ancora qualcuno che ha voglia di rifondare quella sinistra?

Toni non ha mai avuto paura di strafare. Né quando intraprese un corpo a corpo con la filosofia materialista, includendo in essa più cose di quelle che sembrano stare tra cielo e terra, dal condizionale controfattuale («se tu volessi fare questo, allora le cose andrebbero altrimenti») alla segreta alleanza tra gioia e malinconia. Né quando (a metà degli anni Settanta) ritenne che l’area dell’autonomia dovesse sbrigarsi a organizzare il lavoro postfordista, imperniato sul sapere e il linguaggio, caparbiamente intermittente e flessibile.

La redazione consiglia:

Il mio amico matto che voleva cambiare il mondoToni non è mai stato oculato né morigerato. È stato spesso stonato, questo sì: come capita a chi accelera all’impazzata il ritmo della canzone che ha intonato, ibridandolo per giunta con il ritmo di molte altre canzoni appena orecchiate. Il suo luogo abituale sembrava a molti, anche ai più vicini, fuori luogo; per lui, il «momento giusto» (il kairòs degli antichi greci), se non aveva qualcosa di imprevedibile e di sorprendente, non era mai davvero giusto.

Non si creda, però, che Negri fosse un bohèmien delle idee, un improvvisatore di azioni e pensieri. Rigore e metodo campeggiano nelle sue opere e nei suoi giorni. Ma in questione è il rigore con cui va soppesata l’eccezione; in questione è il metodo che si addice a tutto quel che è ma potrebbe non essere, e viceversa, a tutto quello che non è ma potrebbe essere.

Insopportabile Toni, amico caro, non ho condiviso granché del tuo cammino. Ma non riesco a concepire l’epoca nostra, la sua ontologia o essenza direbbe Foucault, senza quel cammino, senza le deviazioni e le retromarce che l’hanno scandito. Ora un po’ di silenzio benefico, esente da qualsiasi imbarazzo, come in quella casa romana in cui andò in scena un sobrio congedo.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento