Trovate una radio al «selvaggio barbuto»

Cyber Daesh A Kabul ancora si racconta una vecchia storia divertente, sul rapporto ambiguo tra jihadisti barbuti e tecnologie. Riguarda mullah Wakil Ahmed Muttawakil, un signore basso, un po’ panciuto e molto […]

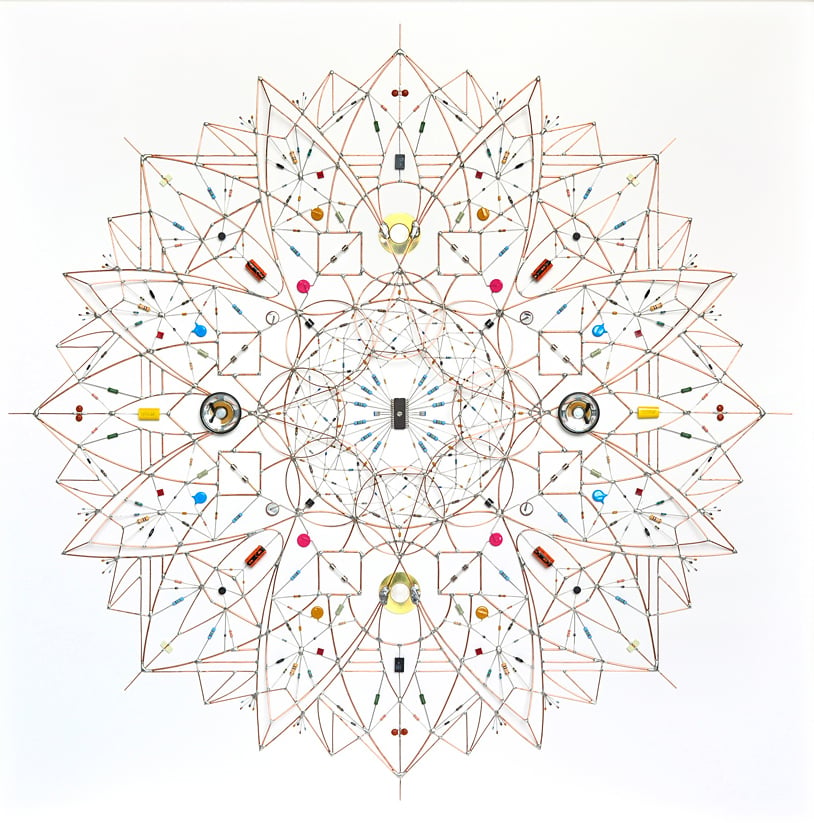

Mandala tecnologico di Leonardo Ulian

Mandala tecnologico di Leonardo UlianCyber Daesh A Kabul ancora si racconta una vecchia storia divertente, sul rapporto ambiguo tra jihadisti barbuti e tecnologie. Riguarda mullah Wakil Ahmed Muttawakil, un signore basso, un po’ panciuto e molto […]

A Kabul ancora si racconta una vecchia storia divertente, sul rapporto ambiguo tra jihadisti barbuti e tecnologie. Riguarda mullah Wakil Ahmed Muttawakil, un signore basso, un po’ panciuto e molto influente al tempo dell’Emirato islamico d’Afghanistan.

Quando al governo c’erano i Talebani, faceva il ministro degli Esteri. Doveva informarsi su quel che accadeva nel resto del mondo, ma gli era difficile. Le regole imposte dal governo di cui faceva parte gli remavano contro: vietati tutti gli strumenti di informazione, tranne La voce della Sharia, l’emittente radiofonica benedetta da mullah Omar, il leader supremo. Vietati anche per lui, Muttawakil, che – si racconta a Kabul – teneva nascosta in un ripostiglio dell’ufficio una piccola tv con un’antenna satellitare. La accendeva di rado, guardingo, temendo di finire nella lista nera stilata dagli uomini della polizia religiosa.

Da allora molte cose sono cambiate. Anche per i Talebani. A giugno hanno lanciato su Google Store una applicazione per i telefoni con sistema android legata al loro sito di informazione, «La voce del jihad». I gestori di Google l’hanno rimossa in un paio di giorni, ma gli smanettoni al servizio della causa hanno trovato canali alternativi.

Da qualche anno a questa parte i turbanti neri hanno infatti dirottato ingenti risorse per lo sviluppo dei tradizionali canali di comunicazione – radio, periodici, video di propaganda – e dei social network. Subito dopo la nomina del nuovo leader, il mawlawi Haibatullah Akhundzada, è circolato per esempio su Facebook un video che mostra diversi barbuti autorevoli mentre gli dichiarano fedeltà. Un modo per accreditarne la legittimità come amir al-mumineen, la guida dei fedeli, dopo le polemiche interne successive alla nomina del predecessore, quel mullah Mansur fatto fuori da un drone americano in territorio pachistano. Ma anche un segnale rivolto a quanti pensano che i Talebani, eredi del jihad di mullah Omar – un analfabeta nato da genitori contadini in un villaggio remoto dell’Uruzgan -, siano barbuti retrogradi, con poca o nessuna comprensione di ciò che accade al di fuori dei loro villaggi pashtun.

La retorica della «guerra tribale» dei Talebani – sandali ai piedi, turbanti in testa e poca dimestichezza con le tecnologie – contro il potente nemico americano (e prima sovietico) dotato delle armi più sofisticate è dura a morire. Perché fa comodo a entrambi: agli Usa serve per delegittimare il nemico, collocandolo in quell’area «selvaggia» dove non valgono le regole dei conflitti convenzionali, ma vige l’anomia della guerra asimmetrica.

I barbuti non rispettano le regole del gioco, ecco perché non riusciamo a sconfiggerli, dicono a Washington. Siamo poveri e senza mezzi, replicano i barbuti nei santuari pachistani, ma da quindici anni teniamo in scacco gli americani grazie alla nostra determinazione, figlia della fede in Allah.

La retorica del piccolo e povero contro il grande e potente, delle milizie irregolari contro l’esercito professionale dice qualcosa di vero. Ma rischia di nascondere un dato fondamentale: la guerra asimmetrica dei Talebani non è l’ultimo residuo del Novecento alle nostre spalle. Al contrario, è il paradigma delle guerre attuali. E di quelle future. Lo spiega con argomenti convincenti Paul Rogers, esperto di sicurezza globale, nel suo nuovo libro, Irregular War (IB Taurius), in cui sostiene che l’affermazione e la resilienza di gruppi non statuali pur diversi – dai Talebani allo Stato islamico, da Boko Haram ad al-Shabaab – sia il sintomo di una nuova dinamica che tende a trasformare i conflitti internazionali in guerre ibride e asimmetriche, alimentate da risposte militari controproducenti, perché convenzionali. Una lettura compatibile con quella della sociologa Saskia Sassen, che vede le città come vere e proprie «nuove tecnologie di guerra». Viviamo una fase di transizione, scrive Saskia Sassen: si sta sgretolando il complesso assemblaggio di territorio, autorità e diritti che ha coinciso con la modernità occidentale.

Venuto meno il contenitore westfaliano, anche le città perdono la capacità di contenere e assorbire le diversità e i conflitti, e «la ricerca della sicurezza nazionale diventa una fonte di insicurezza urbana»: più i governi occidentali mirano alla sicurezza nazionale, usando l’innovazione tecnologica per soffocare i «focolai di instabilità» nel resto del mondo, e più la violenza ritorna in casa, come un boomerang, urbanizzando il conflitto e rendendo le città meno sicure.

Un’insicurezza abilmente sfruttata dai gruppi non statuali, abituati a ricorrere alla guerra asimmetrica. «Parziale, intermittente e senza una fine riconoscibile», per Saskia Sassen la nuova guerra urbanizzata mostra i limiti del potere e della superiorità militare intesa in termini convenzionali. Ne sono consapevoli anche gli strateghi degli eserciti regolari occidentali.

Secondo il Joint Strategic Assessment 2006-2026 della Difesa Usa, in futuro «le forme dominanti di guerra saranno irregolari, catastrofiche, distruttive». Per ridurre lo svantaggio di giocare su un terreno non convenzionale, diverso dai tradizionali fronti bellici per i quali gli eserciti sono stati organizzati, gli strateghi puntano sull’innovazione tecnologica, cercando di avverare la profezia della «Revolution in Military Affairs», con la parziale robotizzazione delle truppe, la guerra cybernetica, la biologia al servizio della «cyborgizzazione» dei soldati. Gli strateghi sanno che ogni nuova tecnologia finisce prima o poi nelle mani degli avversarsi, ma pensano a mantenere il più a lungo possibile il loro vantaggio strategico.

Affidandosi alla robotica militare, alle tecnologie che sempre più allontanano il confronto diretto tra belligeranti, finiscono però in un vicolo cieco: da una parte accettano di giocare sul terreno prediletto dagli avversari, ampliando i confini di quel regno anomico, privo di regole, fin qui assimilato con il regno dei «selvaggi barbuti».

Dall’altro sottraggono ai loro avversari la possibilità di replicare, de visu, al colpo inferto nei «territori di frontiera». Ai selvaggi barbuti non resta allora che spostare la frontiera: dalle polverose periferie del mondo, fin dentro le città globali. Attaccate per colpire un avversario codardo.

Che attacca e si nasconde. E che, nelle periferie del mondo in rivolta, come le definisce Paul Rogers, ha perso da tempo la battaglia più importante: quella per i cuori e le menti.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento