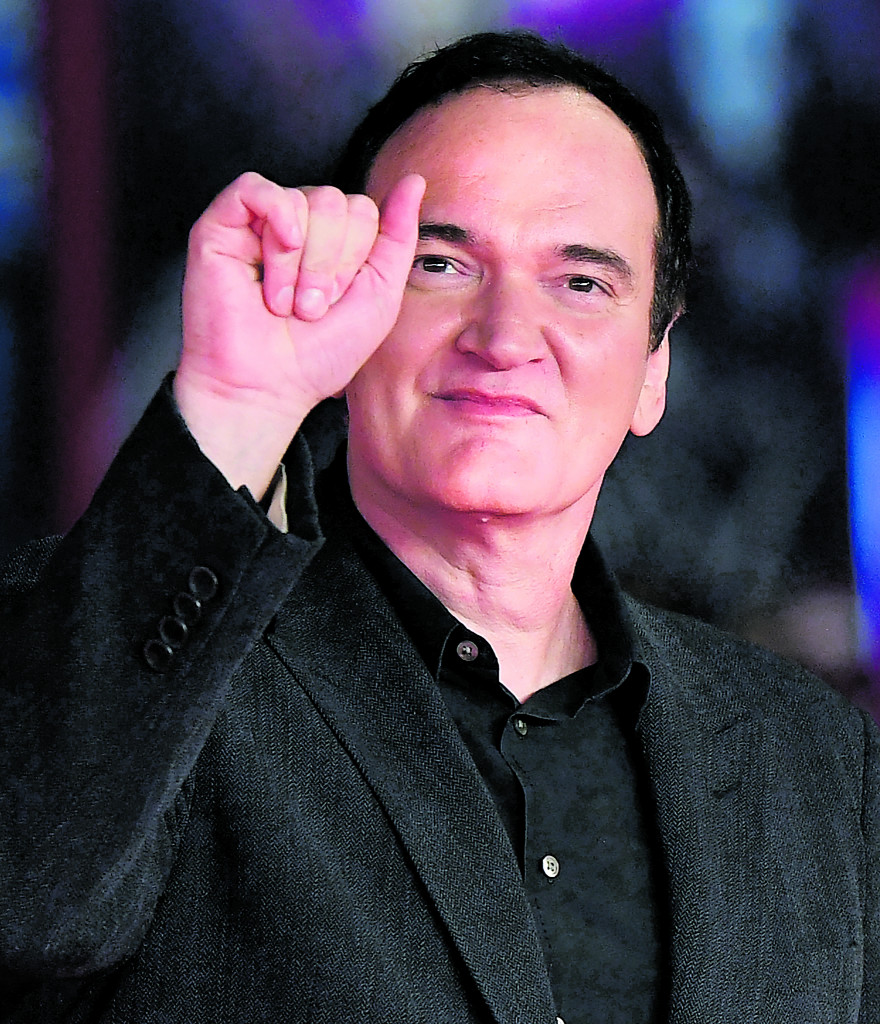

Quentin Tarantino, quando la star è la cinepresa

Libri La storia dei cult degli anni ’70 riscritta in «Cinema speculation»

Libri La storia dei cult degli anni ’70 riscritta in «Cinema speculation»

Cinefili si nasce? Naturalmente no. Ma c’è chi è più precoce di altri. Quentin comincia molto presto ad andare al cinema di quartiere con i suoi giovani genitori. L’intesa è che non deve interrompere la visione del film facendo domande. Ma quando vede con sua madre Conoscenza carnale di Mike Nichols, di fronte alle battute di Candice Bergen che vuole convincere Art Garfurkel ad andare a letto con lei: «E dai, facciamolo». «Non ne ho voglia». «Ma mi hai promesso che l’avremmo fatto». «Ti dico che non ne ho voglia». «Ma lo fanno tutti!», non riesce a trattenersi dal chiedere: «Ma cosa vogliono fare, mamma?», suscitando l’ilarità generale. Nel ’70, a sette anni, aveva già visto La guerra del cittadino Joe di John G. Avildsen, mentre ai suoi compagni di scuola i genitori non facevano vedere film del genere. «Quentin, mi preoccupa di più se vedi i telegiornali. Un film non può farti male», gli risponde la madre. Paradossalmente il film che lo sconvolge è Bambi: «Bambi che si smarrisce, la madre uccisa dal cacciatore e il rogo della foresta mi scioccarono più di qualunque altra cosa che avessi visto al cinema».

Cinema speculation di Quentin Tarantino, appena uscito per La nave di Teseo (traduzione di Alberto Pezzotta, pp. 420, euro 20,00) non è la rassegna dei suoi film preferiti, ma la mappa dei film, da Bullitt (1968) a Il tunnel dell’orrore (1981), che ha visto da ragazzo e da adolescente e non ha mai smesso di rivedere più volte al cinema e in video, rievocando date, sale, circostanze delle rinnovate rivisitazioni, che animano l’autobiografia del cinefilo in formazione.

Senza trascurare i meriti del regista Peter Yates, Bullitt è Steve McQueen, l’ultima star del cinema di una volta, popolarissimo negli anni Sessanta, nel primo film d’azione metropolitano che manda all’aria le regole del poliziesco tradizionale. Sullo sfondo di San Francisco, in cui il paesaggio urbano è ripreso con grande dinamismo, l’attore costruisce un’interpretazione assolutamente minimalista, cool in senso letterale, per cui niente lo mette in agitazione, niente gli fa perdere l’autocontrollo. Quella di Steve McQueen è una performance fisica, non spiega mai al pubblico e agli altri personaggi quello che sta pensando. Si limita ad agire. La storia e la drammaturgia non sembrano avere particolare rilievo in un film di cui ricordiamo soprattutto la scena fondamentale dell’inseguimento.

L’icona degli anni Settanta è Clint Eastwood, che si conquista un posto di rilievo nel nuovo cinema americano con Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo (1971), in cui Dirty Harry incarna il ruolo più popolare e più controverso della sua carriera. Qui, l’importanza del regista è fondamentale perché la singolare abilità di Don Siegel nel rappresentare la violenza emozionando il pubblico inciderà profondamente nella formazione di Clint non ancora passato alla regia. Se il film inaugura la stagione dei serial killer, molti lo considerano il capostipite di un’ondata di polizieschi reazionari. Ma l’ispettore Callaghan è meno manicheo e più sfaccettato di quanto sembrò allora ai critici, che lo consideravano un eroe della maggioranza silenziosa, se non addirittura un fascista.

Il problema si ripropone con Taxi Driver (1976) di Martin Scorsese, l’immersione nella mente di un uomo incapace di adattarsi alla società. Se Travis Bickle – interpretato da uno straordinario Robert De Niro – sembra ricordare il giustiziere della notte di Charles Bronson, è in realtà un antieroe inseguito da se stesso. L’angoscia che lo spettatore prova guardando Taxi Driver nasce dalla domanda che il film costringe a porsi. Quello che sto vedendo è un film su un razzista o è un film razzista? Evidentemente la risposta giusta è la prima e ciò, secondo Tarantino, rende il film un capolavoro perché osa porre la domanda allo spettatore lasciandolo libero di scegliere.

Martin Scorsese – con Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich, Brian De Palma, George Lucas, John Milius, Steven Spielberg, Paul Schrader – è uno dei «Movie Brats», i ragazzacci del cinema, la prima generazione di giovani registi cresciuti vedendo la televisione e freschi di studi di cinema, che riescono ad affermarsi e a dare un’impronta al decennio dei Settanta della nuova Hollywood. Il loro mentore è Roger Corman, di cui la generazione precedente non aveva capito l’innovativa vitalità, soprattutto a proposito dei generi. I Movie Brats vogliono girare i migliori film di genere mai realizzati fino ad allora. Non ambiscono a portare sullo schermo la grande letteratura, da Comma 22 a Mattatoio 5, da Il giorno della locusta a Piccolo grande uomo, ma sono attratti di più dai romanzi rivolti al grande pubblico, da cui pensano di trarre buoni film, come è successo con Lo squalo, Il padrino, L’ultimo spettacolo.

Il problema del cinema di genere è al centro del saggio dedicato a Tobe Hopper, di cui Quentin ammira il film d’esordio Non aprite quella porta (1974), che riesce a mescolare ironia e grottesco, alzando la soglia dell’horror a un livello più coinvolgente degli standard dell’epoca. Qualche anno dopo Il tunnel dell’orrore, che dapprima lo aveva lasciato perplesso, a una seconda visione ne apprezza il dinamismo della regia, la direzione degli attori, il tono cinico e sgradevole che riesce a mantenere dall’inizio alla fine. Se al circo sono stati dedicati moltissimi titoli, il mondo delle fiere itineranti e dei luna park, a cui Il tunnel dell’orrore appartiene, è meno frequentato. Il film più interessante sull’argomento gli sembra La fiera delle illusioni (1947) di Edmund Goulding, spesso sottovalutato. La rivalutazione di Quentin è sconcertante: «La fiera delle illusioni sembra in tutto e per tutto un film neorealista italiano dello stesso periodo. Avrebbe potuto scambiare il cast con quello di Riso amaro – Vittorio Gassman al posto di Tyrone Power, Doris Dowling al posto di Joan Blondell, Silvana Mangano al posto di Coleen Gray – ed entrambi i film avrebbero mantenuto un posto di riguardo nella storia del cinema».

L’attitudine di Quentin Tarantino di smontare e rimontare i film in analisi acrobatiche sul filo del paradosso, dell’aneddoto, dell’affabulazione è all’origine della sintonia con Brian De Palma, uno dei registi su cui torna a più riprese. Se sono moltissimi i cineasti che hanno cercato di imitare storie e personaggi del maestro del brivido, De Palma punta direttamente al cuore del Sistema Hitchcock, in cui la star dello spettacolo è sempre la macchina da presa. Il cinema classico cercava di far sì che lo spettatore ignorasse la macchina da presa perché per sognare a occhi aperti è meglio dimenticare che si è davanti a uno schermo. Sin da quando il giovane Brian – come il ragazzino che fa a pezzi la sua radiolina per vedere come è fatta – comincia a lavorare sul cinema di Hitchcock non sono i temi, ad eccezione del voyeurismo, a coinvolgerlo, ma è la grammatica cinematografica grazie alla quale il maestro costruisce le sontuose e elaborate sequenze di suspense, che lo entusiasma e di cui è deciso a scoprire il segreto.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento