«Prima cercavo i suoni, adesso cerco le persone». Esperienze e ricerche nel Sud

Personaggi Testi tratti da «I giorni cantati», bollettino del circolo Gianni Bosio n. 5 (ottobre/novembre 1974).

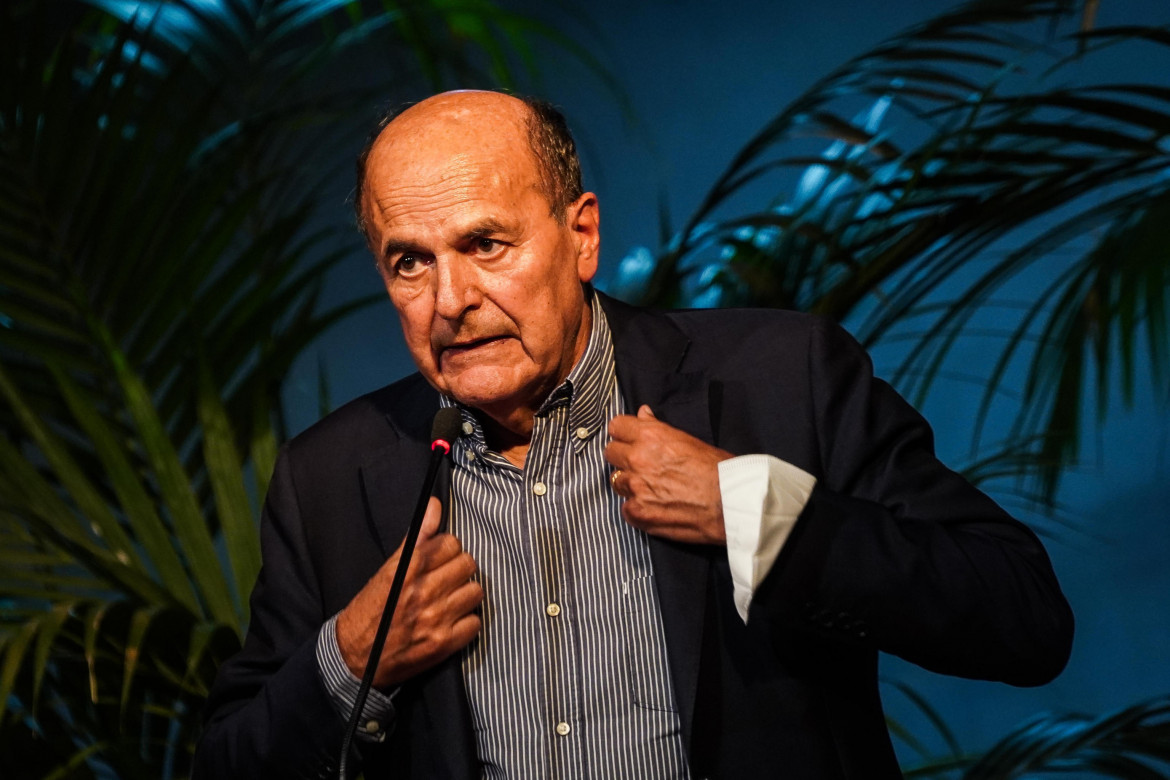

Giovanna Marini – foto Ansa

Giovanna Marini – foto AnsaPersonaggi Testi tratti da «I giorni cantati», bollettino del circolo Gianni Bosio n. 5 (ottobre/novembre 1974).

Prima cercavo i suoni, adesso cerco preferibilmente le persone. Spesso i suoni non seguono affatto, a volte ne seguono di ricchi e importanti, ma proprio perché si è cercato le persone .

1974. Il punto d’incontro è ormai San Nicola Arcella, a mare, campeggio bar Castaldo. Quest’anno come arrivo un grosso gruppo di campeggiatori si siede a dieci passi dal mio camion e cantano per due ore. Canzoni politiche, canzoni napoletane, poi cantano Giovanni Marini (la canzone sull’anarchico salernitano a processo per esserci difeso da un’aggressione fascista). L’avevo incisa io; stesse parole, ma la musica è diversa, incredibilmente meglio la loro. Piano piano smettono di cantare e incominciano a parlare. Per la maggior parte sono anarchici di Salerno, amici di Giovanni Marini; altri di Lotta Continua di Nocera Inferiore. La sera prima i carabinieri li hanno svegliati (due di notte), tirati fuori dalle tende e chiesti i documenti a tutti, ormai hanno l’occhio addestrato i carabinieri. Quelli di Nocera si definiscono «servizio d’ordine di Nocera», in un quartiere di Nocera dove agiscono loro gli inquilini si sono tutti autoridotti il fitto, i padroni hanno paura e non infieriscono; sono decisamente forti questi servizi d’ordine. Ora incomincio a capire come è maturato il fatto di Giovanni Marini, cresciuto in queste terribili sacche di sottosviluppo e di sfruttamento, da come ne parlano i suoi compagni capisco la sua persona, lucida, capace di enorme umanità e dignità in una regione in cui il sistema di dignità ai lavoratori non ne dà per niente. E si capisce perché l’hanno voluto colpire.

Per caso ci troviamo tutti a Praia a uno spettacolo di Ciccio Busacca, io canto e chiamo a cantare, ai calabresi piace, incominciano a chiamarci dai paesini dell’interno: e incomincia un’esperienza nuova. Sono spettacoli volanti, non preparati, eppure abbiamo una cultura comune fatta tutta di canzoni, sappiamo tutti insieme le stesse canzoni e ne vengono degli spettacoli vivissimi. Allora mi rendo conto che il lavoro incominciato nel ’63 col Nuovo Canzoniere sta dando frutti – quella che cantiamo è una cultura proletaria, nuova, saldamente agganciata a quella contadina vecchia e nuova e a quella operaia nuova, oltre che a quel tipo di «cultura per la classe” dell’Ottocento, con i canti degli anarchici e dei loro intellettuali affiancati alla lotta di classe.

ANNO 1969, ottobre, parto con Sara Scalia per la mia seconda puntata di ricerca in Puglia. Nella prima avevo trovato la meravigliosa comunità di Conversano, in lotta per impedire la cacciata del proprio parroco, don Vincenzo. Occupazioni, nottate di assemblee, ne è nato un movimento stabile a Conversano. Quando li ho conosciuti cantavano e facevano ricerche perché gli serviva «per parlare una lingua diversa da quella dei padroni» (parole di don Vincenzo); e lì i fratelli Zupo mi hanno cantato il «gallo». Era il loro inno di battaglia, una antichissima canzone in moduli da improvvisazione cantata nelle lunghe nottate al frantoio, per non addormentarsi. L’anno 1969 dunque torno giù e vado per una stretta via di approccio a paese, eravamo esasperate, tutte le donne coglievano olive in un silenzio snervante. Finalmente fermo una vecchia e le dico, «me la cantate una canzone?» E lei subito, con ironia, «mamma me moro, me moro» e parte camminando, e noi a inseguirla col magnetofono, non mi ero mai sentita tanto stronza con quell’affare in mano.

FINALMENTE si ferma, ci guarda con compassione e dice: «andate da Mariuccia, quella sì che sa cantare». Strilla per un po’ «comare, comare» davanti a un orto di olive, e compare Mariuccia Chiriacò. Bella, alta, con le trecce bianche arrotolate attorno alla testa come un elmo da guerra, cogli occhi blu fra il mare e la porcellana, pare proprio un profeta. Le dico quello che ci serve, intanto si è radunata un po’ di folla, lei si asciuga le mani e si mette a cantare. Ha cantato lì in piedi per due ore, appassionandosi e dicendo «sentite anche questa» Mariuccia poi mi ha spiegato la tecnica dell’improvvisazione, come si usano per abbellimento «gli svoli», li chiamava lei.

Sono urla per semitoni e quarti di tono, i «riggiri»”, come diceva lei, che sono abbellimenti a forma di gruppetto, basati sull’assoluta noncuranza del maggiore o minore; ogni tanto il gruppetto finisce in maggiore, il verso dopo in minore è uguale, il basso rimane continuo Qui in Puglia, e proprio dalla Chiriacò, ho sentito per la prima volta il vero «falso bordone» medievale, e cioè il basso che improvvisamente supera l’alto, con uno «svolo» . e di venta melodia portante, formando intervalli di terza prima, di sesta dopo, di quarta prima di quinta dopo.Se uno disarticolasse il pezzo della Chiriacò ne verrebbero degli incisi veramente d’avanguardia.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento