Pierre Michon, abbandonato dal padre, Rimbaud tra gli Zutistes

Scrittori francesi L’autore delle «Vite minuscole» pubblicò nel 1991 una «biografia» di Rimbaud, centrata sui problematici rapporti del poeta con i genitori: l’ha ritradotta De Piante

Henri Théodore Fantin-Latour, «Nature morte à la tasse et au pot de terre», 1860, coll. priv.

Henri Théodore Fantin-Latour, «Nature morte à la tasse et au pot de terre», 1860, coll. priv.Scrittori francesi L’autore delle «Vite minuscole» pubblicò nel 1991 una «biografia» di Rimbaud, centrata sui problematici rapporti del poeta con i genitori: l’ha ritradotta De Piante

Pierre Michon è universalmente conosciuto per quel piccolo capolavoro intitolato Vite minuscole (pp. 204, € 12,00) che Adelphi ha da poco riproposto in edizione economica nella superba traduzione di Leopoldo Carra, aggiungendo una nota in quarta di copertina firmata da Claudio Magris che parla al riguardo di «oscure file di antenati che riemergono per poi riscomparire». L’autore francese, nato a Les Cards, nella Creuse, esordì con questo libro poco meno che quarantenne nel 1983, rovesciando il genere della biografia romanzata che, secondo la tradizione, deriverebbe da Plutarco per approdare a Schwob, attraverso un tortuoso itinerario che annovera Svetonio e le più tarde agiografie. Michon ricostruisce infatti le vite di alcuni personaggi ignoti, rinnegando il motivo della celebrità e intrecciandone sapientemente gli avvenimenti con reminiscenze della propria giovinezza, implicata in asperità contadine e riscattata attraverso un linguaggio elegante, distillatissimo, che si dirama sulla pagina come la filigrana d’oro di un braccialetto pendente da un sottile polso femminile.

D’altro canto mi chiedo quale irrevocabile miopia contraddistingua i giurati del Nobel che in questi ultimi decenni hanno premiato, a scapito di un narratore così ragguardevole e oculato nel centellinare le pubblicazioni, autori non indimenticabili; evito di addentrarmi nel criterio delirante del politically correct che sottende scelte che abbisognerebbero di un approfondimento svincolato dalla micidiale congiuntura tra genere letterario e paese di provenienza. Ma tant’è, così va il mondo: Montale asseriva che vincono gli idioti o, in loro vece, coloro che si fingono idioti. A noi non resta che deliziarci con le Vite minuscole, tra cui spiccano, alla stregua di un rutilante trittico fiammingo, i capitoli dedicati alle figure di Antoine Peluchet, père Foucault e Georges Bandy che si materializzano con la delicatezza di angeli mantegneschi sullo sfondo di quelle inimitabili leçons de ténèbres. Per rimanere in ambito nostrano, non bisogna dimenticare Gli Undici e La Grande Beune, editi sempre da Adelphi rispettivamente nel 2018 e nel 2020, nonché Padroni e servitori, pubblicato da Guanda nel 1994.

Un discorso a parte merita Rimbaud (pp. 152, € 22,00), licenziato da De Piante per le discrete cure di un fantomatico Leon Ninor. Si tratta di un lavoro incentrato soprattutto sui controversi rapporti con i genitori, ovverosia Vitalie Cuif, denominata dal poeta «bocca d’ombra», e il capitano Frédéric Rimbaud che si volatilizza definitivamente per l’ignoto, lasciando in eredità il patronimico al primogenito, appaiato ad Arthur in guisa di doppio nella foto della prima comunione, e la famiglia in preda a un’ancor più impermalita Erinni: da quel momento in poi, considerandosi vedova, assumerà le veci del marito fedifrago, gradualmente dissolvendosi tra impulsi tirannici e propositi religiosi (ma c’è chi rivaluterà il suo operato: è lei che provvede all’acconto per stampare Une Saison en enfer, la cui tiratura, mai saldata dall’interessato, rimane ad ammuffire per decenni in un deposito dell’Alliance typographique Poot et Cie di Bruxelles, prima che un avvocato bibliofilo casualmente la ritrovi). Ed è curioso che lo stesso Michon subisca una vicenda analoga, essendo stato abbandonato dal padre («A mio padre, inaccessibile e nascosto al pari di un dio, riesco a pensare solo in modo indiretto» è l’incipit di una delle Vies minuscules). Tale aspetto mette in rilievo l’approssimazione del titolo proposto, considerato che l’originale, uscito nel 1991 presso Gallimard, recita Rimbaud le fils (Mavida aveva pubblicato una versione nel 2005, ben curata da Maurizio Ferrara, intitolata Rimbaud il figlio) e che si analizzano alterne vicissitudini esistenziali alla luce di dissapori familiari.

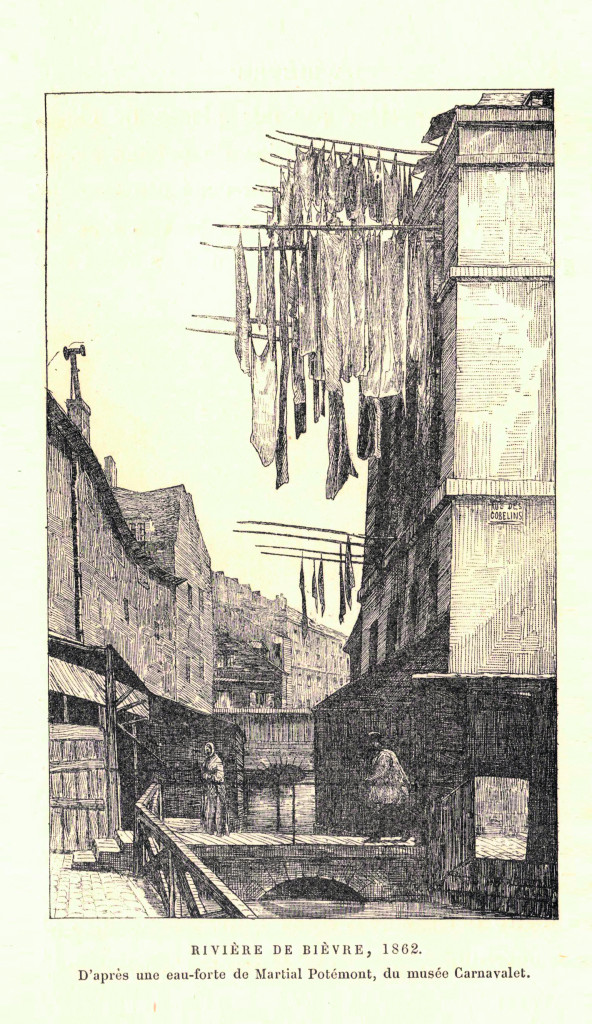

Michon riesce nel non facile intento di sbarazzarsi degli stereotipi stratificatisi nel tempo intorno all’aedo di Charleville, ricostruendo i vari ambienti frequentati e i personaggi con i quali era in contatto: dall’incontro decisivo con Izambard alle cure estreme della sorella Isabelle in quel di Marsiglia. Gli episodi commentati si rifanno all’Album della Pléiade gallimardiana, curato da Henri Matarasso e Pierre Petitfils, dedicato all’autore del Bateau ivre nel 1967. Ma Michon reinventa, alla stregua della lettura eccentrica di Benjamin Fondane imperniata sul voyou (subentrato al voyant della lettera a Demeny), i tic degli intellettuali che facevano capo al circolo dei parnassiani e gravitavano intorno alla Comune o, più trivialmente, a Zutistes e Vilains Bonshommes, immortalati da Fantin-Latour nel Coin de table senza Albert Mérat, allergico al morbo rimbaldiano. Passano così in rassegna il «mediocre» Banville le cui fattezze sfociano in quelle dell’enfariné Gilles/Pierrot di Watteau; il versatile Étienne Carjat, autore del celebre ovale di Rimbaud dotato di immancabile «broncio», che si atteggia a Salieri annichilito dal genio di un imberbe Mozart secondo la vulgata puškiniana; un allampanato Verlaine che, disgustato dalla vista di un’aringa preannunciante la miseria di Soutine, spara al compagno in un’oscura camera d’albergo di Bruxelles (l’episodio è meticolosamente ricostruito da Giuseppe Marcenaro in Una sconosciuta moralità, Bompiani 2013; tre anni dopo, la rivoltella sarà venduta all’asta da Christie’s per la considerevole somma di oltre 434 mila euro).

«Pierre Michon sceglie di non scrivere uno studio su Rimbaud. Ne interpreta la vita, la intaglia come se fosse un coltello di legno, la svia, ne estorce la saliva, ne fa una delle sue vies minuscules», asserisce Davide Brullo nella prefazione. L’esistenza di Rimbaud precipita nel deserto africano (Aden, non Eden), l’arcangelo imbronciato si dissolve nel profilo ectoplasmatico che compare in rare immagini con volto rimpicciolito, mummificato, devastato dai pugni del destino, privo di qualsiasi espressione, consapevole che il commercio a cui si è votato ripaga forse meno dell’alchimie du verbe. Non sarà più possibile allineare, per volontà di Dio o di Baal, «su una sola riga le stagioni e i castelli».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento