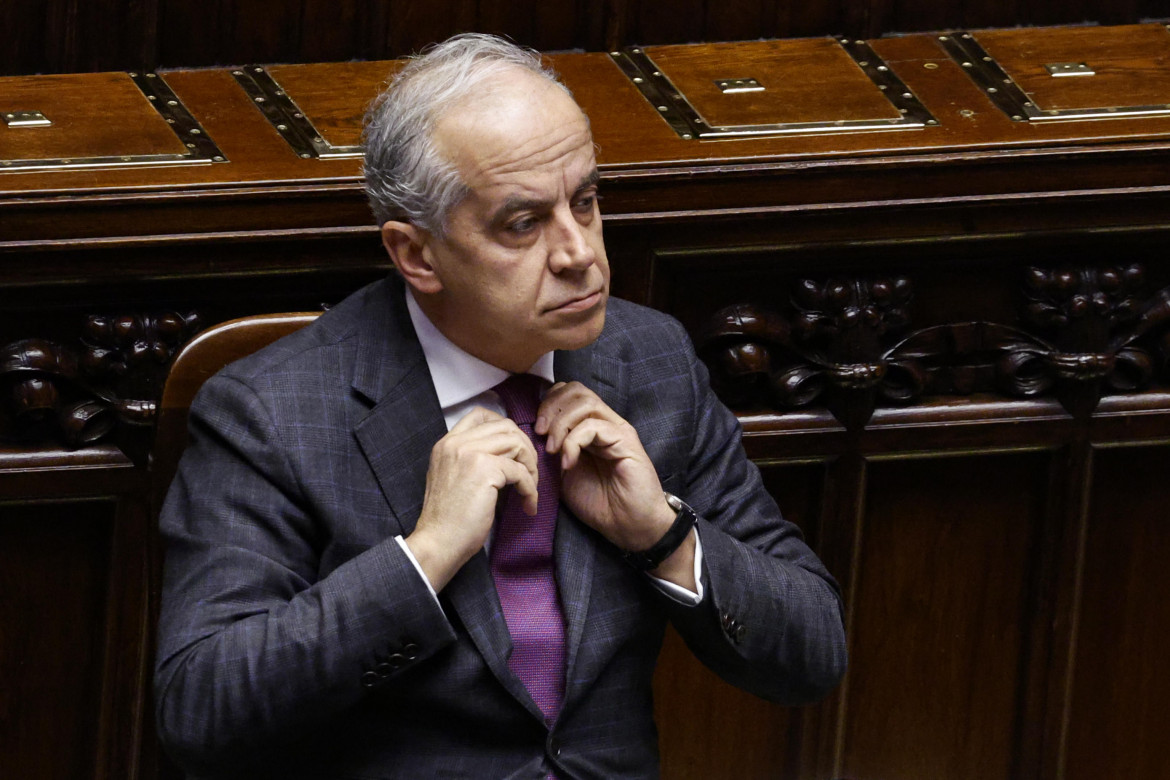

Piantedosi si corregge. Non abbastanza

Decreto Cutro Le riforme istituzionali che vanno nella direzione del superamento del principio di separazione dei poteri vengono anticipate spesso da scontri tra autorità di governo e organi giurisdizionali. L’esecutivo è ormai […]

Decreto Cutro Le riforme istituzionali che vanno nella direzione del superamento del principio di separazione dei poteri vengono anticipate spesso da scontri tra autorità di governo e organi giurisdizionali. L’esecutivo è ormai […]

Le riforme istituzionali che vanno nella direzione del superamento del principio di separazione dei poteri vengono anticipate spesso da scontri tra autorità di governo e organi giurisdizionali. L’esecutivo è ormai padrone di disporre del parlamento a suo piacimento.

Tenta allora di risolvere questi conflitti a colpi di decreti e di prassi informali, anche sul terreno della politica estera.

È andata così per la (attesa) modifica delle norme del decreto Cutro sulle procedure accelerate in frontiera riservate ai richiedenti asilo provenienti da paesi terzi sicuri, che dopo le sentenze dei giudici catanesi erano finite prima in Cassazione e poi all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Modifiche arrivate ovviamente con un altro decreto (ministeriale, di Piantedosi).

Mentre appaiono sempre più evidenti gli intenti strumentali degli attacchi ai giudici che avevano rilevato il contrasto tra la normativa italiana ed il diritto dell’Unione europea, adesso il governo tenta in extremis di evitare il probabile verdetto sfavorevole della Corte di Lussemburgo con una serie di modifiche alla cauzione che i richiedenti asilo provenienti da paesi terzi sicuri dovrebbero versare per evitare il trattenimento di trenta giorni in un centro di detenzione. Viene previsto uno «sconto» (la cifra può adesso variare da 2.500 a 5.000 euro mentre prima era fissata a 5.000 euro) e introdotta la possibilità che il giudice decida caso per caso. Ma come rilevato da vari giudici nazionali, i profili di incompatibilità del decreto Cutro con la normativa europea vanno ben oltre la questione dell’ammontare fisso o variabile della cauzione richiesta per evitare la detenzione amministrativa, e riguardano numerosi aspetti delle procedure accelerate in frontiera previste dal provvedimento. Che dovrebbe trovare adesso attuazione anche nei centri hotspot che il governo Meloni, dopo le intese con il premier Rama, si accinge ad aprire in Albania.

Altro dossier che a livello europeo ha suscitato sì qualche adesione, ma anche una serie di critiche che non sembrano facilmente sormontabili, quando si tratterà di attingere ai finanziamenti provenienti da Bruxelles, o di gestire le procedure di ri-trasferimento. Intanto il Consiglio di Stato ha sospeso fino alla sua prossima decisione in camera di consiglio, prevista per l’11 luglio, il trasferimento di alcune motovedette alla Tunisia, dopo che il Tar Lazio aveva rigettato una prima istanza cautelare proposta da diverse associazioni. Al di là dell’esito del successivo procedimento amministrativo emerge ancora una volta il nodo della qualificazione dei paesi terzi con i quali l’Italia conclude accordi volti a contrastare l’immigrazione «clandestina», come paesi «sicuri». Lo stesso scoglio sul quale rischia di infrangersi il decreto Cutro davanti alla Corte di Lussemburgo.

Secondo il Consiglio di Stato, dunque, sia pure in via cautelare, la Tunisia non costituisce oggi un porto sicuro di sbarco. Una posizione che contrasta non poco con l’enfasi attribuita in Italia alla dichiarazione da parte delle autorità tunisine di una zona di ricerca e salvataggio (Sar) di loro esclusiva competenza. Ma le zone Sar non sono aree di giurisdizione «esclusiva» come affermano le autorità tunisine con la complicità del governo italiano, ma aree di responsabilità da condividere in coordinamento con gli altri paesi costieri, per garantire la salvaguardia della vita umana in mare, e la riuscita delle operazioni di soccorso fino allo sbarco in un porto sicuro.

Un obiettivo che evidentemente non viene considerato dalle politiche di abbandono in mare sulle quali Italia e Tunisia hanno cementato il loro contrasto delle migrazioni. Utilizzando anche i naufragi come un estremo strumento di dissuasione.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento