Alias Domenica

Orhan Pamuk, fantasmagorici frutti di un sogno segreto, in quadernetti 8 x 14

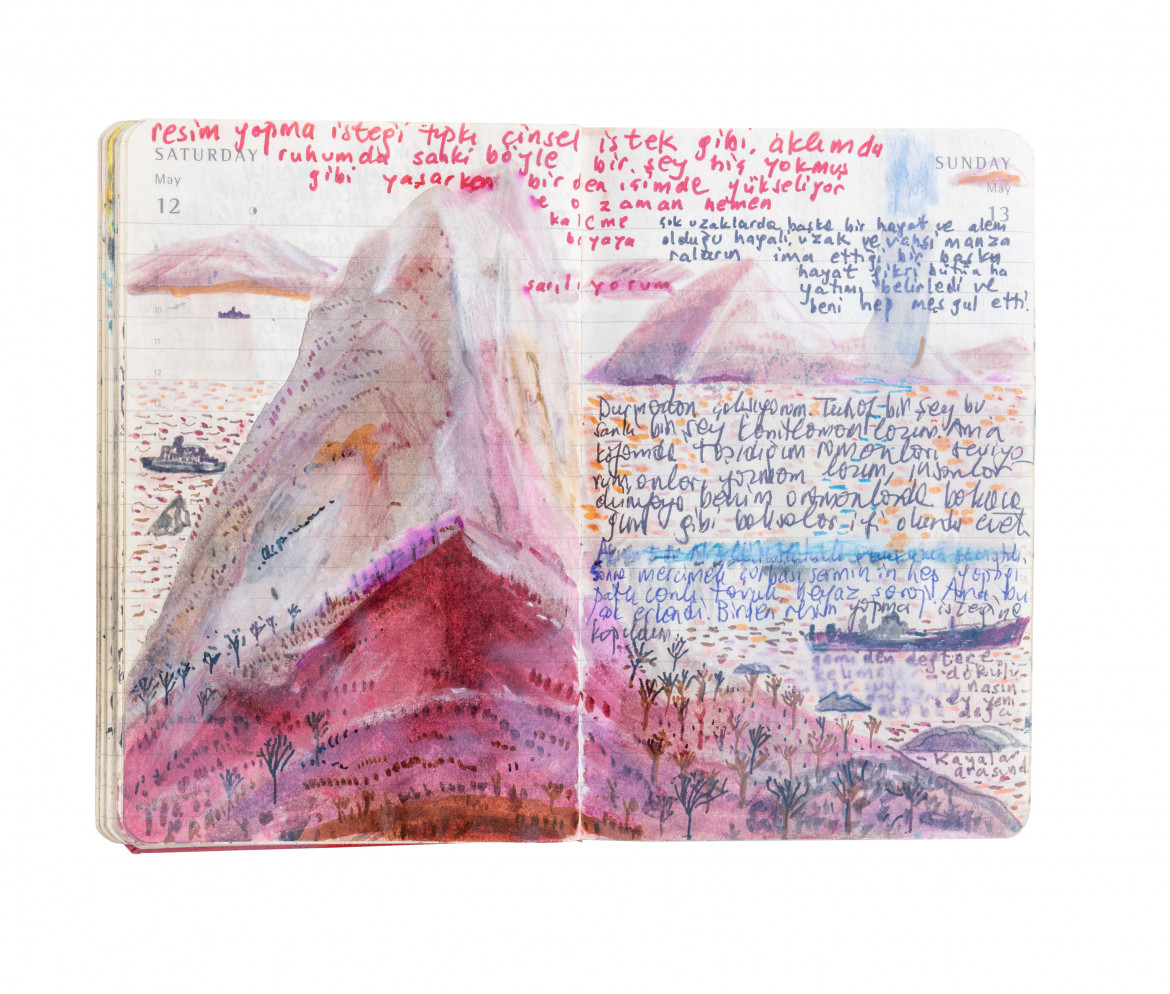

Incontri letterari In «Ricordi di montagne lontane» (Einaudi), i taccuini sui quali lo scrittore turco annota le sue giornate, fatte di romanzi in fieri, riverberi, colori, disegni dei paesaggi ai quali è via via esposto nei suoi molti viaggi. In mostra a Fontanellato, Labirinto della Masone, una scelta degli originali: fino al 17 marzo

Qui e nella pagina, alcuni taccuini di Orhan Pamuk, da «Ricordi di montagne lontane» (Einaudi); Courtesy Orhan Pamuk, Photo credit: Emre Dörter

Qui e nella pagina, alcuni taccuini di Orhan Pamuk, da «Ricordi di montagne lontane» (Einaudi); Courtesy Orhan Pamuk, Photo credit: Emre DörterIncontri letterari In «Ricordi di montagne lontane» (Einaudi), i taccuini sui quali lo scrittore turco annota le sue giornate, fatte di romanzi in fieri, riverberi, colori, disegni dei paesaggi ai quali è via via esposto nei suoi molti viaggi. In mostra a Fontanellato, Labirinto della Masone, una scelta degli originali: fino al 17 marzo

Pubblicato 9 mesi faEdizione del 10 dicembre 2023

Un bambino, e per giunta felice, di nome Orhan Pamuk, che a giugno spegnerà la sua settantaduesima candelina, ha deciso di raccogliere e esibire i taccuini di medio formato (8,5 × 14 cm) dove dal 2009 annota i suoi pensieri, disegna e colora, sforzandosi di stringere in ogni pagina una sola giornata: sforzo peregrino, perché figure e pensieri regolarmente debordano dai margini e invadono lo spazio destinato al giorno successivo; ma la prassi di vergare in bella calligrafia i suoi romanzi (è uno scrittore) alternandoli a cromatici paesaggi, e a altre figure rigorosamente infantili, è datata dal 1973, quando...