Mohamed Mbougar Sarr, fra Dakar e Parigi, viaggio picaresco all’interno di un plagio

Scrittori senegalesi Una doppia ombra, quella reale di Bolaño e quella finzionale del venerato scrittore T.C. Elimane, guida il cammino del protagonista e narratore messo in campo da Mohamed Mbougar Sarr: «La più recondita memoria degli uomini», premiato con il Goncourt in Francia nel 2021, romanzo denso, ampio, sovrastato da una intelligenza parodica, da e/o

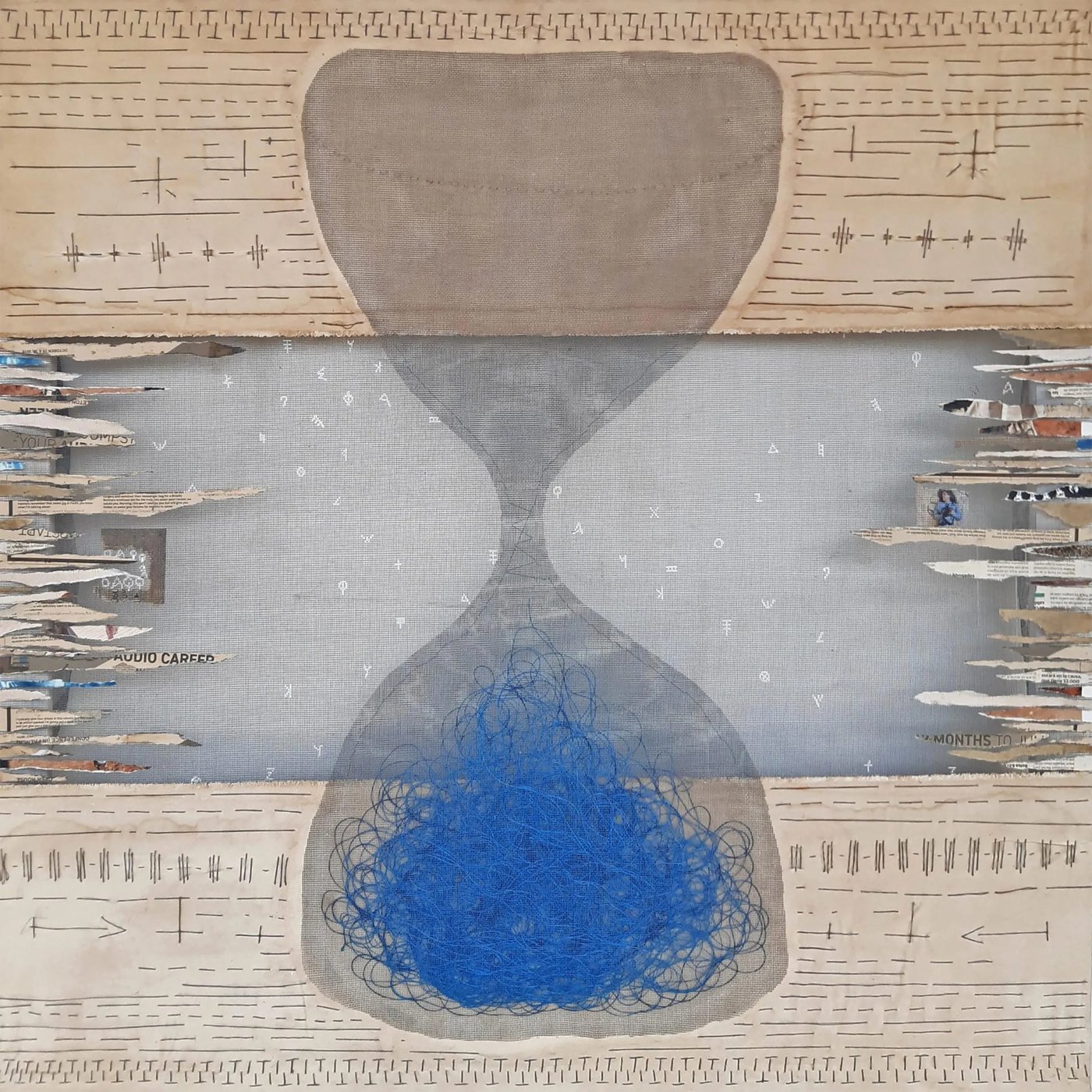

Amy Célèstina Ndione, «Passato», dalla serie «Trilogia», 2021

Amy Célèstina Ndione, «Passato», dalla serie «Trilogia», 2021Scrittori senegalesi Una doppia ombra, quella reale di Bolaño e quella finzionale del venerato scrittore T.C. Elimane, guida il cammino del protagonista e narratore messo in campo da Mohamed Mbougar Sarr: «La più recondita memoria degli uomini», premiato con il Goncourt in Francia nel 2021, romanzo denso, ampio, sovrastato da una intelligenza parodica, da e/o

In un passaggio di Amuleto, romanzo breve di Roberto Bolaño che, secondo un peculiare metodo di lavoro replicato dall’autore cileno anche in altre occasioni, «espande» un capitolo dei Detective selvaggi, il personaggio della poetessa uruguaiana Auxilio Lacouture mette per iscritto un elenco di profezie mistiche sull’avvenire della letteratura, in un crescendo ipnotico che culmina nella visione di «un cimitero del 2666, un cimitero dimenticato sotto una palpebra morta o mai nata». Da questa esile, delirante traccia Bolaño traeva il titolo – altrimenti inspiegabile – per il suo ultimo lavoro, 2666, che fin dall’uscita postuma nel 2004 ha avuto vasta eco e influenza sugli scrittori delle generazioni successive.

La più recondita memoria degli uomini (traduzione di Alberto Bracci Testasecca, e/o, pp. 432, € 19,50), romanzo del senegalese Mohamed Mbougar Sarr premiato con il Goncourt l’anno scorso, si spinge ben oltre la dimensione dell’influenza: di 2666 è quasi un calco letterario. Anche qui un gruppo di giovani letterati – la cui vita viene seguita molto da vicino nella prima parte di entrambi i romanzi, in ambedue i casi come in una cornice introduttiva a sé stante, quasi avulsa dal resto del libro – cerca uno scrittore dal quale è affascinato e del quale si sa molto poco; anche nel romanzo di Sarr la vita del suddetto scrittore si rivela via via che le pagine del romanzo scorrono; anche qui si tratta di una avventura picaresca, che in qualche modo ruota attorno a una personale definizione del «male».

Dal modello alla riscrittura

Il riferimento a 2666 è esplicitato fin dal titolo, che riporta una frase estrapolata dal libro e citata anche in epigrafe. Ma ciò che del romanzo-modello più sembra attrarre Sarr, e che rende fertile la sua «riscrittura», è l’essenza proteiforme del personaggio-autore creato da Bolaño, quel Benno von Arcimboldi che doveva il suo nome d’arte al pittore delle «Teste composte», Giuseppe Arcimboldo. Protagonista in absentia di Sarr, T.C. Elimane si offre infatti al lettore come un puzzle smontato, un ritratto del quale si dovrà nel corso del libro mettere insieme, ma più spesso disfare, i tasselli.

La più recondita memoria degli uomini è la storia del tentativo di un giovane scrittore senegalese, Diégane, di dare un volto e una storia a Elimane, lo scrittore suo conterraneo che è diventato per lui mito e ossessione dopo la lettura del suo libro unico e supposto capolavoro, Il labirinto del disumano, di cui noi non leggiamo altro se non le prime tre righe. Di Elimane però si scopre poco alla volta la vita, anche se da lontano, come attraverso un cannocchiale sfocato. Ed è una biografia che cambia di segno nel corso del romanzo, un collage i cui lembi non collimano e che restituiscono una immagine troppo composita per essere credibile. La sua stessa opera, del resto, si scopre essere null’altro che un plagio, una giustapposizione di opere altrui che però, Diégane ne è convinto, «danno vita a un’opera originale, un vero capolavoro».

Il problema della ricerca letteraria come ripetizione, come variazione e scarto da un palinsesto, è dunque esplicitato nel testo. La vita di Elimane, che un critico entusiasta ha definito «Rimbaud negro», sembra essa stessa un calco, e per buona parte della narrazione, ripercorrendone le traiettorie tipiche, sembra riprodurre la biografia ideale di uno Scrittore Europeo del Novecento: vive la sua formazione letteraria a Parigi da libertino, scrive nei Café degli anni Trenta (avrà conosciuto Hemingway o Joyce?), partecipa a piccole azioni di Resistenza nella Francia occupata («roba da boy-scout», come Beckett) poi emigra in America Latina (come Zweig), più esattamente in argentina (come Gombrowicz, del quale infatti diventa amico).

Troppo perfetto nella sua parabola esistenziale – esilio, stesura del grande romanzo, poi silenzio, avventure tropicali, mistero (e persino la caccia a un nazista sulle Ande) – troppo serioso (fin dal metafisico titolo del suo «capolavoro») per non far pensare a uno scherzo letterario: Sarr costruisce un personaggio impossibile, e occulta all’ombra di un narratore «miope» quale il romantico Diégane, convinto di inseguire un dio minore che lo illumini sul cammino della vera letteratura, una intelligenza parodica che ha il merito di non deflagrare all’interno della narrazione e che resta invece sospesa sul romanzo come un agente atmosferico. È una intelligenza che si rivela in quanto tale soltanto alla fine della seconda parte del libro, quando il ritratto «composto» di Elimane si tinge finalmente di «africanità», ma lo fa con un twist indimenticabile che cala improvvisamente l’avventura di Diégane in un esotico e ancestrale racconto del terrore. Comica e sanguinaria allo stesso tempo, questa svolta offre da un lato la parte «negra» che mancava alla biografia di Elimane per compiersi in quanto parodia, dall’altro completa una immagine pittorica che assume soprattutto i connotati dell’allegoria: forse, un’allegoria della condizione dello scrittore, non più e non solo lo scrittore africano in Europa, o lo scrittore nero tra i bianchi («osiamo la parola», scrive Diégane), ma lo scrittore tout court, abitato da fantasmi di una impossibile vendetta, e consacrato alla sua estraneità dal mondo.

Variazioni del registro

Per ricostruire l’inchiesta di Diégane, Sarr ricorre a una discreta varietà di forme narrative, lasciandosi andare volentieri alla vertigine della lista, con naturale abilità compositiva: elenchi biografici, lettere, dialoghi, monologo interiore, articoli di giornale, interpolazioni letterarie, si combinano in una geometria coerente e chiarissima, che pur fitta di rimandi, si rivela alla fine intellegibile. Il registro linguistico di Diégane è innervato da slittamenti semantici tra alto e basso (anch’essi derivati da Bolaño), da frasi lapidarie e inclini a forzature liriche o aforistiche. Sarr riversa nel flusso verbale del suo narratore considerazioni sugli argomenti più diversi, dai discorsi impietosi sull’industria culturale francese alla critica nei confronti delle precedenti generazioni di autori africani.

La più recondita memoria degli uomini è un romanzo ampio, che gioca sull’idea di spiazzare il lettore, fin dal titolo, anch’esso ingannevole nell’alludere a scenari patetici o piuttosto alla abusata «memoria» collettiva (con accluso senso di colpa), intesa come ammiccamento alle litanie post-coloniali che pure troverebbero ampia eco nel contesto attuale. A Sarr interessa produrre effetti di straniamento, a partire dalla posizione dello scrittore africano della sua generazione: legato a una lingua europea, «figlio di uno stupro», e che tuttavia ha già abbracciato l’ambiguità della sua condizione. Non a caso la parte finale del racconto si svolge in Senegal, dove la figura di Elimane si precisa nella sua identità, mentre il suo status di veggente, che gli era stato attribuito per meriti letterari, cambia di senso. Esaurita la sua quest, Diégane prende decisamente le distanze rispetto alla scelta fatta dal suo migliore amico, che dopo aver letto Il labirinto del disumano ha scelto di stabilirsi di nuovo a Dakar: per parte sua, Diégane decide di tornare a Parigi.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento