Majid Bita, disegnando le idee che scappano

Intervista Il disegnatore iraniano racconta il suo libro d'esordio, «Nato in Iran», edito in Italia da Canicola

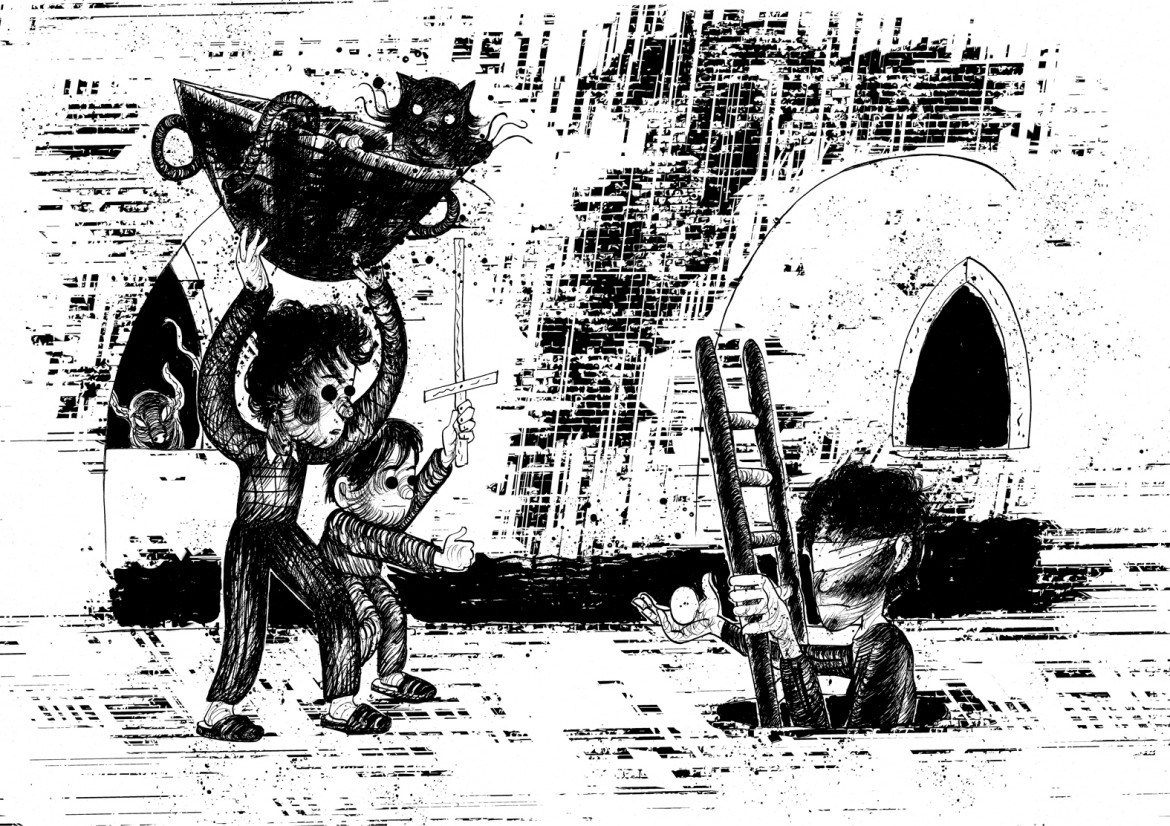

Una tavola da «Nato in Iran», edito da Canicola

Una tavola da «Nato in Iran», edito da CanicolaIntervista Il disegnatore iraniano racconta il suo libro d'esordio, «Nato in Iran», edito in Italia da Canicola

Nato in Iran è il graphic novel di esordio dell’illustratore e fumettista iraniano Majid Bita, in libreria per Canicola, e come si intuisce dal titolo, è un libro di memorie intrecciate con la convulsa storia del paese. Il racconto inizia nel 1992, anno dell’invasione irachena dell’Iran, con una drammatica rappresentazione del bombardamento dove il ricordo si mischia al sogno. Proprio da questa dicotomia siamo partiti per parlare di questo sorprendente e denso esordio.

Majid, che funzione ha il sogno al momento di raccontare il ricordo?

Per me prima esiste il sogno ed è solo dopo che arriva il ricordo. Non ho la precisione né la capacità di mettermi a ricordare per scrivere una storia legata alla mia vita, e disegnando non sono capace di progettare. Quando faccio fumetti non faccio storyboard, vado direttamente sulle vignette da inchiostrare. La mia esperienza con il disegno è sempre stata così, le idee andavano disegnate subito o finivano dimenticate per sempre. Questo ha fatto sì che mantenessi una tecnica semplice del disegno. Bianco e nero, biro e inchiostro nero, materiali da portare in tasca, sempre disponibili. Disegno le mie idee che scappano: sogni, incubi, sensazioni e situazioni che raccontate non direbbero niente, ma che sul foglio, buttate giù con la matita mentre ancora ti bollono nella testa e nel corpo, hanno qualcosa da trasmettere. Luoghi, voci, odori, sensazioni, con cui sono nato e cresciuto, che crescendo finivano inghiottite nella nebbia, nel fumo, nel buio della realtà, ma che sognando, tornavano. Cerco di raccontare mentre, incerto, mi perdo e viaggio attraverso la mia memoria quella della mia famiglia, tirando fuori la memoria disegno e racconto senza avere paura di raccontare la paura. Nel mio linguaggio visivo il sogno è il protagonista, non è un veicolo: almeno metà del libro è un sogno costruito, di certo basato sulla realtà nebbiosa dell’Iran della mia infanzia. Racconto l’Iran dall’Italia e quella nebbia adesso la vedo da fuori e mi fa paura.

Nel tuo racconto sogni anche sotto il peso delle coperte-oggetto tradizionale che simboleggia la protezione ma anche il peso di un’eredità storica soffocante?

Il fatto di essere iraniano è pesante in tutti i sensi, positivi e negativi. È un condizionamento geografico, culturale, artistico e anche stilistico presente e pesante. Ho sempre cercato di capire cosa significhi essere nato in Iran, cosa mi doni e che cosa mi rubi questa mia identità, quanto mi sostenga e quanto invece mi incateni a questioni ormai irrisolvibili e soffocanti. È difficile vivere quella magnificenza architettonica dei palazzi e non pensare a ciò che si viveva lì dentro, o pensare alla grandezza della letteratura persiana che nonostante la bellezza e la poeticità, ha avuto un effetto negativo sulla società iraniana: dopo più di un secolo di lotta per ottenere la libertà e la democrazia, per liberarsi dai Re e dai Mullah, ancora non si può parlare e urlare a testa alta per distruggere i tiranni che regnano il nostro paese. Vorrei essere iraniano a tutti i costi, ma questa mia identità mi soffoca certe volte. L’Iran è quella coperta: mi copre, mi tiene caldo, mi protegge, mi permette di stare lì sotto al sicuro, a monitorare, a registrare, ad ascoltare e a vedere. Per quanto bella, decorata, preziosa, dopo un po’ mi pesa. Rimango sotto la coperta ma sono libero di criticarla.

Il nonno difende lo Scia, il padre e lo zio hanno combattuto contro di lui e sostengono la figura di Mosaddegh; il nonno accusa i mullah di esterofilia…come ti sei orientato tra queste opinioni?

Sono nato in una famiglia dove c’era un rappresentante per ogni tipo di orientamento politico sociale e ideologico. Litigavano come matti e allo stesso tempo si amavano davvero. Sono nato sei anni dopo la grande rivoluzione del ‘79 contro lo Scia, che aveva completamente cambiato il paese, in mezzo alla grande guerra tra Iran e Iraq. Tra i miei primi ricordi ci sono i momenti in cui ci nascondevamo nel rifugio durante i bombardamenti. Da una parte c’era qualcuno che ascoltava radio Israele e bestemmiava contro Khomeini; dall’altra c’era il televisore acceso e i canali del regime che di Khomeini creavano un’immagine profetica, quasi divina. In un’altra stanza trovavo i libri banditi salvati dai diversi roghi: si poteva finire impiccati per aver letto un libro proibito dal regime. Tantissimi conflitti e moltissime contraddizioni difficili da concepire e da raccontare. A casa c’era chi appoggiava Khomeini, c’era anche chi era nostalgico dello Scia e la regina; chi andava in guerra per salvare la rivoluzione Khomeinista e chi, odiando Khomeini, andava in guerra per difendere la patria e la propria famiglia contro Saddam e contro i suoi alleati in Occidente, che avevano deciso di distruggere completamente l’Iran. Poi c’erano le donne della famiglia che odiavano «tutti questi bastardi politici» cercavano di calmare le tensioni, e di allontanare noi bambini da questi discorsi, mostrandoci il lato più bello della vita, lontano dalla politica. Questo contesto mi ha donato uno sguardo critico: niente e nessuno ha tutta la ragione del mondo. Scrivendo Nato in Iran ho voluto trasmettere questa incertezza.

I dolci per il colonnello nascosti in cima all’armadio, la cantina con le sue pitture vietata ai bambini suggeriscono un modo complesso e intricato, al quale i bambini non hanno accesso. Come hai lavorato con i tuoi ricordi? È ancor viva la sensazione delle cose proibite?

Il piacere di curiosare tra le cose proibite è condiviso da tutti i bambini del mondo. Ma nel nostro caso, da bambini e bambine iraniane era diverso. Stavamo vivendo in una società che andava islamizzata con la forza, con la rabbia, con l’aggressività del sistema applicato da Khomeini, che voleva distruggere tutto ciò che non era islamico. L’arte, letteratura, cinema, musica, stampa, ma anche i vestiti delle persone, e non quello delle donne venivano stravolti nell’obiettivo di islamizzare una società che prima del ‘79 aveva vissuto un tipo di laicismo, e non accettava di tornare indietro. Prima della rivoluzione del ‘79 e con lo Scia, l’Iran non era un paese democratico e libero, ma nessuno ti diceva cosa indossare, cosa bere, cosa mangiare, come camminare o «come pensare»: gli uomini dello Scia erano più moderati rispetto ai Khomeinisti che ancora oggi avvelenano le ragazzine delle scuole medie solo per minacciare il movimento delle donne iraniane. Negli anni ‘80 gli stessi uomini picchiavano le donne che non accettavano di portare il velo. Per noi bambini che in giro vedevamo solo il nero del velo delle donne obbligate a portarlo, e la faccia rabbiosa di Khomeini sui tabelloni della propaganda e nei libri di scuola, era un fenomeno straordinario trovare e sfogliare un PlayBoy archiviato nelle scatole nascoste nello scantinato. Quello ci faceva volare proprio. Come ascoltare la musica pop iraniana o americana a casa, all’epoca in cui nelle strade ovunque si sentiva solo Allahu Akbar, era una cosa assai bella da non poter raccontare. A 16 anni, se camminavi con la tua ragazza ti arrestavano, se con gli amici ascoltavi musica pop occidentale ti arrestavano per aver commesso un atto contro Dio.

Chi ha sperimentato questa condizione di vita negli anni della crescita e formazione sa che una volta terminate la repressione e la censura è comunque impossibile tornare a vivere come una persona normale. Spesso si sente dire che la censura aumenta la creatività. Non è affatto così: la censura ti mangia, ti schiaccia e basta. Ci sono personaggi esemplari che superando la censura hanno creato capolavori, ma da iraniano conosco e ho vissuto uno sterminio di talenti bruciati dalla censura del sistema totalitario religioso. Mentre disegno mi sto ancora nutrendo di ciò che ho trovato e visto nel tesoro editoriale della mia famiglia. Sono figlio di censura, di una generazione esperta di superare i limiti.

Il nero, le macchie, gli schizzi, le colature, ricordano il petrolio, che il piccolo Majid trova in frigo e che il lettore occidentale associa ai conflitti che al tempo scuotevano il tuo paese. Che ne pensi?

Prima parlavo di vantaggi e svantaggi di essere iraniano. Il petrolio nella storia contemporanea iraniana è un elemento fondamentale; se non avessimo avuto petrolio, oggi non staremmo qui a raccontare tutta questa difficoltà vissuta da diverse generazioni in Iran. Se pensiamo al colpo di stato inglese-americano contro il governo democratico di Mosaddegh, c’è il petrolio. Nei conflitti tra l’Iran dello Scia e l’Europa negli anni ‘70, c’è il petrolio. Se chiediamo come e perché gli ayatollah sono stati capaci di governare il paese, malgrado tutta quella volontà di cambiamenti da parte il popolo, c’è petrolio! Sono nato nel 1985, in mezzo a conflitti economici ed energetici e ho vissuto la mia infanzia nel periodo in cui il paese stavo per essere ricostruito dopo la fine della guerra. Mancava il cibo, mancavano l’elettricità e anche il gas. Accendevamo le lampade e cucinavamo e ci riscaldavamo con vecchi attrezzi a petrolio. Probabilmente puzzava tutto di petrolio e ce n’erano le bottigliette ovunque negli anni ‘80.

Nel tuo stile si alternano una linea più pulita, che usi per disegnare le scene familiari-dove i personaggi hanno però occhi tondi e neri, meno espressivi e un’altra più confusa e insistente, più drammatica, una specie di tratteggio arricciato che distorce le figure del sogno. Come convivono nella narrazione e a quale intenzione rispondono?

Molto spesso quando si tratta della mia infanzia uso dei tratteggi più densi, pieni, più neri, sporchi e ambigui. Mi affido al sogno, più che ai ricordi per trasmettere l’incertezza: i personaggi con gli occhi tondi e meno espressivi rappresentano proprio quest’insicurezza. Le vignette sono più sporche e nebbiose per le cose che sono immerse nella nebbia, dove è difficile distinguere la strada giusta. Nel libro il confine tra il sogno e la realtà per me e per il lettore diventa mano a mano più evidente e riconoscibile.

Un’altra caratteristica stilistica interessante sono gli inserti fotografici: copertine di riviste, manifesti, automobili e immagini delle manifestazioni legano la vicenda personale alla storia vera. Come si procede tecnicamente per realizzare questo intervento?

Negli interventi fotografici c’è il desiderio di documentare. La nostra generazione ha tanta voglia di documentare e di archiviare forse perché notiamo che tutti questi cambiamenti sociopolitici non portano sempre alle destinazioni previste. Abbiamo vissuto a contatto con materiali visivamente legati a diverse realtà; tutti rappresentano speranze e delusioni. Le copertine di un quotidiano pubblicato tra il ’79 e l’80, in un breve periodo della libertà di stampa, diventa simbolico e potente per noi che non abbiamo mai vissuto quella libertà. Quel ponte grande e famoso nel centro della capitale su cui noi, i nostri genitori e oggi i nostri nipoti vanno a manifestare e su cui rischiano la vita, è da documentare, una realtà esageratamente reale da raccontare. In generale sono un po’ lontano da illustrazione e fumetto digitale, preferisco lavorare a mano, ma qui ho deciso di usare fotografia e interventi digitali. Ho costruito un archivio fotografico prima di iniziare a fumettare ogni racconto e ho lavorato sulle fotografie in modo che fossero in armonia con il nero di disegni e anche con il tratteggio e l’incisione.

Nello scantinato c’è un arsenale editoriale: centinaia di libri e riviste straniere che a causa della censura e della repressione devono essere bruciati, un potenziale lascito culturale invece andato rimosso, ma che segna la tua formazione. Nella postfazione racconti che dalla scrittura sei passato al racconto per immagini, al fumetto. Com’è avvenuta questa scelta?

Nello scantinato ho letto i primi romanzi per adulti e le riviste archiviate curate da scrittori iraniani tutti poi arrestati, condannati, giustiziati o esiliati dal regime, edite da intellettuali la cui carriera era finita in modo tragico. Ho cominciato leggendo cose «non adatte». Gli albi illustrati occidentali scritti per bambini erano tutti censurati e le produzioni nostrane erano tutte al servizio della macchina di censura e della propaganda del regime. Leggevamo TinTin, Mafalda e Mordillo che non venivano pubblicati, ma si trovavano tra gli scaffali dei libri rimasti nelle nostre case dagli anni ‘70. Oggi disegnando capisco che sono ancora attaccato visivamente al disegno dei grandi illustratori come Roland Topor e Jean Gourmelin, pubblicati nelle riviste iraniane negli anni ‘70 che io ho letto negli anni ’90. Mi sento un disegnatore, più che un fumettista. Sono ancora legato a quel mondo illustrativo con cui mi sono auto formato. Nato in Iran è un fumetto, ma ci sono dentro disegni singoli, dove si racconta senza didascalia. Con questo libro ho trovato la mia lingua visiva, che cammina fra pittura, illustrazione e fumetto e che è sorta durante la lavorazione. Non sono bravo a progettare, forse è una caratteristica dell’arte in esilio.

C’è una certa ambiguità nel tuo stile, come nella politica del tuo paese, in parte cifra della sua storia. Ho l’impressione che le parti graficamente più realistiche, per esempio il ritratto dei partecipanti alle manifestazioni del 2009, siano usate quasi come un omaggio, è così?

È così: sono passati quasi cinque anni da quando ho cominciato a scrivere questo libro, e nel frattempo l’Iran ha vissuto gli eventi più terribili di questi ultimi due decenni. Dalle manifestazioni del 2019 in cui il regime nel giro di una settimana ha chiuso tutte le porte, ha spento internet e ha creato uno dei massacri più terribile della storia contemporanea iraniana, uccidendo più di 1500 persone solo perché avevano manifestato. Tante cose tragiche, fino agli ultimi mesi dove il regime ha risposto alla rivolta delle donne come sempre, ovvero uccidendo. Molte volte, da lontano, disegnando e raccontando l’Iran sono andato in crisi. Mi bloccavo, mi odiavo. Volevo fare qualcosa per chi in Iran stava sacrificando la vita per la libertà. Per i miei fratelli, per i miei amici, e amiche con i quali quando ero ancora in Iran andavamo alle manifestazioni. Scrivere un libro era il minimo che potessi fare. Il volto di personaggi uccisi o incarcerati dal regime in alcune vignette del libro e anche la copertina dedicata alle donne iraniane è il risultato di questi pensieri, fuori dal contesto esclusivamente artistico, ma cercando di non esagerare, tenendo sempre in mente, che io non sono un attivista, ma un disegnatore iraniano.

Prima di trasferirti conoscevi l’Italia attraverso la letteratura e l’arte. Cosa ti ha deluso e cosa invece continua ad affascinarti?

Storicamente i legami tra Iran e Italia sono sempre stati migliori di quelli tra Iran e gli altri paesi europei, come Inghilterra e Francia. L’Italia non aveva atteggiamenti colonialisti verso l’Iran, che pur non essendo mai stato una colonia, ha subìto invasioni e brutti interventi colonialistici e politici. Quindi in generale la società iraniana non ha avuto brutte esperienze con l’Italia. Ricordo che mio padre che non seguiva il calcio, tifava per l’Italia nel 2006 nella finale dei mondiali contro la Francia, solo per questi motivi socio politici! Alcuni parenti avevano vissuto l’Italia negli anni ‘70, sono stati felici per me quando io sono arrivato in Italia, mi hanno chiesto se Gianni Morandi cantasse ancora o se esistesse ancora l’Accademia Navale di Livorno. C’era anche qualcuno che si era innamorato nel 1977 mentre studiava in Italia e aveva dovuto abbandonare la sua ragazza per tornare in Iran perché c’era una grande rivoluzione. Per noi adolescenti questi racconti d’Italia erano dolci e meravigliosi e il vostro paese, una finestra che dava su un mondo più libero e più vivace. Con la mia passione per la pittura, da piccolo, a casa sfogliavo senza sosta i Classici dell’arte Rizzoli, tutti portati in Iran dai parenti. Poi è arrivata l’amore per il cinema, e per i grandi film italiani che tanto hanno influenzato la produzione iraniana, importante a livello mondiale.

Avevo molta voglia di imparare l’italiano che mi piaceva molto e mi piace ancora. Fino al 2012 non avevo intenzione di lasciare l’Iran e quando sono arrivato in Italia ero deluso e triste, non avevo grandi aspettative. Nemmeno oggi le ho, ma in generale io e mia moglie ci troviamo bene e non abbiamo mai seriamente pensato di trasferirci in un altro paese. Questa era la nostra prima e ultima scelta. Siamo entrambi illustratori e a Bologna siamo nel posto giusto. Amo questo paese, così come il mio, dove sono nato e cresciuto.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento