Majakovskij, struggimenti di un fragile gradasso dal cuore colossale

Poeti sovietici Restituite in note metalliche, squillanti, sature di neologismi e improvvise tenerezze, 17 liriche e due poemi, tradotti da Paola Ferretti: «Poesie d’amore 1913-1930», da Einaudi

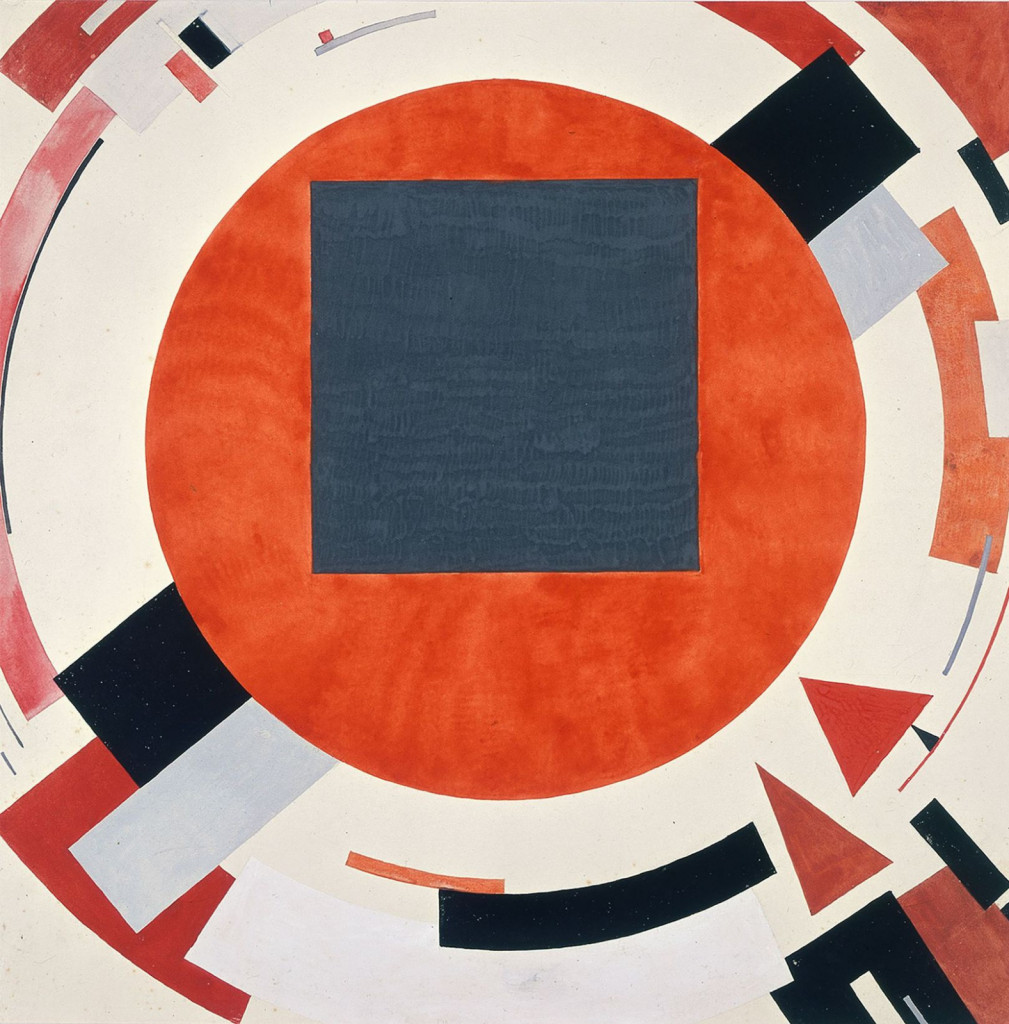

El Lissitzky, «Proun», 1923

El Lissitzky, «Proun», 1923Poeti sovietici Restituite in note metalliche, squillanti, sature di neologismi e improvvise tenerezze, 17 liriche e due poemi, tradotti da Paola Ferretti: «Poesie d’amore 1913-1930», da Einaudi

I versi di Vladimir Vladimirovich Majakovskij, che negli anni ’60 circolavano fra gli studenti, echeggiavano nella dizione dissacrante di Carmelo Bene che ne fece materializzare «il nero velluto» della voce, come declamava il celebre verso della Casacca del fatuo. La sua fama di poeta ‘smisurato’, col suo 1,89 di altezza, la mandibola squadrata, il pugno da pugile, l’ineguagliabile falcata da «alipede», il fare spavaldo di «arcangelo carrettiere» – parole di Marina Cvetaeva – e infine la Rivoluzione di ottobre, come pretesto o motivo politico per scardinare strutture metriche e consolidati dogmi letterari – tutto questo, assorbito nel gorgo di una passione amorosa, turbinosa e incontenibile, culminò d’improvviso, nell’aprile 1930, con un colpo di pistola: «un Etna è il tuo sparo – che risuona in una landa di pavidi e di pavide», ha scritto Pasternak. Eppure, già lo aveva indicato Ripellino in saggi-cardine, tocca alle generazioni future riscoprirlo poeta d’amore, come dichiara il sobrio titolo della nuova, essenziale raccolta appena uscita: Poesie d’amore (a cura di Paola Ferretti, Einaudi, pp. 169, € 14,50). Così esordisce la condivisibile certezza dell’introduzione: «Il furore di Majakovskij poeta d’amore non è scorporabile da quello del Majakovskij poeta della rivoluzione». Un Primo innamorato che reciti al pubblico il proprio lirico, struggente ‘assolo’, balzando giù dal bronzeo piedistallo che lo ha per anni irrigidito in statua. Il gesto insolente e magniloquente, con cui si fa doppio dell’immortale poeta patrio, quel Puškin che pure morì d’un colpo sconsiderato nel duello col rivale d’amore, d’Anthès, lo assimila a un Don Giovanni nello sfrontato invito alla statua del Commendatore (Per l’Anniversario). Sono qui raccolti in volume 17 liriche e due poemi, tutti rotanti attorno a un unico perno: l’amore. Stravolgente, cosmico, irridente, lacerante, dirompente eppure tenerissimo, come ricorda la curatrice, che di Majakovskij esalta l’intima natura di «gradasso fragilissimo, gigante-infante dal cuore colossale». E forse le immagini che più corrispondono alla meditata scelta di questa silloge sono le illustrazioni – in una rara edizione manoscritta del 1919 – per il poema Il flauto di vertebre, fulcro dell’intera raccolta, per mano dello stesso Majakovskij (aveva studiato all’Istituto di arti figurative di Mosca). Magnifico titolo sincretico, di cui introduzione e fitte note, guida certa per il lettore, restituiscono l’ampio ventaglio di riferimenti, russi ed europei, sino all’Amleto shakespeariano che dice di sé: «Santiddio, credi che io sia più facile da suonare di un flauto?». Emerge chiaro allora il significato davvero geniale di questo poema, dove il poeta prova a «immaginare uno strumento a fiato montato su vertebre e midollo» per «eseguire un concerto d’addio in cui egli sia musico e strumento insieme». Ideato nel 1915, dedicato all’amore struggente e inappagato per Lilja Kagan, moglie del critico letterario e amico-mentore Osip Brik, Il flauto di vertebre risulta una «costola» del celebre tetrattico La nuvola in calzoni, condensando stilemi, citazioni, nuovi «tornanti» di un percorso poetico, di cui vengono qui indicate gemmazioni e simmetrie.

Molte le citazioni letterarie, esplicite o alluse, la convocazione sulla pagina di numi tutelari, da Puškin a Lermontov, a Laforgue, Corbière, l’immortale Hoffmann dell’Uomo della sabbia, diabolico Coppelius che si sovrappone allo stesso Dio, con cui, blasfemo, il poeta dibatte da pari a pari, a tu per tu, come fa persino con l’astro solare. Satura di iperboli, ossimori, antifrasi alla Cecco Angiolieri: «Se io fossi/piccolo,/quanto l’Oceano Grande[…]Oh, se pezzente io fossi./quanto un miliardario![…]Se avessi a farfugliare,/quanto Petrarca o Dante!»(Al proprio, amato sé, dedica queste righe l’autore), con invenzioni linguistiche che danno filo da torcere ai suoi traduttori, la poesia di Majakovskij negli anni Venti straripa dalla pagina, non le bastano i contorni, la struttura canonica dei versi di cui il poeta ‘futurista’ sconvolge la forma grafica, declinando a ‘scaletta’ i versi che pur tuttavia ancora e sempre ‘rimano’, a volerli ricostruire. E della inventiva di Majakovskij questa traduzione restituisce note metalliche, squillanti, neologismi e improvvise tenerezze, persino ironie giocose come quelle diffuse nei distici di Amore da marina di guerra. Ben evidente è il centro del corteo d’amore, delle poesie qui raccolte che – salvo due dedicate all’ultimo amore per Veronika Polonskaja – fanno parte, con i due poemi a contrasto, l’amour fou del Flauto e l’apoteosi immaginaria di Amo, della «costellazione Lili-centrica»: Lilja, l’Amata, Lei, deità e reietta insieme, innalzata e vilipesa, Musa e prostituta. Lo strazio della gelosia fa del poeta il toro nell’arena e il suo toreador, l’amore impossibile e l’umiliazione pubblica della donna echeggiano la violenza di Rogozhin nell’Idiota di Dostoevskij o le cadenze dalla Traviata verdiana, evidenziate da Ripellino che vede Majakovskij nel «doppio ruolo di Violetta e Alfredo». Il gigantismo, il gesto enorme e dissacrante, chiamano a testimoni della passione la geografia dell’universo, Occidente e Oriente, gli elementi della natura: «Uragano,/fuoco,/acqua /avanzano rimbombando». Una retorica che risente dell’ode barocca, e a tratti sembra evocare il sermone premortale di John Donne che dice di sé come di una «mappa», chiedendo: «È la mia casa il Pacifico?». Dilaniato da amore e gelosia, il poeta invoca il martirio, con accenti cristologici sale il proprio Golgota e cosmica sarà anche la pena inflitta: «Alle comete, come a code di cavalli,/aggiogami,/ e trascinami,/ contro speroni di rocce lacerandomi». Majakovskij crea una poesia meticcia che affianca linguaggio da trivio, una «ars amandi appresa in gattabuia», a echi liturgici, citazioni colte, da Cvetaeva paragonata alla lingua di Victor Hugo, di cui il poeta era ammiratore, capaci entrambi di portare «un luogo comune alle vette del sublime». Inevitabile il parallelo con Pasternak che lo idolatra, come lo ricorda nel Salvacondotto, il poeta a cui non ci si può «abituare», inimitabile, come lo è il genio. Quanto Pasternak è ritratto in sé, vacilla, sussurra, annullato in ascolto del fruscio minimo dell’anima, tutto natura, tanto Majakovskij è dinamismo, urlo, forza estroflessa, città, marciapiede. «Le strade, il corpo, il cielo, il sangue. Di tutto questo è impastata la sua poesia d’amore».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento