L’inquieto fascino della brutalità

Mappe e corpi Alessandro Dal Lago indaga l’antropologia delle Mma, le «arti marziali miste» in «Sangue nell’ottagono», pubblicato da il Mulino. Superata per numero di fans solo da calcio e basket, il successo della disciplina interroga l’impatto che la spettacolarizzazione della violenza può avere nella cultura globale. Gli appassionati, sottolinea il sociologo, rientrano probabilmente «nel grande ceto medio globale, una realtà in gran parte ancora sconosciuta»

Mappe e corpi Alessandro Dal Lago indaga l’antropologia delle Mma, le «arti marziali miste» in «Sangue nell’ottagono», pubblicato da il Mulino. Superata per numero di fans solo da calcio e basket, il successo della disciplina interroga l’impatto che la spettacolarizzazione della violenza può avere nella cultura globale. Gli appassionati, sottolinea il sociologo, rientrano probabilmente «nel grande ceto medio globale, una realtà in gran parte ancora sconosciuta»

Dimenticate la frase che probabilmente avete ascoltato così tante volte da non chiedervi nemmeno più quando e da chi è stata pronunciata: «La prima regola è che non ci sono regole». Con le arti marziali miste, meglio note con l’acronimo anglosassone di Mma, si entra sì nel territorio della violenza, ma di una violenza «normata» che malgrado faccia pensare alle risse di strada di Fight club, il romanzo di Chuck Palahniuk e l’altrettanto celebre film con Edward Norton e Brad Pitt che ne ha tratto nel 1999 David Fincher, non ha nulla di occasionale o di affidato al caso e alle circostanze. Non c’è bisogno di alcun Tyler di sorta per essere introdotti ad una disciplina, né alle sue regole formali o presunte, che da tempo non è più appannaggio delle palestre di periferia ma si è trasformata in una delle componenti fondamentali dello show business sportivo tanto da occupare il terzo posto, dopo soltanto calcio e basket, nell’interesse dei tifosi (e follower sui social): oltre 450 milioni in tutto il mondo, di cui più dell’85% fuori dagli Stati Uniti dove è nata alcuni decenni or sono.

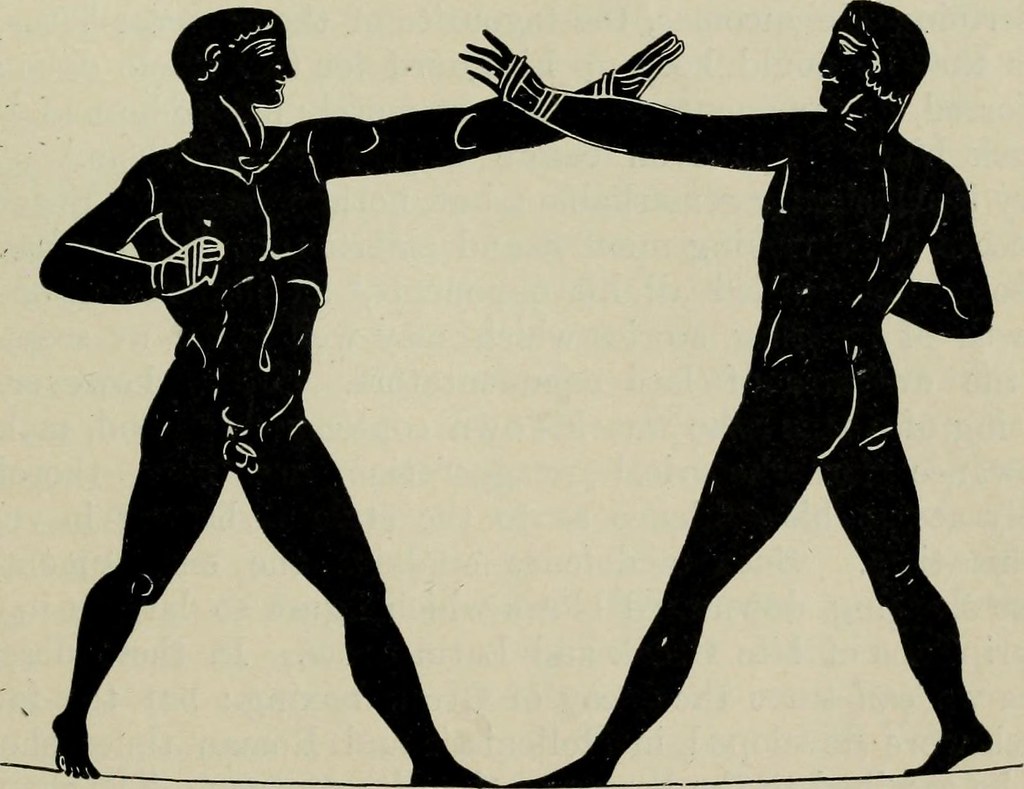

Come è giusto fare in questi casi, si tratta prima di tutto di definire «il campo di gioco», che nella fattispecie è costituito da una gabbia ottagonale di rete metallica di 6 metri per 6 all’interno della quale due fighter si sfidano per circa 25 minuti – 3 o 5 round di 5 minuti o più – lottando con le mani e i pugni, i piedi, le ginocchia e i gomiti indossando non i guantoni completi della boxe, «bensì guantini che lasciano libere le dita e proteggono le nocche di chi colpisce, ma non il viso o il corpo di chi viene colpito». Sono inoltre permessi vari tipi di strangolamento e blocchi delle articolazioni e gli incontri si possono concludere ai punti, per ko tecnico o per la resa di uno dei contendenti.

Quanto alla definizione di «miste», queste «gare» la devono al fatto che gli atleti si sfidano ricorrendo ad un vasto repertorio di colpi e mosse attinto rispettivamente a quelli di pugilato, judo, jujitsu, boxe thailandese, karate, savate, capoeira, taekwondo, lotta greco-romana e molte altre specialità e stili. L’esito sono incontri non sempre più pericolosi di quelli di pugilato, ma dai quali i protagonisti escono spesso letteralmente ricoperti di sangue vista l’intensità e la modalità dello scontro fisico. Ma se, come sottolinea Dal Lago, la violenza estrema e proprio la «visibilità» del sangue avevano fatto sì che la boxe rimanesse per molti versi una sorta di spazio separato, per quanto celebrato al cinema come nei romanzi, rispetto alla cultura circostante, con le Mma il discorso si inverte: è l’estrema brutalità dello scontro, la sua inquietante scenografia splatter a farne in qualche modo un fenomeno di consumo.

Del resto, alla base dell’idea che a scontrarsi siano dei praticanti di diversi sport di combattimento – dai primi tentativi in questa direzione intorno alla metà degli anni Novanta si è arrivati ad una formalizzazione e regolamentazione della disciplina nel decennio successivo -, sembra di cogliere un’intuizione di stampo hollywoodiano che si preoccupa prima di tutto di allestire uno show senza pari. Prendendo atto dell’affermarsi di nuovi stili di arti marziali emerse più per le strade che nelle palestre già alla fine degli anni Ottanta, la sensazione è che si sia puntato a rielaborare in qualche modo l’immaginario sedimentato dai film di kung fu, quello frutto dei videogiochi e l’impatto già conosciuto in diversi Paesi dallo «sport-spettacolo» del wrestling. Con la notevole differenza che in questo caso i colpi sono tutti veri.

ERA STATO BRUCE LEE a rendere popolare a Hollywood già nei primi anni Settanta la prospettiva di uno «stile senza stile» (jeet kune do) nel quale le diverse arti marziali si andavano mescolando. Un’ipotesi, per certi versi anticipatrice delle Mma, che fa dire, non senza un certo gusto del paradosso, al drammaturgo e regista statunitense David Mamet, appassionato nonché praticante della disciplina, che «nelle arti marziali miste, divino e pieno di grazia, il capitalismo incontra la globalizzazione», nel senso che l’iniziativa privata supera e stravolge il senso delle frontiere come segno dei tempi: chi le pratica «deve formarsi nelle tecniche di combattimento elaborate da molte culture. Inghilterra e Stati Uniti per la boxe, Giappone e Brasile per il jujitsu, la Thailandia per il muay thai, Okinawa e la Cina per il karate». La ricerca di un mix, all’epoca ancora in larga parte incruento, tra discipline vanta non a caso anche altri illustri precedenti come il match tra Muhammad Alì e il wrestler giapponese Antonio Inoki che si disputò all’Arena Budokan di Tokio nell’estate del 1976 e che si concluse in parità, pare per volere degli stessi organizzatori.

BUSINESS MILIONARIO, fenomeno sul quale hanno investito figure dello star system come del mondo degli affari, tra loro ben prima del mandato presidenziale anche Donald Trump, per molti versi trend generazionale se non vera e propria «moda», digitando su Google l’espressione «mixed martial arts» si ottengono più di 17 milioni di occorrenze, resta da chiedersi cosa rappresenti agli occhi degli appassionati questa disciplina. E soprattutto cosa ci dica della cultura globale di cui sembra essere diventata un aspetto. Citando gli esiti di recenti indagini condotte oltreoceano, Dal Lago segnala come il pubblico delle Mma sia costituito «dall’utente tipo dei social media»: maschile (85%) e femminile (15%), per lo più giovanile (20-35 anni), dotato di un reddito e scolarità media. «Questo pubblico che ama visibilmente lo spettacolo della violenza – riflette il sociologo – rientra probabilmente nel grande ceto medio globale, una realtà in gran parte ancora sconosciuta nei suoi tratti sociologici e antropologici, di cui la passione per le Mma rappresenta comunque una delle espressioni culturali più caratteristiche».

EVITANDO DI INCORRERE in facili moralismi, Dal Lago ricorda come malgrado le mitologie della violenza rigeneratrice siano rivendicate dall’estrema destra, ad esempio negli Usa il mondo dei fighter appaia spaccato: per quanti hanno sostenuto Trump ce ne sono stati altri che si sono schierati a favore di Black Lives Matter o di Bernie Sanders. Questo, mentre il numero delle «combattenti» in un circuito ostaggio dei cliché machisti – e del resto la cultura machista dominante non conosce certo frontiere di genere – aumenta ogni anno. Piuttosto, ciò che lo studioso mette in luce è il ruolo della cultura militare nella crescente popolarità degli sport di combattimento. Non solo nei termini di un’osmosi diretta tra le sfere del «militare» e del «civile» in un’epoca dominata dalla proliferazione dei conflitti asimmetrici, ma rispetto al complesso di atteggiamenti che si potrebbero definire «spartani»: l’accettazione della violenza come aspetto normale della vita, l’ossessione per la vittoria ad ogni costo, «insieme a una cultura del corpo come macchina da guerra o arma perfezionabile, malleabile e adattabile ad ogni scopo».

Perciò, conclude Dal Lago al termine della sua indagine, «volendo trarre una morale dal successo delle Mma, si può affermare che in una certa misura – che dovrà essere accertata empiricamente – una buona quota della giovane popolazione mondiale è assetata di sangue (dei fighter)». Come se costoro sacrificassero nell’ottagono «la loro incolumità per portare alla luce la violenza latente nella cultura globale».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento