L’incerta memoria della storia tedesca

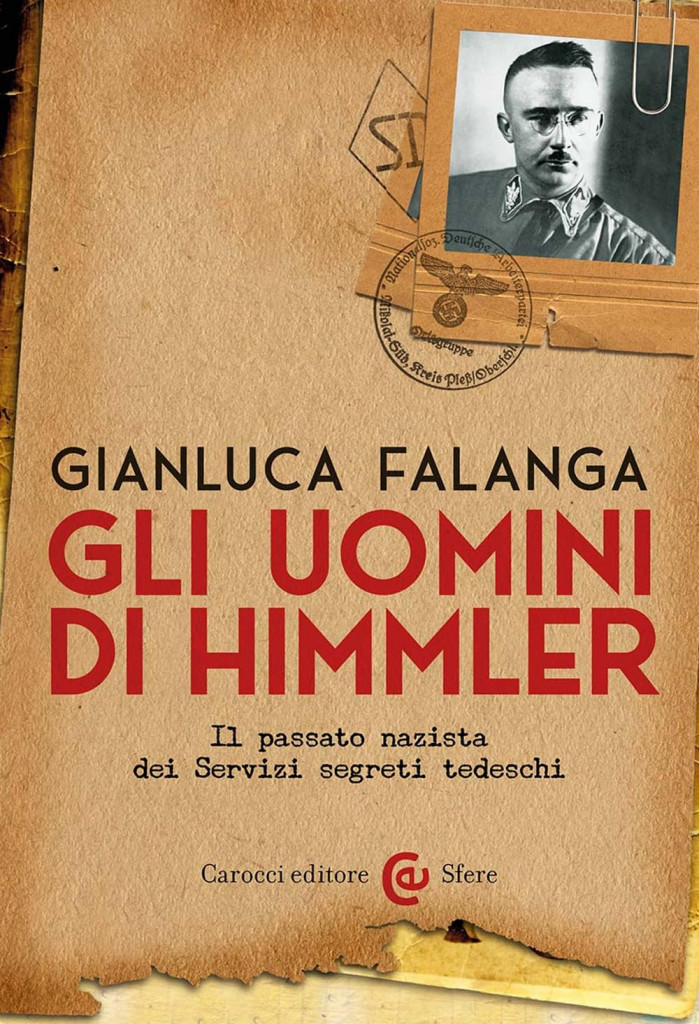

Indagini «Gli uomini di Himmler» di Gianluca Falanga (Carocci). Dopo il 1945 l’organizzazione dell’intelligence fu affidata ad alcuni ex nazisti

L’ex generale nazista Reinhard Gehlen che guidò lo spionaggio tedesco fino al 1968 Foto Ap

L’ex generale nazista Reinhard Gehlen che guidò lo spionaggio tedesco fino al 1968 Foto ApIndagini «Gli uomini di Himmler» di Gianluca Falanga (Carocci). Dopo il 1945 l’organizzazione dell’intelligence fu affidata ad alcuni ex nazisti

Se è vero che nel confronto con la realtà del nostro Paese continua ad emergere come un lascito negativo, e in qualche modo fondante, l’assenza di una «Norimberga italiana», è pur vero che anche in Germania furono probabilmente solo «i processi di Auschwitz», celebrati all’inizio degli anni ’60, a permettere a quella società di guardarsi fino in fondo nello specchio dell’orrore hitleriano. Quanto fino a quell’epoca, e malgrado i capi del Terzo Reich fossero sfilati davanti ai giudici nella città bavarese già all’indomani della fine della guerra, fosse difficile affrontare i misfatti compiuti dai nazisti, lo dimostra, su tutte, la vicenda del procuratore distrettuale dell’Assia che ancora nel ’57 aveva preferito informare il Mossad della presenza di Adolf Eichmann in Argentina temendo che in patria sarebbe stato impossibile tradurlo davanti alla giustizia: vicenda ricordata nel film Lo Stato contro Fritz Bauer di Lars Kraume come nel volume La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo di Tommaso Speccher (Laterza, 2022).

MA LE DIFFICOLTÀ TEDESCHE nel riannodare i fili della memoria, oggi rese ancor più stridenti dall’emergere minaccioso dei consensi per l’estrema destra, non sono che un capitolo di una vicenda storica se si vuole ancor più intricata e sinistra. Uno degli aspetti più sconcertanti di questo «passato che non passa» della Germania è ora affrontato da Gianluca Falanga, specialista degli studi sulla Stasi e sulla Guerra fredda, in Gli uomini di Himmler (Carocci, pp. 207, euro 18) che ricostruisce minuziosamente il modo in cui già sul finire del Secondo conflitto mondiale il progetto di organizzazione dell’intelligence della nuova Repubblica federale fu affidato ad alcune ex spie del Terzo Reich. Al vertice di questa struttura si trovava il generale Reinhard Gehlen già «capo dei Servizi segreti del Reich sul fronte orientale» che a fine conflitto si era consegnato agli Alleati in Baviera.

Dopo circa un anno di interrogatori, verifiche e esami cui Gehlen e i suoi uomini, tutti ex nazisti, vennero sottoposti negli Stati Uniti, fu scelta la Baviera per ospitare il nucleo di quello che nel ’56 sarebbe infine diventato il Bundesnachrichtendienst (Bnd), il Servizio federale di intelligence, al cui vertice l’ex generale hitleriano sarebbe rimasto fino al ’68. All’ombra della stagione politica dominata dalla figura di Konrad Adenauer, nel cui entourage non mancavano personaggi che avevano svolto ruoli di primo piano nello Stato nazista, ad esempio nel campo della Giustizia, l’apparato che Gehlen aveva messo in piedi fu messo al servizio di un’ampia opera di controllo della società tedesca – il futuro leader socialdemocratico Willy Brandt fu a lungo uno degli uomini più spiati del Paese -, mentre le preoccupazioni dei partner occidentali della Cancelleria, compresa Washington che della denazificazione era stata una dei principali artefici, guardavano alla nuova cortina di ferro.

NON SI DEVE PERÒ CREDERE che il passato nazista di molti dei responsabili dei servizi che si andavano riorganizzando – accanto a Gehlen figuravano ex dirigenti dell’Abwehr dell’ammiraglio Canaris, ma anche ufficiali delle Ss o della Gestapo -, non abbia suscitato allarme o più d’uno scandalo, ma, come sottolinea Falanga, solo relativamente di recente è emerso quanto articolato e esteso fosse stato questo progetto di reclutamento.

Dai faldoni, il cui contenuto la stampa ha potuto consultare nel 2010, si è così appreso che intorno al 1960, fra il 10 e il 20% dei circa 2650 funzionari del servizio erano «ex graduati Ss provenienti dagli apparati himmleriani del terrore», da organizzazioni dichiarate criminali al Processo di Norimberga, e carnefici diretti che avevano partecipato alla Shoah e ai massacri perpetrati nell’Est europeo. Ancora nel 2019, Angela Merkel parlò della «sana diffidenza» di molti suoi concittadini nei confronti dell’intelligence nazionale. In molti pensarono agli scandali che avevano colpito di recente il mondo delle spie, rivelati dal «caso Snowden», ma c’è da credere che pensasse anche a questa macchia bruna decisamente indelebile.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento